《西游记》中动物精怪设伏的佛教内涵及其文化意蕴

通过《西游记》理解佛教文化 #生活乐趣# #阅读乐趣# #古典文学阅读#

《西游记》是一部以唐代高僧玄奘取经为基础,围绕孙悟空、猪八戒和沙僧与各种妖魔鬼怪对抗、降服的结构而创作的神魔小说。这部作品浸透着深厚的佛教文化气息,因为其核心是取经的主题;同时,它也表达了反抗和斗争的精神。作为一部小说,《西游记》在人物形象、语言风格以及内容上与《大唐西域记》存在明显差异。然而,无论如何的构造与安排,这部小说都无法回避与佛教相关的情节,尤其是在五位圣者经历磨难,最终不仅完成取经使命,还实现自我救赎和觉悟的过程中。

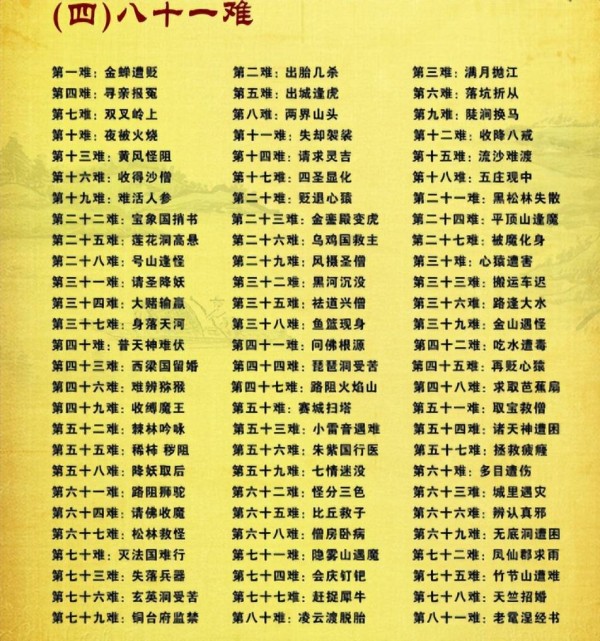

在此暂不深入探讨《西游记》是否具有什么教义功能,也不考虑文本是为了强调三教中的哪一教,单就作者将“尽管叙述着变幻不定之事,却也掺杂了不少思考的言辞”这一独特的语言风格,巧妙地融合在庄严的“取经大业”之中,显得别有韵味。虽然旨在讲述取经的“八十一难”情节相似,却蕴含着不同的寓意,基本上与对“大道”的阐释有关。作为一部“世代累积型”的作品,《西游记》凭借其精妙的构思、丰富的想象和曲折的情节,将“八十一难”中所涉及的历史、文化、文学、生态环境、宗教信仰以及民族心理等方面表现得淋漓尽致,因而深受读者的喜爱与关注。

本文并不打算探讨《西游记》取经故事的来源,也不去辩论“八十一难”故事在不同历史时期的演变情况,而是将“八十一难”中的动物及精怪设伏作为研究对象,旨在分析动物精怪的设计基本情况,并在避免“以文证道”的思维模式下,探讨动物精怪在佛教中的文化内涵。同时,我们还将研究《西游记》文本中动物精怪与《大正藏》中关于动物的记载之间的关系,即揭示《西游记》作者如何将佛教典籍中的动物形象和佛教故事转化为具有艺术性的文学作品,进而挖掘动物精怪设伏背后所蕴含的文化意蕴。

在百回《西游记》的版本中,“八十一难”的演变牵涉到历史、社会、民俗、文学、文化等多重因素的共同作用,使其逐渐成熟。这八十一难分布在第八回至第九十九回之间,除了四个难“金蝉遭贬”、“出胎几杀”、“满月抛江”、“寻亲报仇”出现在第八回,作为取经人在出发前的经历外,其余的皆是取经人踏上取经道路所遭遇的磨难。这些设伏者的来源非常广泛,涵盖了佛教界、道教界、天界、人界、鬼界、妖界、动物精怪界、动物界以及植物精怪界等。

为了深入分析取经所遭遇的困难、涉及的章节以及设难者,我们将这三部分的信息整理成列表,以探讨作者的构思缘由。(见下表)在这个表格中,如果以“难”与“回目”进行统计,存在三难在一回(1个)、两难在一回(2个)、一难在一回(60个)、一难在两回(10处)以及一难在三回(1处)。

从设难者的角度来看,佛教界设难者包括释迦牟尼(凌云飞渡一难)、观音菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨(三个难涉及试禅心一难)、黄眉怪(困于小雷音寺的两难)。道教方面则有黎山老母(与三菩萨共同完成试禅心一难)、镇元大仙(偷果、活树两难)以及金角和银角(妄图吃取经人而引发的两难);天界则有玉皇大帝(凤仙郡不雨一难);妖族中有沙僧(流沙阻路的两难);人界则包括金池长老(心昧袈裟一难)、西凉国主(欲配元阳一难)、草寇(抢夺钱财一难)、灭法国国王(灭法一难)、寇员外被杀(因财惹祸一难);鬼界有白骨精(妄图吃取经人一难)、罗刹女(铁扇公主造成的阻碍三难);动物界则有老虎(吃人一难);植物精怪包括谈诗论道、配元阳一难,剩余均为动物精怪的设难。

除去佛、道、天、人、鬼、动物以及植物精怪界的23难外,由于牛魔王在铁扇公主的路阻取经中参与了三难中的两难,所以在总计的77难中,动物精怪设难有56难,占取经难数的73%。通过“难”和“目”的设置,可以看出作者的构思重点与倾向,描绘与聚焦的多少直接决定了妖怪设伏的深浅程度。动物精怪的设难如此之多,涉及到猴、龙、熊、猪、鼠、狼、狮子、牛、虎、鹿、羊、鱼、蝎子、九头虫、蛇、金毛犀、象、大鹏、豹子、犀牛、兔子、白等22种动物。这些形象的塑造与阐述不仅受到动物本性(如食人的本能)的影响,还与作者受到佛教经典中动物所蕴含的象征意义有着密切关系。

释迦牟尼善于运用比喻来让所讲的内容更加形象、生动,诸多动物的比喻使得宣教过程更加富有深意。在《西游记》中,对动物的描写与佛教经典中关于动物精怪的论述有着显著的相似性,因此我们将简要讨论佛经中关于动物的记载和寓意,并以《西游记》中动物精怪出现的顺序为例,阐述其形象塑造与蕴含的佛教意义,寻求《西游记》文本对佛典的借鉴及其思想倾向。

在佛典中,对猴子的论述较多,常常以其轻躁、难以驯服的性格比拟凡人的本性,并且用猕猴“攀爬枝条,取而代之”的行为来比喻众生的色身与心、意、识时刻在变化与生灭之中。猕猴“一心贪恋境界”,且常常被其所爱所牵动,因此用猕猴跳海的故事来比喻人们陷入生死之海而不易自拔。因此,释迦牟尼告诫比丘们要防范内心如猕猴般的躁动与无常,修行中应警惕外界的魔障影响,做到内心的自我控制与调伏,避免心像猿猴般四处游荡。

小说《西游记》中对猴子形象的塑造契合了佛典中对猴子的描述。书中设伏猴子形象共出现两次。一是被动接受磨难的老石猴,因为犯下过错而受限,后来在取经人的救助下身心得到解脱,尽管皈依了佛门,却依然难以抑制自己狂放不羁的性格,只能通过紧箍咒(相当于戒律)进行压制。但即便如此,悟空在遇到动物精怪的设难时,仍常流露出猴子的躁动与执拗。经过种种考验、反思,逐渐认清自己的缺陷,在红尘的生死之海中不再被外界所迷惑,也不再被五阴所牵绊,能够将心灵集中一处、努力进取时,最终得到解脱与成就。

二是六耳猕猴的出场标志着悟空从历经磨难到剿灭草寇的必然演变。从表面上看,似乎是因为“孙大圣心生不满,而八戒与沙僧之间也流露出嫉妒之情,徒弟们之间的分歧导致了混乱”,但实际上,这反映了悟空在习染邪业后,内心已经趋于混乱,“心如流水,意不真实,无法安住于善法”,同时取经团队因“尘世烦恼”的影响而无所适从,心如猿猴般在五欲的树下徘徊。如此,六耳猕猴的出现就成了取经团队内心不安定的外在体现,实际上只是聚焦于孙大圣的一种心境的分裂。

网址:《西游记》中动物精怪设伏的佛教内涵及其文化意蕴 https://www.alqsh.com/news/view/186569

相关内容

好书·新书 | 图文互证:《西游记》版本新研究《西游记》有许多动物成精,但有一种动物从未出现,吴承恩不敢写

饮酒是佛教大戒,为什么《西游记》里,唐僧却多次饮酒?

西游记中的金银角其实是颜值担当?逆水寒联动新时装还原其真面目

西游记中“如来”扮演者,在泰国买佛像发现是自己,网友:厉害了

承载丰富佛教文化内涵,是佛教教义、精神的艺术化表达:金农款“十八罗汉图

西游记:书中诸多男权框架下的女性形象,作者通过什么方式表达?

菩提祖师到底是什么动物变的?悟空守口如瓶,三界内无人敢说破

哪吒原是佛教护法神,宋元明朝为何形象多变?被演绎成天王的儿子

《西游记》中至黑的一幕,吴承恩笔下的漏洞:孙悟空三打白骨精