《中国美术报》专题:众家评说张际才山水画(二)

中国张家界,自然奇观的山水画 #生活知识# #生活感悟# #旅行生活攻略# #最佳旅行目的地#

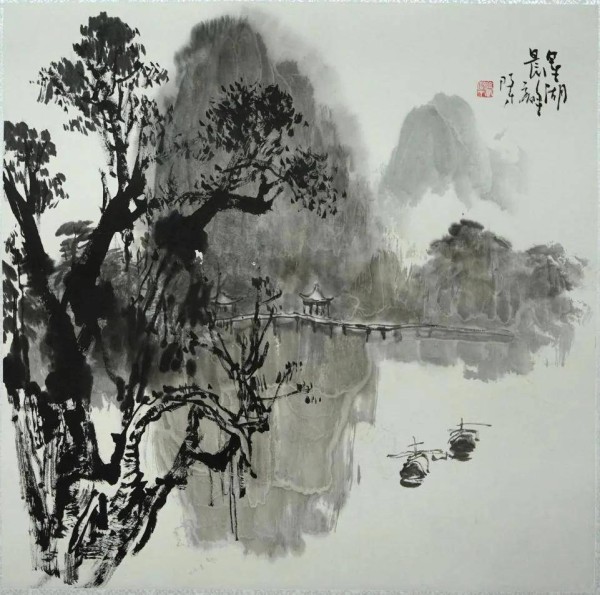

张际才《星湖秋色》 68cm×68cm 2022年

于洋(中央美术学院科研处处长、博士生导师):

在光色表现层面丰富了岭南画派的现代性表达

张际才山水画展在中国国家画院《中国美术报》艺术中心开幕,首先体现了京城美术界对于张际才创作的肯定。基于这个展览本身的地域性特点,如何从山水画笔墨发展的角度体认张际才山水画的价值,是一个重要的命题。

看张际才作品的第一个感受是他重视笔墨,重视墨和色的运用。流韵溢彩同时墨色相融,因此,我觉得展览主题用“流韵”概括他的艺术风格是非常恰当的。张际才有在多个地域写生创作的经历,在他的画面里,山水的结构和笔墨的塑造中确实有岭南画派的影子,这个影子是对于山水画色彩的呈现,他将写实性的表达融入了光影的表达之中,在光色表现层面丰富了岭南画派的现代性表达。他的四尺斗方等小品颇见功力,于方寸间呈现了墨色流变的多重层次。

在今天学院派的体系中,在山水画不同的地域中,他的画法从样式创新或者题材创新的角度并不是特别亮眼,但正是在这种戴着镣铐的画法之中才见功力。他的皴法力图突破程式化桎梏,以具有书写性的笔触构建山石肌理,其远山处理借鉴水彩晕染技法,近水表现则化用夜景水墨的朦胧意境。一方面让我想到近现代名家宗其香的夜景画里面一些对于夜景水墨的描绘,另一方面他充分结合了南方气候氤氲多雾的特质进行创作,可以说,在“色墨不碍”的角度上,张际才有创新性的表达,这些都凸显了其山水画的个人特色。

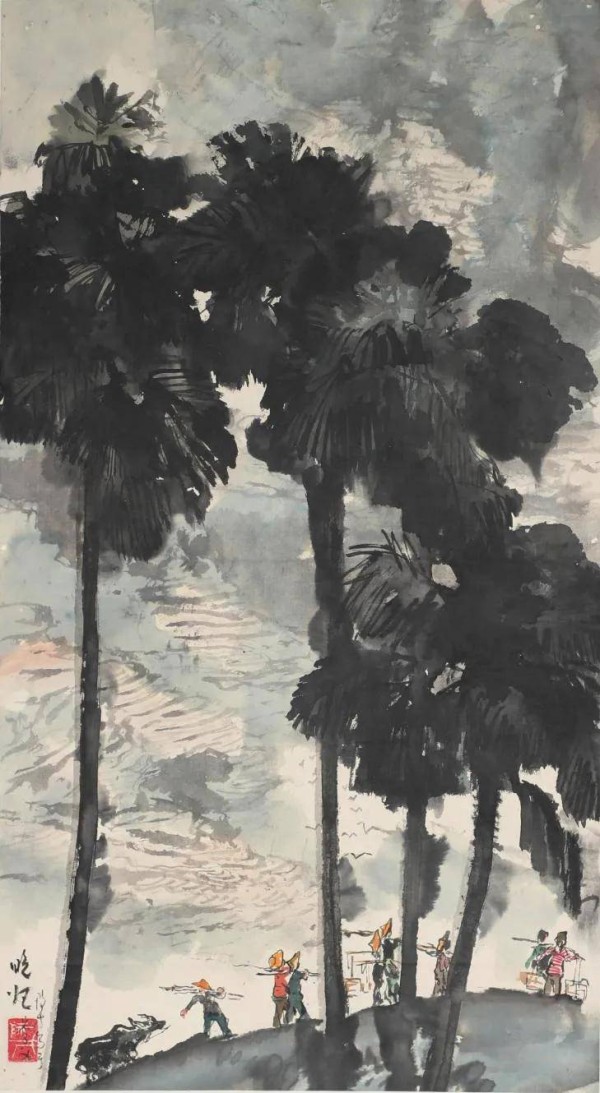

张际才 《晚归》 62cm×34cm 1987年

张鹏(首都师范大学美术学院教授、博士生导师):

在坚守笔墨本体的同时实现当代性转化

张际才的山水画创作颇为注重人物点景形象的描绘。自南宋以来,宏阔山水与精微点景人物相融合的图式传统绵延至明清及近现代。张际才作品中的点景人物虽具传统形式,却在画意传达与主题构建层面展现出新的艺术维度,正如尚辉对其论及的“山村诗意”实则是通过人物活动与生活情境的精心刻画得以彰显。

整体观之,张际才的艺术探索延续了20世纪50年代以来中国画变革的重要脉络,即在山水画中注入生活体验与真情实感。这种创作理念在当下仍具启示意义:当诸多当代山水画家弱化人物表现时,其作品中人物与景物的互动,既保持了传统笔墨韵味,又拓展了形式语言的表现力。尤其在方形构图的经营中,通过对近景竹楼、曲树等物象的细致刻画,中景民居的意象化处理,以及远景的虚化表现,构建出极具张力的空间关系。这种视觉逻辑既暗合中国画“三远法”的传统法则,又通过枝柯交错的分割线与岭南芭蕉、竹林等地域性符号的创造性运用,形成独特的视觉韵律。

在技法层面,张际才将水墨皴染与矿物颜料巧妙融合朱砂、三绿等传统颜料的运用既保持写意精神,又强化了画面构成感。值得关注的是,作品中蕴含着深刻的地域文化基因:江西民居的质朴厚重与岭南风物的温润秀逸,既延续了八大山人的孤傲风骨、黄秋园的苍润笔墨,又折射出傅抱石等金陵画派的革新精神。这种文化基因的传承并非简单摹古,而是以集体无意识的方式渗透在笔墨结构中。

从美术史维度审视,张际才的创作实践实际上构成了20世纪彩墨画革新运动的当代回响。特别是在全球化语境下如何将地域文化特质转化为具有普遍审美价值的艺术语言,如何在坚守笔墨本体的同时实现当代性转化,这些课题都在其艺术探索中得到了富有价值的回应。

张际才 《星湖晨韵》 68cm×68cm 2023年

薛良(北京画院美术馆负责人):

他的山水创作形成了“北骨南韵”的艺术气象

张际才的山水创作呈现出清晰的地域文化演进轨迹。早期作品深植江西山水基因以沉厚笔法构建山体骨架;中期加入北方山水的皴法和强劲笔力;后期融合岭南风物特质,通过丰茂植被与水汽氤氲的笔墨处理,形成“北骨南韵”的艺术气象。

这种跨地域的文化交融在树木造型中尤为显著:虬曲盘结的枝干承袭江西山石的苍劲,而湿润淋漓的墨色晕染则透出岭南雨林的生机。在构图范式层面,张际才突破传统竖幅程式,大量采用方形构图强化近景叙事。这种视觉革新具有双重意义:其一契合现代空间展示需求,通过压缩景深适应当代审美;其二以框景式构图增强观者代人感,虽弱化“三远法”的空间层次,却强化了情感共鸣。

水墨技法方面,既承续岭南画派“水破墨”传统,又创新性融入浓彩点染,在《鼎湖山印象》中,朱砂与石绿的碰撞为北方山水注人灵秀气质,形成“北派南化的独特视觉语法。其编著的技法教材显现出体系化探索,尤以“疤痕皴”与“镂空法”最具突破价值。前者通过断续皴笔模拟树皮质感,后者以负空间营造表现枝干穿插,两种技法共同拓展了传统树法表现维度。

观其近年创作,已在意境营造与形式语言层面取得双重突破,岭南地区特有的开放性与实验精神,或可为其突破地域风格局限提供重要契机。其后续发展值得持续关注。

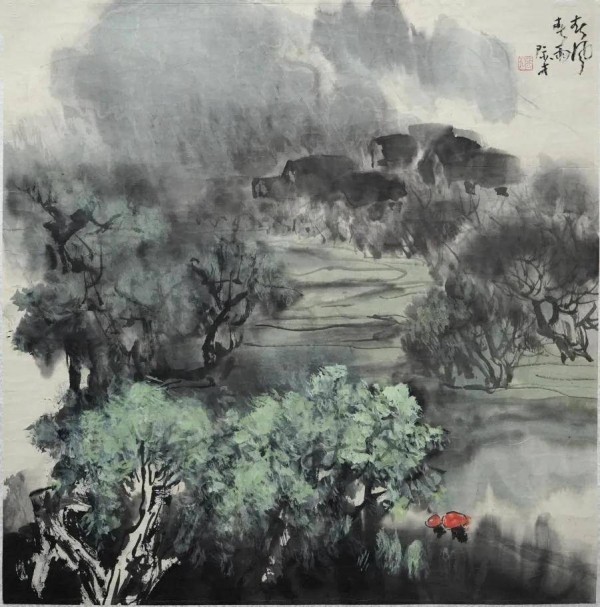

张际才 《春风春雨》 68cm×68cm 2016年

魏祥奇(中国美术馆研究馆员):

其艺术实践确为化解“图像时代”的创作困境提供了有益参照

张际才的绘画艺术呈现出一定的审美品格与时代印记。观其近年展览,作品整体气韵畅达,笔墨挥洒全无滞碍,这种创作状态源于其数十年的艺术积淀。

我认为,张际才的艺术特质呈现出三个方面的维度:

在地域文化表达方面,作品虽具南方山水的共性特征,但岭南文化的浸润尤为显著。在肇庆的写生系列中,水墨与朱砂、三绿的设色碰撞,既捕捉了鼎湖烟雨的湿润气息,又暗合岭南彩墨传统。这种地域特质并非简单图式的移植,而是通过《春风春雨》等作品中的云雾意象与民居符号,将文化记忆转化为视觉诗性。值得注意的是,其乡村小景创作虽源自写生,实则重构了传统文人画的桃花源意象--梯田、竹楼等现实物象经过笔墨提纯,升华为承载隐逸理想的精神图式。

在艺术语言层面,展出的作品可以清晰辨识出从20世纪 80 年代至今的创作轨迹变化。早期如《晚归》《青山颂》等作,延续了新中国山水画的叙事传统,通过繁密细笔与严谨构图传递山岳精神。而近年作品则转向对笔墨本体的探索,这种转变既折射出从社会叙事向艺术本体的时代转向,也彰显了艺术家对形式语言的自觉建构。

在写生与创作关系处理上,张际才的实践具有其启示价值。他的写生不是简单的对景描摹,而是强调“目识心记”后的意象重构。“肇庆”系列中烟雨迷蒙的视觉效果,实为长期观察后的笔墨提纯,这种创作方式既避免了现场写生的表象局限,又保持着鲜活的现场感受。正如关山月“不动就没有画”的箴言,他艺术生命力正源于写生观察与画室创作的良性互动,在记忆重构中实现传统程式与现代体验的转化。

置于当代山水画发展语境中,张际才在图像化创作盛行的当下,坚守笔墨本体价值,将山村诗意转化为具有普遍性的审美体验。这种创作路径既区别于学院派的技法至上也与全国美术作品展览的主题先行模式保持距离,是通过生活感受与形式语言的深度融合,开辟出传统山水画的当代转化通道。尽管在历史叙事深度与风格多元性方面尚有拓展空间,但其艺术实践确为化解“图像时代”的创作困境提供了有益参照--在保持笔墨精神内核的同时,通过地域特质的当代诠释,实现了传统山水画的生命力延续。

原文载《中国美术报》2025年5月26日12版

网址:《中国美术报》专题:众家评说张际才山水画(二) https://www.alqsh.com/news/view/188301

相关内容

郑在绘报 | 母亲节 :爱在日常,才不寻常《中国美术传世经典》——李江

大仇得报,薛芳菲坦白身份,离开姜家!

薇宿世因缘起,玉骨承情际会生

画坛神才张大千精通山水画,因哥哥说的一句话,终生不肯画老虎

报!张晚意抵达厦门出席飞天奖

报!刘大锤十月中旬拍到黄晓明陪叶珂产检!黄晓明二胎来了

黄土情 黄土魂——读甘谷张泽中的山水画

果然患难才能见真情,家丽和家欢都遇见了世界上最好的男人!

许敦平|氤氲云山——蔡拥华山水画品鉴