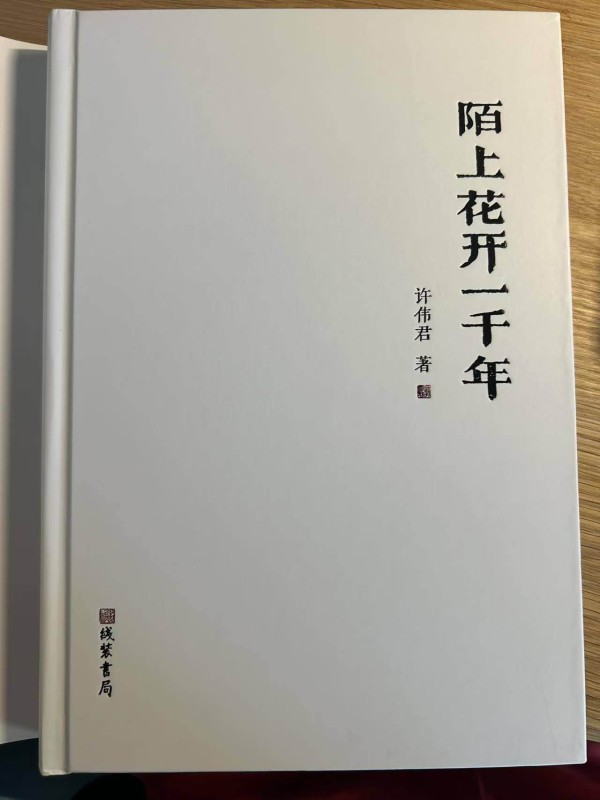

晚潮|在历史的陌上沉思——许伟君散文集《陌上花开一千年》评析

中国有五千年文明历史,是世界上文明历史最长的国家之一。 #生活知识# #历史#

潮新闻客户端 韩锋

如一部激越的交响曲转入慢板,管弦打击乐器渐渐淡出,留一支长笛的清音从山泉中流出:“陌上花开,可缓缓归矣”,余音袅袅……

——题记

翻开五代十国乱世纷争的历史册页,接续唐宋七十二年的吴越国是一个相对平静和有着别样治国智慧的存在。王的近察与远瞩、王的武逐与文秀,一种精神、一脉文化从未远去,在一千多年来的岁月里流淌不息。那滚滚钱塘江边的捍海石塘,那作为一个城市标志的保俶塔,那内涵丰富的家训和治国精神,那出类拔萃的子嗣——钱惟演、钱大昕、钱穆、钱玄同、钱钟书、钱永健,国之栋梁钱学森、钱三强、钱伟长……如一颗颗璀璨的群星在我们头顶闪烁。吴越王钱镠是一位阅世宽旷的昔日君主,他处世果断,又不乏“陌上花开”的内心柔软,至今依旧可以让后人在他身上获取“修齐治平”的智慧。在历史的阡陌里,挖掘钱镠治国智慧的精神矿藏,品味他的情感审美具有历史和现实的意义。

在较长的时间里,我沉浸在五代十国的历史之海里静静拾贝。直到两周前,我接到作家许伟君邀约,为他的新著《陌上花开一千年》写篇评论。这让我心头好一阵惊喜,我一直以为自己是在冷僻的海滩上踽踽独行,原来还有人潜入海中,史海钩沉,硕果满舱。

先秦之后,对普罗大众来说,中国史中有二段历史最不容易梳理。一段是魏晋南北朝,一段在五代十国。除却专业的历史研究者,这两段历史的驳杂如同一团乱麻。许君扎根故土诸暨,放眼远方,以五千年历史为经,以其所处的江南长期浸淫的吴越文化为纬,带着独立的思考,潜心研究五代十国历史,发现问题,解读疑惑,梳理脉络,挖掘亮点,然后如悠扬的长笛一般奏出一个个思想音符,汇集成这部《陌上花开一千年》,让我们去窥探和领略一位位曾经风云叱咤、光彩夺目的人物带来的历史韵味。现试从三方面,谈谈我的感观和思考。

一、一代明主的治国之志与智

“子孙善事中国,勿以易姓废事大之礼。”从后梁开平元年(907年)受封开国,到宋太宗太平兴国三年(978年)忠懿王钱弘俶迁家人“纳土归宋”,七十二年吴越国的开创者钱镠的视野、境界和治国治家之道,是历史馈赠给后世的一份厚重财富。而“既非钱氏族人,亦非杭州或临安人士,跟钱镠八竿子打不着”的作家许伟君以八年之功,写下这部以吴越国历史为题材的散文集《陌上花开一千年》,让人再次体会到一种发自先秦、无需人授、自承使命的文人责任。在这部著作中,作家仰望星空,从中华文化发端的天际去观照五代十国历史,去书写吴越国在历史中的转曲和开国君主钱镠的雄才大略,他的果断和细腻的情感。

出身卑微的私盐贩子钱镠在晚唐和五代十国的战场上披荆斩棘,浴火重生,创出了一片吴越天地。在书中,作家取其典型的事迹写出了钱镠的高瞻远瞩和缜密的心思。这其中,钱镠在处理昔日恩人董昌在越州称帝、建国“大越罗平”这件僭越之事上所表现出意志、智慧和礼节上的不凡气度,便是十分精彩的一笔。在对董昌语重心长劝阻无果后,作家这样描写钱镠:

“钱镠开始‘兵谏’——提兵三万至越州城下……钱镠先拜后劝,告诉他此番前来,是希望大王能悔悟,不要一失足成千古恨……钱镠先礼后兵的这一拜,也有堵住众人口的意思,毕竟董昌是他的大恩人;钱镠这一拜,也算了断了与董昌的私人恩怨,从此以后,你我之间就公事公办了。”

这段文字写出了钱镠的果断和丰富的精神世界。他曾跟随董昌为朝廷东征西伐,成为董昌驻镇义胜军的支柱。然而,在董昌称帝的大是大非上,钱镠杀伐果断,体现出他的远见卓识,而在处事上他又细腻周到。这一事件的处理,很好地诠释了《钱氏家训》中所记的“处事不可不决断”“花繁柳密处拨得开,方见手段。风狂雨骤时立得定,才是脚跟”的箴言。正是因为钱镠有这样的战略眼光和随后的苦心经营,杭州才得以成为名传天下的历史古都。

杭州被认定为古都有两个依据:其一,它是钱镠所建的吴越国之都。其二,“靖康之难”后,宋室南迁,一路动荡,行在驻跸,最后在南宋绍兴八年定都杭州,正式开启了它历时一百四十一年的南宋都城历史。这其中,作为正统的都城,吴越京城并非属于史学界真正认定的都城,而南宋的都城才是。然而,在应天府南京(今河南商丘)开启南宋历史的宋高宗赵构,在历经多年漂泊后得以定都杭州,这一切得益于二百余年前吴越国王钱镠在五代十国战乱中为这个城市奠定的和平、稳定基础。吴越国萌芽于唐末,后奉中原后梁、后唐、后晋、后汉、后周和大宋六朝为正朔,从而带来了杭州的安宁,使这座城市的社会、经济得到了充分发展,为接纳风雨飘摇的南宋朝廷创造了条件。

钱镠十分重视农业发展,以民为本,实施了一系列有利于民生、促进经济繁荣的政策。他修建、扩建杭州城、筑捍海塘、疏浚西湖、兴修水利……不仅保护了农田免受潮水侵蚀,还使农田得到灌溉之利。长期以来,钱塘江的狂飙的潮水一直是杭州之患。有“中华第一城”之称的新石器时代良渚古城外围所建的水利系统是中国最早的大型水利工程,这些古代水工让我对钱塘江流域的水患与治理有了辽远又直接的联想。在这部著作里,作家写出了钱镠治理钱塘江的“三硬三软”措施,体现出这位国君的丰富思想和生动形象。“三硬”是“筑堤、除礁、立柱”的硬件组合拳,而“三软”为“射潮、建庙、祷告”恩威并施的降龙三部曲,从钱塘江治潮中极能体现出钱镠治国的细腻风格,也极有其时社会环境与人们对自然认知的时代特色:

“钱镠跟龙王的关系处理,很能体现他的性格,有礼有节,软硬兼施,有斗争,有合作,并非一味地贡献或索取,而是有些讨价还价,一如他与唐廷之间,现在看起来似乎有些荒唐可笑,但在当时却是非常合理的。”

作家这一段描写妙趣横生,也把人与自然的相处之道投影到钱镠与朝廷的相处上,富有哲学韵味。这种共融的文化表达显示出作家在创作中的广阔思域,让作品有了丰富的思想价值。

二、王者的柔软之心

“陌上花开,可缓缓归矣。”

一语千年,如此柔软,曾经打动了无数人的心。有了她,苏轼动情写了三首七言绝句《陌上花》;有了她,巷里巷外的童谣里唱着《陌上花》。这样的美,至今依旧让多少少男少女为之怦然心动。在本书的《西湖遗爱》里,作家的描述充满了散文家的诗意文采:

“那年春天,西湖边的田野里草长莺飞,杂花生树,刚刚忙完政事的吴越王钱镠,忽然感到了一丝丝孤单,给尚在临安省亲的庄穆夫人吴氏发去了一封家书。谁都没有想到,一介武夫这偶尔的灵光一现,却成就了史上最动人的一纸情书……”

一介武夫、偶然灵光一现、成就史上最动人的一纸情书,作家抓住钱镠身上最有特点的几个要素,以反差极大的审美遣词造句,让这位日理万机又内心柔软的国君形象跃然纸上。明明是思妻心切,明明是望眼欲穿,落笔却是不疾不徐、一字千金:“陌上花开了,我的爱人,你可以踏着春天的路,一边看花,一边缓缓地归来了……”

庄穆夫人吴氏是一位贤惠、孝顺、有大格局的皇后,“不但知书识礼,教子有方,而且节俭持家,处事得体,深获钱镠宠幸”“每年初春都要翻山越岭,归里探亲。”作家笔无虚落,刻画出了这位夫人温婉贤淑的形象。钱镠对吴夫人的依赖不只是纯粹的男女情感,更有一种齐家、治国精神上的共鸣。“陌上花开,可缓缓归矣”寥寥九字,是钱镠在吴越国面临南、西、北各国挤压中的生存压力,汹涌急板过后的一丝柔软的心泉吟唱,是他对吴夫人的细心呵护,对她的作为女儿省亲伦理的尊重与理解。这种尊重与理解,不仅体现了钱镠对她的深厚情意,也展现了他的宽广胸襟和浪漫情怀。“‘陌上花开,可缓缓归矣’这当然是一种催归,却以思念的方式出现,以问候的方式告白,仿佛梁鸿在呼唤举案齐眉的孟光,良人在呼唤心心相印的罗敷,这才是世间寻常的爱情。”作家的抒怀为人们对这封千年情书的解读平添了更多的色彩。

钱镠的柔软一样体现在他的“奢华”上。薛居正主修的《旧五代史》有钱镠在“杭州垂四十年,穷奢极贵”之载:“于临安故里兴造第舍,穷极壮丽,岁时游于里中,车徒雄盛,万夫罗列”,以至其父钱宽为此深感不安。北宋熙宁年间,僧人文莹在《湘山野录·卷中》记载了钱镠在开平元年的往事:“梁太祖即位,封钱武肃镠为吴越王。是年省茔垄,延故老,旌钺鼓吹振耀山谷……牛酒大陈乡饮,别张蜀锦为广幄,以饮乡妇。凡男女八十已上金樽,百岁已上玉樽。”对八十岁以上老者用金樽,百岁以上老者则用玉樽以饮,体现出钱镠的王者之德和他的桑梓情深。对此,作家在本书《衣锦城里唱“还乡”——钱镠还乡》中写下了这样一段话:

“透过钱镠还乡的喧嚣,我们不难发现它至今仍被无数乡人津津乐道的原因,就是这种炫耀和奢侈的背后,浸透了桑梓之情,代表着尊老传统。富贵还乡,表示没有忘本,这就是念旧;跪拜王婆,相当于‘为长者折枝’,这就是报恩;遍宴乡叟,所谓‘天意怜幽草,人间重晚晴’,这就是尊老。”

作家的评论阐发让我深以为然。钱镠还乡,排场很大,在缺衣少食的乡亲看来的确显得十分奢华。但我们从他早期从事饥寒交迫、见不得人的盐贩子卑微的经历,戎马倥偬在烽火中开辟吴越之路的出生入死,到被封为吴越王之后的衣锦还乡,有其深刻的文化背景。“富贵不归故乡,如衣锦夜行”这是自古以来,文士或武夫普遍具有的“项羽情结”,也是“草芥们”的梦想,实也合乎人性,并非简单地从追求“奢华”的角度去解读钱镠的内心,而应该站在历史的视角去思考。钱镠在父亲钱宽的劝诫下,在践行他“项羽情结”的年年岁岁里渐渐成熟。他从光宗耀祖个人的“衣锦还乡”到为天下的“报恩还乡”“尊老还乡”,精神境界得到了很大提升。书中,在罗隐以诗讽谏后,钱镠取消了“使宅鱼”等情节,也体现出这位国君知过而改的自省力和对民众的恻隐之心,与那些刚愎自用的君主、土豪有着大不同的境界。

三、欧阳修对钱镠评价的思考辨析

对钱镠,历史上多给予正面的评价,但也有一些不同的见解,其中欧阳修(1007-1072)对钱镠所作的一些负面评价让作家置疑:

“十国的小皇帝大多出身卑微,缺少文化,入不了史家法眼,在史书中混个差评,乃情理中事。钱镠是个例外,除了欧阳修的《新五代史》认为钱镠穷奢极欲、严刑酷法,其余一般都给出了较高评价。”

作家以插科打诨的文风,或述或评引出欧阳修对钱镠“穷奢极欲、严刑酷法”的评价,同时以比较手法,结合欧阳修在《有美堂记》里对吴越国的美誉所形成的矛盾、反差提出自己的观点,也引发我在习史中对《旧五代史》和《新五代史》以及其前朝史新旧唐史之异同的思考。在书中,作家这样写道:

“一个大学者在不同的场景之下,对同一历史事件或者历史人物的评判不尽一致倒也无可厚非,但像欧阳修这样能够急转一百八十度的并不多见。所以,作为一名史学家,他是不够严谨的。”

欧阳修修史是否严谨?带着作家提出的命题,我在对唐、五代十国、宋历史的习学中,得到一些浅悟。

在传统指导“修身、齐家、治国、平天下”的儒家基本著作二十四史里,有两组史书比较特别,它们分别是《旧唐书》与《新唐书》《旧五代史》与《新五代史》。这两组四部重要史书都与五代十国纷乱的历史有关。唐、五代两组史书中都有过弃旧立新的经历,这其中又与一位重要的文人有关,这就是让作家感到困惑的北宋政治家、史学家、文学家欧阳修。

对于《旧五代史》与《新五代史》修史问题,旧版为宋初宰相薛居正(912年—981年)主持编修,新版为近一百年后宋代文坛领袖、“唐宋八大家”之一的欧阳修私修。这就注定了两部记录同时代历史的史书存在的异同之处。在封建社会里,历代对前朝的修史都是由朝廷主导的重大事件,选材评说都很敏感,通常由宰相监修,成稿严谨,如《明史》从起窠到乾隆御定颁史,经历了九十四年的编修历史。对于《旧五代史》编撰,薛居正主导的是一个班底,他是主编。薛居正是一位在后唐年间(923年—936年)入仕的官员,是五代十国的亲历者,与吴越王钱镠处在同一个时空下。对《旧五代史》,他是奉命修史,身边有卢多逊、扈蒙、张澹等学者同修,朝廷要求严苛,有严格的审稿机制,唯不足的是宋初史料收集和积淀不够完备。薛居正本人又是以严谨的文字为官务的仕途出身,如在后周担任谏议大夫、刑部郎中,宋初任入户部侍郎、兵部侍郎、参知政事、门下侍郎。这些重要职务都要求他极其认真地对待所著的文字,如有差错,极有可能官位不保,甚至出现更大的危机。因而,他的身份决定了编修《旧五代史》不可能有他的随意发挥。一如新旧唐书的编撰,《旧唐书》后晋(936年—947年)时期朝廷编修,起始由宰相赵莹负责监修,最后在后晋末代皇帝石重贵开运二年(945年),历时四年成书,而此时的宰相为刘昫,因而刘昫作为监修署名。

《新唐书》由宋祁、欧阳修、范镇、吕夏卿等合撰,历经十七年编修,于宋仁宗嘉祐五年(1060年)完成。欧阳修参与主编完成的《新唐书》是大宋的一项国家工程,也需要经历严格的审稿制约机制,某种程度上让文气冲天的欧阳修颇有些“无用武之地”。

《新五代史》则是欧阳修私修的史书。在很长的时间里,私修史书为大罪。双目失明的庄廷鑨续修大学士朱国祯《明史》而成《明史辑略》,成书之日遭清廷“重辟70余人,凌迟18人……”欧阳修摊上了中国历史上文人少有的一个好年代,他在宽厚的仁宗年代入仕,长期活跃在文坛,是北宋诗文革新运动的推动者。这样一位意气高昂、才华横溢的文人,在私修史书中,难免会把自己的感性发挥如“流星”般遗落在史书中。因而,官修有官修的意志,而私修则是个人的感情。欧阳修的“春秋笔法”使《新五代史》更具文采也有更多的感性内容,而史书需要的是“判决书”般的严苛。

事实上,在北宋宽松的文化环境中,朝廷一直没有干预《新五代史》的编修,始终是欧阳修本着他的士大夫精神在“激扬文字”。这部著作被朝廷正式接纳,是在欧阳修去世一月后的宋神宗熙宁五年(1072年)八月。《旧五代史》是一部在当时环境下、集中学者考据而成著的国版史书,而《新五代史》则是一位有使命感、有深厚积淀的史学家、文学家的个人吟唱。从严格的意义上来说,一个人是无法完成前朝修史重任的,因此,两部史书的修撰背景和历史价值是不一样的。《陌上花开一千年》给我在学习、探求不同版本史学著作的课题研究价值,提供了新的用材取舍的不同视角。

结语:

历史是一部书,一部让人启智的书。作家的新著《陌上花开一千年》,留给我新的思考。

吴越国起自唐末,经历了五代十国,最后“纳土归宋”,这是唯一一个经历三朝七代历史风雨、最后复归平静的“诸侯国”,也是五代十国之十国中存续时间最长的国度。史学家谭其骧说:“唐末五代是一个干戈扰攘、四方鼎沸的时代,独两浙在钱氏保据之下,晏然无事者垂九十年。”吴越国的长久存在不是偶然的,在中、晚唐时期如火燎原的“节度使”制为“诸侯小国”拓扑几何般不断变形的扩张与吞并存灭,吴越国稳定的存世之道值得我们认真探究。钱镠留下的精神遗产一直为其后二代国君所遵循,最后,忠懿王钱弘俶更是以“纳土归宋”这样极端的方式去践行钱镠的“子孙善事中国,勿以易姓废事大之礼”之祖训留保生灵,让人感叹不已。

对钱镠的精神和《钱氏家训》,中国音乐家协会笛子会员、来自钱镠家乡的音乐家唐克先生,带着他文人的责任一直在孜孜不倦地钻研和推广。他专门邀请我和几位作家、主播朋友去钱镠的家乡临安瞻仰钱王祠,并与当地领导和吴越国文化史学专家座谈交流。当我站在这块土地上,手捧唐克先生赠予我的线装版《钱氏家训》,畅想当年的历史场景,闻及这位先贤生活之地的泥土馨香,品味着唐克先生用家乡人的体会解读《钱氏家训》,这便是“你好,我好,大家好”的善念,非常接地气。回头一看,这样的善念充盈在《钱氏家训》的字里行间:“家富提携宗族,置义塾与公田;岁饥赈济亲朋,筹仁浆与义粟。”“信交朋友,惠普乡邻。恤寡矜孤,敬老怀幼、救灾周急,排难解纷”,因而,钱氏家族的人才辈出也在情理中,国之栋梁钱学森、钱伟长、钱三强东行西渐的欧美求学,也曾经得到过家族的倾情支持。

此刻,当我即将完成这篇文稿的时候,我陷入新的沉思:钱氏家训虽为家族之训,然而,当一种良善的家风成为社会之风,便形成了一种滚滚向前的从善的力量。因而,今天我们研究吴越国的历史具有很好的社会意义。《陌上花开一千年》带着作家对历史与现实的思考,为我们开启了新知,期待早日出版成为公共产品。

毕竟,时代需要“你好,我好,大家好”让世界都美好的家风与世风。

网址:晚潮|在历史的陌上沉思——许伟君散文集《陌上花开一千年》评析 https://www.alqsh.com/news/view/202158

相关内容

晚潮|在历史的陌上沉思——许伟君散文集《陌上花开一千年》评析《陌上又花开》央八首播,收视瞬间破2,被接棒电视剧应该尴尬了

陌上紫藤香如故

【古诗词鉴赏】宋代诗人晁补之《陌上花八首·其一》诗赏析

陌上行人似玉,公子举世无双 眉目如画

陌上行人似玉,公子举世无双 温润如玉

陌上行人宛若玉,公子风采世间无双

陌上公子人如玉~ 贺峻霖一路繁花

正观漫读丨油菜花开,陌上苒苒漾黄绸

公子举世无双,陌上之人温润如玉,再次因古装剧而心动