如何想象一个作家或知识分子的别一种审视

利用视觉想象,想象自己在一个宁静的场景,如海滩或森林。 #生活知识# #生活心理学# #生活习惯改善# #放松训练指南#

1928年2月25日,鲁迅先生收到一封神秘来信,信中女子写道:“自一月十日在杭州孤山别后,久未谋面。”然而,鲁迅先生并不认识这女子,这封信揭开了一场真假“鲁迅”离奇故事。

信中提到的“鲁迅”,不仅与女子在孤山邂逅,还在苏曼殊墓旁题诗冒充:“我来君寂居,唤醒谁氏魂?”诗末署名“鲁迅游杭,吊老友曼殊句”。这场冒名者留下的谜团,远超认错人的偶然。

上述这段故事内容是作家房伟在其短篇小说《“杭州鲁迅先生”二三事》中的一段历史原型,收录在其小说集《杭州鲁迅先生》一书中。本书大部分内容聚焦文学大师或文学写作者的最后时刻,鲁迅、张爱玲、郁达夫、王小波……融合了丰富的史料与文学想象,重构作家们的生活片段,形成一个虚实相生的叙事世界,并深度探寻知识分子的精神世界。

评论家王春林从真假鲁迅这个历史事件入手,写作书评《如何想象一个作家或知识分子的别一种审视》,对《杭州鲁迅先生》这部作品进行深入剖析, 从书中故事内容和双重视角出发,探讨其如何在史料与虚构间勾勒知识分子命运,展现其精神困境与追求,也为我们理解这部作品提供新颖的视角。

内容为王春林为此书所做书评,因篇幅有限,有所删减。

如何想象一个作家或知识分子的

别一种审视

——关于房伟短篇小说集《杭州鲁迅先生》

文丨王春林

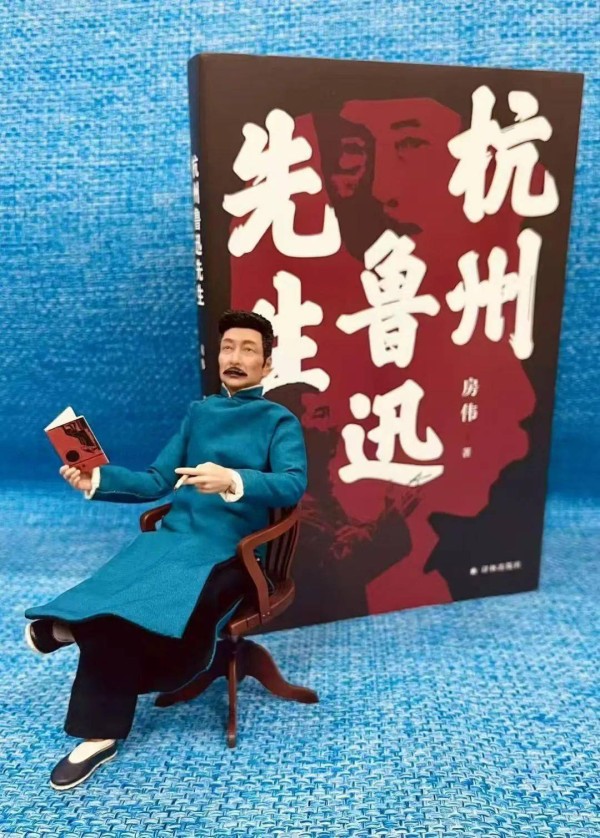

《杭州鲁迅先生》实拍图 摄影:徐力

最近一些年来,文学界一个相当引人注目的写作现象,就是有不少早已在文学理论批评领域取得了突出成绩的理论批评家,不仅先后“下海”亲自涉足小说创作,而且竟然也还取得了很是不俗的成绩。

如果从起始的时间算起,房伟极有可能是这一批理论批评家里“下海”涉足小说创作最早的一位。或许也正因为此,他不仅小说数量相对众多,而且也还曾经以小说家的身份获得过包括茅盾文学新人奖、汪曾祺文学奖、百花文学奖在内的国内各种文学奖项。但我们在这里所主要讨论的,是他新近由译林出版社推出的一部短篇小说集《杭州鲁迅先生》。

打假“鲁迅”先生

之所以要专门讨论这个短篇小说集,主要是因为它是一部特色非常鲜明的有着相对集中的主题和表现对象的作品集。具体来说,其特点首先体现为,被收入集中的八篇短篇小说,其原型可以说都是有据可考的在中国现当代文学史上占有一席之地的作家,或者干脆说全部都是小说家。《“杭州鲁迅先生”二三事》,按照房伟自己的说法,其具体来历是历史上曾经真实存在过的“杭州真假鲁迅事件”。依据研究者专门的考证,事情的来龙去脉大致如下。最早是1928年2月25日,鲁迅先生收到了一封由开明书店转来的信件。一位女子在信中写道:“自一月十日在杭州孤山别后,多久没有见面了。前蒙允时常通讯及指导……”因为自己已经有十年之久没有到过杭州,所以,鲁迅先生断定这位女子肯定是认错人了,遂复信加以说明。原来,这位名叫马湘影的女子,由于从来都没有见过真的鲁迅先生,所以便把在孤山遇到的那位自称为“鲁迅”的人当成了真的鲁迅先生。尤其令人难以接受的一点是,这位假“鲁迅”,竟然还冒名在杭州苏曼殊的墓旁题写了一首短诗。短诗的内容是:“我来君寂居,唤醒谁氏魂?飘萍山林迹,待到它年随公去。”下面的署名是:“鲁迅游杭,吊老友曼殊句。”既如此,事情就远不是偶然认错人那么简单了。

杭州旧照片 来源:网络

为了搞清楚事情的真相,鲁迅先生便专门委托身在杭州的朋友许钦文去设法了解调查。这才了解到,假“鲁迅”不仅实有其人,而且就在杭州的松木场小学教书。没想到的是,即使面对许钦文他们,这位不知内情的假“鲁迅”依然在伪托鲁迅之名夸夸其谈。不仅强调小说集《彷徨》已经售卖到八万册,而且还说自己是因为和一般人合不来,所以才躲到杭州的乡间教书。了解到真实的情况后,鲁迅先生马上在《语丝》杂志上刊登了一篇《在上海的鲁迅启事》,特别强调:“中国另有一个姓周或不姓周,而要姓周,也名鲁迅,我是毫无法子的,但看他自叙,有大半和我一样,却有些使我为难……所以这回再登一个启事,要说明的是,我之外,今年至少还有一个叫‘鲁迅’的在,但那个‘鲁迅’的言动,和我也曾印过一本《彷徨》而没有销到八万本的鲁迅无干。”在专门刊登启事后不久,1928年的7月12日,鲁迅先生果然携夫人许广平专门到杭州,游玩逗留了四天时间。自打真的鲁迅先生现身杭州之后,那个假“鲁迅”也就彻底销声匿迹了。却原来,这位假“鲁迅”真的姓周,名鼎夏,字燮和。不仅世居杭州,曾经在松木场小学任教,而且还罹患有精神病。虽然精神不太正常,但等到鲁迅先生真的现身杭州之后,他也就实在不好意思再以“鲁迅”的名号在杭州招摇过市了。细读房伟的这一篇《“杭州鲁迅先生” 二三事》,即不难发现,在虚构这个短篇小说的过程中,作家的确已经征用了以上这些史料中的相关内容,比如,假“鲁迅”凭吊苏曼殊的那个题诗,比如,鲁迅先生公开发表在《语丝》杂志上的那个启事。但相比较来说,房伟虚构的成份显然还是占了决定性地位。

双重“我”的叙述

首先,房伟在此篇中,运用了双重的第一人称叙述方式。第一个层次的第一人称叙述者 “我”,是生活在上海的一位大学教师。“我”有 一位名叫章谦的同事:“师从著名的鲁迅研究专家金教授,近些年致力于鲁迅交往史。”既然身为鲁迅交往史研究专家的弟子,那章谦了解“杭州鲁迅事件”,就是非常自然的事情。但出乎“我”意料之外的是,某一天,他竟然不仅用这个素材写了一篇小说,而且还不无郑重其事地把小说手稿拿给“我”看。这样一来,自然也就不仅引出了作为文本主体的小说中的小说,而且也还引出了第二个层次的第一人称叙述者,也就是那位曾经一度假冒鲁迅先生的小学老师周先生。因为到后来,这位假冒鲁迅的周先生,不仅曾经去往上海,而且也还有幸和真的鲁迅先生谋过面,所以,房伟的作品中就出现了真假鲁迅竟然一齐登场亮相的奇幻情景。

一次,是在鲁迅先生经常光临的内山书店,“我”和鲁迅巧遇的时候,恰好赶上日本炮火的轰炸。与周边人的一时慌乱形成鲜明对照的,是先生那时候的格外镇静:“先生不害怕,微笑向我示意。我趴在地上,和先生面对面地相对,好像看到另一个自己,心里前所未有地感到平静。”然后是更进一步的精细描写: “借着腾起腾灭的橙色火光,先生慢慢爬起,面色严峻地距坐地上,深沉的目光投向窗外,久久不动,只有那烟斗的火光,忽明忽灭,映衬着先生青白的脸色,仿佛古代庄严的宝相佛座……” 在其他人都显得一片慌乱的情形下,唯独先生,竟然还能够如同宝相佛座一般地坐享手中的烟斗,其心态的沉着与从容,自然可想而知。再一次,是在路上的相遇。那是在鲁迅先生冒着生命危险出门去参加杨杏佛葬礼的时候:“他穿着藏青色长衫,瘦削的身躯笔直挺拔,像一管铁铸的笔,只是脸色越发青白忧郁了。”将先生原本看上去矮小的身躯修辞处理为“笔直挺拔”如“一管铁铸的笔”,所充分凸显出的,正是他那些文字中蕴含着的内在战斗力量。也就在那一次,“我”曾经被鲁迅先生误以为是专门盯梢的蓝衣社暗探而予以痛斥。且看房伟的相关肖像描写:“他稳稳地站定,脸上显现出愕然神色,继而是疑惑,怀疑,愤怒,异常冷峻。”从站立时的身姿到脸上的神色变化,先生仍然是那副“横眉冷对”的样态与做派。

一方面,虽然只是两次偶遇时的简短描写,但鲁迅先生那毫不妥协的“横眉冷对”的战斗性一面,却毫无疑问已经跃然纸上。但在另一方面,或许还是与作家下笔时过于拘泥于头脑中那个先验鲁迅形象的影响和制约有关,先生精神世界更丰富的层面很遗憾并没有能够得到相应的艺术呈示。

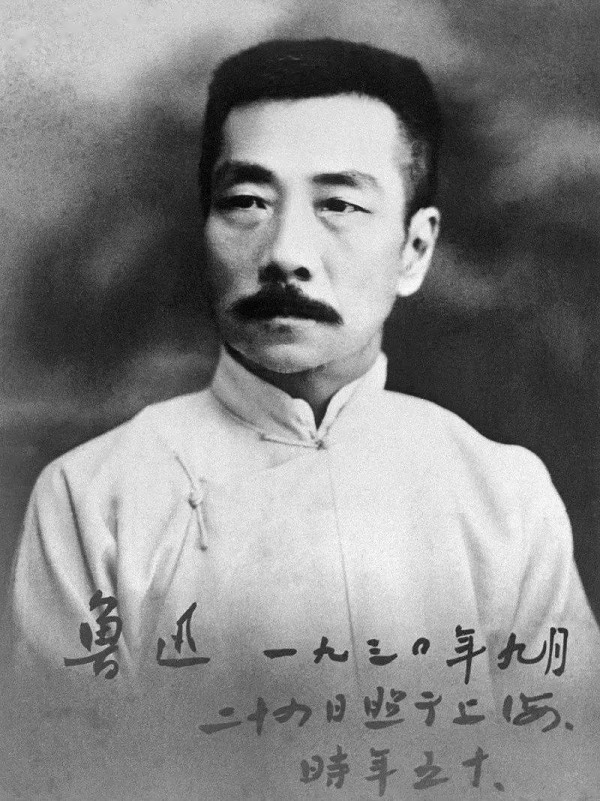

鲁迅先生照片 来源:网络

相比较来说,还是那个作家写起来似乎更加无所顾忌的假“鲁迅”形象因其内涵的丰富而更能给读者留下深刻的印象。换言之,借助于那个假“鲁迅”形象,房伟相对深入地透视表现出了那个时代普通知识分子的既窘迫又猥琐的精神状况。由于不仅身形和长相,而且家庭出身和个人身世都特别类似于鲁迅,更何况也还不仅秘密地热爱着文艺,而且竟还算得上是鲁迅先生拥趸的缘故,“我”竟然被同事梅先生和班里的学生误认为是鲁迅先生。虽然“我”也曾经一再表示否认,但梅先生却偏偏就是不仅坚执于自己的误会,而且还不惜在学校里广为传播“我”就是鲁迅先生的消息。因为被误认为鲁迅先生竟然可以使自己享受被崇拜的荣耀,时间一长,“我”在内心里居然也慢慢地认可了自己就是鲁迅先生这一根本不可能的事实,陷入到了一种自我欺骗的深渊中难以自拔:“每天早上醒来,我都感觉自己死去了一点。我变得越来越像鲁迅了。我的四肢逐渐僵硬,好似提线木偶。”所谓“提线木偶”者,意即“我”已经逐渐被假想的鲁迅所异化,以至于自身的主体性也全都处于逐渐丧失的状态之中。

但既然是骗局,就总有被戳穿的时候。一直等到真相被揭穿的时候,“我”才彻底恍然大悟,却原来,整个假“鲁迅”事件的幕后操纵者,都是那个从一开始就坚持误认为“我”是鲁迅先生的同事梅先生。只有在校长告诉我“听说梅先生弄了不少钱”的时候,“我”才搞清楚自己在一段时间内竟然变成了他们敛财的工具。正所谓墙倒众人推或者恩将仇报,到这个时候,竟然连同“我”曾经以假“鲁迅”的身份帮助过的街头小贩,也不惜倒过来以侮辱“我”为荣。通过这一细节,房伟以其犀利的批判笔触所真切揭示的,无论如何也都是国民劣根性之一种:“我的心一阵绞痛,不是为梦的幻灭,而是为梦的醒来。我不是鲁迅先生,我不是登高一呼,应者云集的英雄。

《杭州鲁迅先生》实拍图 摄影:徐力

这人心又怎能看透?我咳嗽起来,大团殷红的血被喷出来。”或许与内心深处对鲁迅先生的敬仰有关,难能可贵的一点是,尽管假冒的真相被揭穿,但这位假“鲁迅”在被迫离开杭州后,却仍然不仅坚持来到上海,而且还一心一意地想着要见到真正的鲁迅先生。这样一来,也才有了我们此前已经分析过的“我”和鲁迅先生那两次谋面的情形。两次谋面之后,情节的高潮出现在鲁迅先生逝世后,“我”不仅再次巧遇此前的同事梅先生,以及那位已经成为他夫人的姜小姐(姜小姐此前曾经和假“鲁迅”发生过一段似无实有的情感故事)而且还在极司菲尔公园以扮演《祝福》话剧的形式来纪念鲁迅先生。三个曾经的骗子,以“扮演”的方式演出话剧来祭奠曾经被假装过的鲁迅先生,既充满着黑色幽默一般的荒诞色彩,也不无内心深处的真情流露。

也因此,如果说当年“我”自欺欺人的假扮“鲁迅”的行径从一个侧面反映出了那个时代普通知识分子的生存窘迫与无奈以及内在精神的某种猥琐,那么,等到“我”发自内心地以演出话剧《祝福》的形式祭奠鲁迅先生的时候,所表现出的,就毫无疑问是对一种崇高精神世界的真诚向往和追求。

真假“小说家”

其他各篇中,《苏门答腊的夏天》的主要表现对象,是抗战已经胜利后却仍然被日军在苏门答腊残忍杀害的现代作家郁达夫;《一九九七年的“海妖”事件》中的主人公,是那位英年早逝的体制外作家王小波;《寒武纪来信》中的“张某平”,是那位曾经一度以三角或多角恋的书写而名噪一时的现代作家张资平;《谋杀女作家》中那位被杀害的女作家,是上海女作家戴厚英,她的代表作是长篇小说《人啊人》;《外卖员与小说家》中的那位小说家,虽然被命名为宇文无量,但其原型却毫无疑问是同样英年早逝的作家黄孝阳;《侧写师遗情录》里的那位爱玲,自然是在文学史上大名鼎鼎拥有无数粉丝的张爱玲。相比较而言,虽然由于笔者对网络文学界创作状况的不够了解而难以揣度《惜琉璃》中的作家原型到底是谁,但依照作家此前七篇小说的书写惯例,这一篇小说中的作家肯定也应该是有具体原型存在的。

苏门答腊旧照片 来源:网络

由以上分析可见,《杭州鲁迅先生》不仅是一部出自一位身兼理论批评家身份的作家之手的小说集,而且作家在整部小说集里的想象书写对象也都是凭借着小说创作安身立命的作家。一般来说,要想以历史上真实存在过的作家为表现对象,首先就要求写作者必须对这些书写对象在专业的层面上有相当深入透辟的理解与把握。通常意义上的小说家之所以对此类题材总是采取退避三舍的姿态,主要原因恐怕在此。大约正因为如此,所以,相对于其他各类题材的书写,以作家为想象书写对象的作品,最起码从数量上说就要少了很多。

当然,数量少,倒也并不就意味着此类作品的绝无仅有。粗略计来,除了房伟自己在后记中已经提到过的美国作家欧茨曾经在小说集《狂野之夜》里写到过海明威、狄金森、爱伦坡等五位文学大师的最后时刻之外,郁达夫那篇以清代诗人黄仲则为主人公的短篇小说《采石矶》,黄秋耘“十七年”期间的短篇小说《杜子美还家》,陈翔鹤的《陶渊明写〈挽歌〉》 等,也都属于此类作品。与通常意义上的小说家 有所不同,房伟的优势恰恰在于他的横跨创作和批评两界,在于他本身就是中国现当代文学研究方面一位取得过突出成就的优秀学者。以上被提及的作家中,王小波是房伟的具体研究对象之一,他曾经为王小波撰写过专门的长篇传记。

《杭州鲁迅先生》实拍图 摄影:徐力

黄孝阳是房伟非常要好的作家朋友,在我的理解中,他其实是在以如此一种特别的方式深切地怀念着这位不幸英年早逝的朋友。从根本上说,之所以是房伟,而不是别的作家完成这部特色鲜明的短篇小说集,与作家在后记中所强调的理性自觉之间有着不容忽视的内在紧密关联:“我的专业是中国现当代文学,近几十年来,我一个主要的工作就是,在高校里教授这个专业,并围绕着这个专业申请课题,写相关的学术文章。在这个过程中,我看了很多作家史料,对很多中国现当代作家的死亡问题产生了兴趣。”

一方面,诚如房伟自己所言,他的这些小说全都不同程度地涉及到了作家的死亡问题,但在另一方面,从我个人的阅读感受出发,更感兴趣的反倒是房伟对这些知识分子(作家毫无疑问也是知识分子这个群体的一个有机组成部分)不幸命运的关注,对他们精神世界的剖析与审视。与此同时,尚需指出的另外一点是,正因为《杭州鲁迅先生》的想象书写对象全都是现当代文学史上的作家,所以,这部短篇小说集的理想读者,自然也就是那些对文学史上的这些作家相对有着较深入了解的文学爱好者。

标题为编者所加。

网址:如何想象一个作家或知识分子的别一种审视 https://www.alqsh.com/news/view/203176

相关内容

如何想象一个作家或知识分子的别一种审视我如何审视人心还需要你来指点?

茅奖作家同台亮相对话青年作家:不管贫穷或富有,我们都一直在写作

别试图定义我,我打破常规,超越想象

充满变化的大时代里,一个人文知识分子的思想实录

周于旸: 写作是一种积极的痛苦|青年作家

你能想象胶卷是如何逃过搜查的吗?

四年的时光,你能想象我如何度过的吗?

杨庆祥《一种模仿的精神生活》:我们在过怎样的生活?

当P人成为自由作家,该如何找到生活的秩序?