艺术家何多苓与“潮流”的相处之道:不迎合,不拒新|大道⑰

茶道与禅修:两者在静心、冥想上有着相似之处,是生活艺术的结合体 #生活乐趣# #生活艺术# #慢生活艺术# #茶道生活#

封面新闻记者 徐语杨 张杰 摄影 徐瑛蔓

人物简介

何多苓,1948年生于成都,毕业于四川美术学院,中国当代抒情现实主义油画画家代表性人物。作品多次获得国内外大奖,并被中国美术馆、福冈美术馆等海内外重要艺术机构和收藏家收藏。代表作有油画《春风已经苏醒》《青春》《乌鸦是美丽的》《第三代人》,连环画作品《雪雁》和《带阁楼的房子》等。

最近几则新闻打破了艺术界的平静:潮玩“LABUBU”拍出高价收藏品、四川美术学院毕业作品《祷》火出圈……在这个信息奔涌、情绪喧嚣、技术迭代几乎能重塑价值的时代,面对新潮与热点,艺术家如何自处、作何选择?

6月中旬,封面新闻“大道”人文名家融媒报道组在成都蓝顶艺术区专访到艺术家何多苓。记者到访时,他正在工作室中独自作画。何多苓不在潮流之中,却带着欣赏的眼光认可潮流。面对记者抛出的社会热点议题,他既不追逐,也不排斥。他不反对学生使用AI,并建议青年学子不要拒绝市场。他认为艺术审美是极个人化的东西,拒绝“影响”他人。

这种清醒与包容,以及对艺术本质的守护,构成了何多苓与潮流独特的“相处之道”。我们也借由“大道”采访的机会,聆听他如何在喧嚣中保持澄明,在变局中坚守自我。

正在绘画中的何多苓(何多苓工作室提供图片)

1

“LABUBU”潮玩大火?

每一代人都有自己的情绪消费

何多苓是一位对“潮流”旁观的人,中国画坛有过许多浪潮,但他从不刻意追赶。1990年代初,他放弃了曾经让他“火热”的方式,转而开始学习中国画的方法。在何多苓看来,这是他艺术生涯里一个自然而然的事情。

“我不看朋友圈,偶尔会看看公众号的新闻。”他说得平淡,并非刻意疏离,更像是一种自然选择。在采访中,他多次提到“边缘化”的自我认知,他觉得这是一件很好的事,四川话叫作“梭边边”。

何多苓并不排斥市场,更不孤芳自赏。相反,他喜欢交流,心态尤其开放从容,这段时间就正在苏州办新展。他不迎合市场和大众审美,但若有人说“真喜欢何老师的画”,他也十分开心。

在与何多苓的交谈中,能清晰感觉到他身上的通透、从容与平静,这与许多中国古代的隐士、山水田园诗人给大家的感觉类似,如同何多苓喜爱的庄子、陶渊明和王维。不在潮流之中,便不会被其汹涌裹挟而失去重心,他专注的是手中的画笔与内心的图景。但他又带着欣赏与开放的心态面对当下的“潮流”,不追逐但也不拒斥。

前段时间,潮玩“LABUBU”爆火,北京一家拍卖行更以108万元人民币的价格售出了真人大小的“LABUBU”玩偶,为盲盒类潮玩创下了新纪录。

何多苓从学生那里听到了这条消息,他认为这是当代青年自己选择的“情绪消费品”。据他所知,现在许多年轻人喜欢潮玩,他有一位朋友的儿子也在专门从事潮玩设计,许多青年艺术家都在画潮玩,不断投身这个领域。何多苓虽不涉足,但有些设计得好的作品,他也由衷喜欢。

“当然,一个玩具卖到100多万,必然与市场运作相关,已经脱离了本身材料的价值,面向大家提供的是一种情绪价值,任何时代、任何人都需要情绪价值,这无可厚非。”何多苓向记者介绍,有一次他看见一名男艺术家身上也挂着类似的潮玩,以前他一直以为女生更偏爱此,没想到现在也有很多男生在玩,他认为这的确是一种“情绪价值”的体现。

谈及四川美术学院火出圈的毕业作品《祷》,何多苓也有着相似的欣赏态度,他不吝评价:“这是一个非常好的事情,说明画家抓住了大家的目光。这么多人围观,也说明画家确实画得好。”

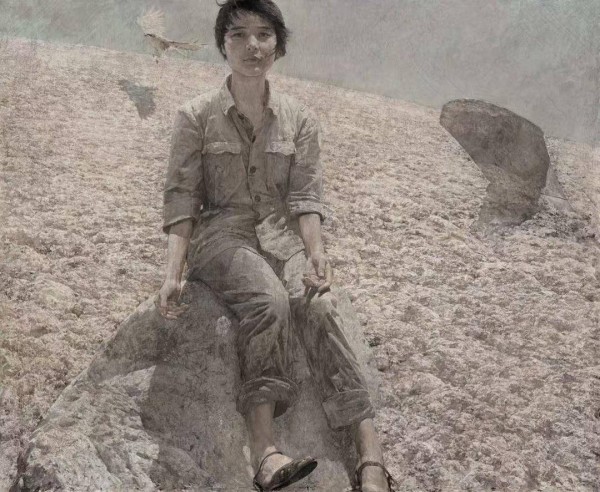

何多苓作品《青春》(何多苓工作室提供图片)

2

AI可以成为绘画的辅助工具

建议青年画家不要拒绝市场

当下,人工智能的浪潮席卷全球,文艺界许多领域都受到了冲击,尤其是AI生成的绘画作品几乎能“以假乱真”。面对来势汹汹的AI,当许多青年学生开始使用AI辅助创作,何多苓对此的态度“前卫”又平静。

“我并不反对学生利用AI,你们这个年纪的人,不用才奇怪。”他很淡然地说:“从效率上来说,一些工作AI明明可以只花两秒钟就完成,大家何必花费几十个小时来做呢?”

何多苓自己不用AI,因为他钟情于动手作画,但他并不排斥别人使用。在他看来,年轻人若能学习并正确使用AI,并非坏事。尤其时代技术迅猛发展,与AI“对着干”并无益处,不如善用工具。

他也并不担心目前的AI对创作会造成冲击。“电脑不能无中生有,人脑才能无中生有。”艺术创造对AI而言尚缺火候,但电脑善于学习,可以辅助“人脑”创作。许多学生使用AI作图,也常与何多苓讨论。在他心里,AI是时代的工具,而且暂时无法代替人类在绘画过程中产生的“偶然性”——那是一种算法难以预测和复制的灵感火花与意外之美,还有笔触在画布上形成的“起伏”与触感。何多苓认为,画家和AI合作、使用其辅助时,应当进行标注,不要刻意欺瞒。

潮流与AI或许难以对何多苓的艺术道路产生实质性的影响,但对于许多初出茅庐的青年艺术家而言,如何在坚持自我和投身市场中找到平衡,是一道难题。何多苓很理解他们的焦灼和困难:如果不能在市场站稳脚跟,很可能会被淘汰;坚持艺术风格固然重要,但年轻人也要养家糊口。

比起和同龄段的人交流,他更喜欢和这些青年学生待在一起。何多苓时常告诉学生,若真有困难,可以先找一份工作稳定生活,利用业余时间创作。人生漫长,可以循序渐进,先照顾好生活。

何多苓理解艺术理想与生存压力的冲突,他的建议务实得近乎质朴:不要拒绝市场,也不要“鄙视”市场。在他看来,挣钱是个好事情,既然“钱”可以被量化,也就能在客观上成为一种标准,他一直在鼓励学生们适应这个时代。

我们很难在何多苓身上看到艺术家的“孤傲”。相反,他十分接地气,却又以自己的处世之道,把“接地气”化为了另一种艺术。

何多苓作品《乌鸦是美丽的》(何多苓工作室提供图片)

3

拒绝“影响”别人

艺术审美是个人化的事情

何多苓风格独树一帜,名声在外。随着自媒体崛起,许多拥有类似声望的“大咖”都纷纷在不同平台开设账号,分享观点或生活,颇受欢迎。

何多苓表示自己对此没兴趣,他也无意向别人传输什么,“看我的画就可以了,不用听我说什么,我说的也不一定就是对的。”对于艺术审美,何多苓保持着近乎本能的敬畏:“我不喜欢‘影响’别人,艺术审美是非常个人化的东西,每个人都有自己独立的系统。”

他一直警惕着“影响”他人的行为,这也体现在他的教学上。这几年,何多苓多次举办师生展,现场能看到他许多学生的作品,他们的风格和而不同,各有特色。在此前的一次采访中,他就曾告诉记者,每个人都有自己的艺术体验和审美追求,应该结合自己的实际情况,找到自我的风格。

聊到美术教育,何多苓直言当代的艺术教育要比他们的时代进步很多,学生们不仅聪明,技巧性很强,审美也在不断提高。他提到最近刚去参观的昆明双年展,“有些青年艺术家真的画得好,他们的技术比我们那时进步很多。”何多苓回忆,当年他们的画法是“很笨”的,只有通过一笔笔描绘,才能达到想要的效果。现在得益于美术教育、科技等各方面的提升,技法已比较成熟。有时他遇到画得特别好的年轻人,也总是向他们学习。

唯一让何多苓觉得不足的,是信息量过多带来的“分心”,太多事情会打扰创作,所以“纯技术性的训练可能要弱一点”。尽管如此,他对当下的美术教育依然充满信心。

何多苓作品《杂花写生》(何多苓工作室提供图片)

对话何多苓:人人都有“自我中心”

封面新闻:您说自己是“技术流”,我们也会看到您画画有一些照片作为参照。您会刻意追求这种技术上的进步吗?

何多苓:我画画的时候想表达的不光是这个照片的形象,它只是一个符号,要怎么去组合、表达、呈现,我现在用语言也无法描述。但是在落笔的时候,我的手会往那个方向去,没有刻意去想我的笔要怎么落。手受我的大脑控制,我的大脑知道大概要出来怎样的效果。如果我一直达不到这个效果,我就会继续努力去达到,大概是这种“进步”吧。

何多苓作品《小路》(何多苓工作室提供图片)

封面新闻:您之前提到在很早的时候就接触到了“道家”思想,也提到您最喜欢王维,您是如何看待中国传统的哲学观念和士人对您的影响呢?

何多苓:当年我下乡离开城市,和我一起下乡的人都感觉糟透了,毕竟当时的城市和农村差别很大。但我反而是狂喜。我在乡下看到山山水水,在城市是见不着的。我太喜欢了,发自本能地热爱,我那个时候没事就去爬山。后来大家有机会能回到城市,报名的人挤破了头,但我反而有意在回避。

后来就剩我一个人在农村,我就看山看水,爬山,到山上去看云,晚上看星星,这对我太重要了。当然,我也觉得中国人的基因里大家都有这种潜在的想法,亲近山水。道家、禅学我都很喜欢,说起来好像很消极,随遇而安什么的,也对社会进步好像没有太大作用,但我就是这么想的,我非常满足。

另外我也觉得,虽然我不是一个自我中心的人,但如果从客观的被动的角度而言,人都是自我中心的,比如再好的朋友,其实也不知道你心里在想什么,人类很难做到真正的完全沟通,所以每个人都是自我的个体,是“自我中心”的。这个时候,你要有自己的处世之道,这才是最核心的。

(部分图片由受访者提供)

网址:艺术家何多苓与“潮流”的相处之道:不迎合,不拒新|大道⑰ https://www.alqsh.com/news/view/203860

相关内容

艺术家何多苓与“潮流”的相处之道:不迎合,不拒新|大道⑰画家何多苓:守护艺术“彗星时刻”的“隐士”|大道⑰

“非叙事——何多苓的绘画”将于3月16日在湖北美术馆开展

罗家英谈与汪明荃的相处之道,不贪求她的钱财,吃饭也可以AA制

方小宝与李莲花探讨人际相处之道

勇敢而不迎合的气质

倪妮称刘德华好相处,回应曾拒采访因无作品

近日,伊能静在节目上剖析恋爱中男女间的相处之道时…

「胡歌」在中也被询问如何维系家庭相处之道斯文江南

王阳谈夫妻相处之道:吵架先道歉只为珍惜伴侣