葬礼,不应该在人去世两三天内,就仓促完成

避免晚餐过晚,晚餐时间应在睡前两到三小时内完成。 #生活知识# #科技生活# #健康生活技巧# #失眠#

01

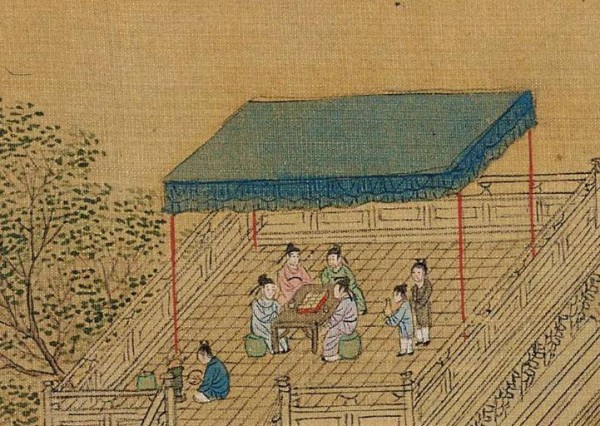

春秋时,孔子常常主持葬礼。

学生子贡问:“老师,你为什么重视葬礼?”

孔子回答:“生,事之以礼;死,葬之以礼。”

是的,人死了,也要体面一些,不是草草收场。

孔子还说过:“国之大事,在祀与戎。”

《礼记》中也强调:“祭不欲疏,疏则怠,怠则忘。”

不管是文献记载,还是古代名人的言辞,都体现了一个特点,就是老人过世,是隆重的事情,需要一系列的流程。

孔子过世之后,子贡主持葬礼,按照父亲的葬礼标准进行。正所谓,一日为师终身为父。

大家穿着丧服,奏响哀乐,接受来自四面八方的人的悼念。

葬礼之后,子贡和弟子在坟墓旁边守孝多年。子贡守孝了六年,还在坟墓旁边修建了房子。

古代的帝王,葬礼也很隆重,耗费时间很长。

比方说,明代朱棣过世后,皇子皇孙和后宫妃嫔们,穿丧服、斩衰27个月。在京的官员,在闻丧的第四天,穿服衰27天。

就是普通老百姓,也有头七,七七的说法。七七四十九,也就说明,葬礼过程,要四十九天之久。

02

一晃,封建时代已经过去了,人们进入新社会,也接受了很多新观念。

就我的老家而言,葬礼的时间、程序,一再被压缩。

上世纪八十年代,村里有老人过世,几乎是全村人都来帮忙。男人们组织抬棺材的队伍,也负责挖坑,女人们负责做饭,裁剪白色的麻布。

一些少年,也被安排借桌子凳子、饭碗等。

好几家的柴米油盐,坛坛罐罐凑一起,才把宴席搞定。

老人的子女,也会请村里的先生主持大局,还请一些吹唢呐的专业人士。

葬礼一般要七天。

落葬的那一天,村里人,远方的亲戚,都到场了。

其实,让老人面对生死、家人感受生死离别的过程,还长久一些,可以追溯到老人做棺材的第一天。

很多家庭,在老人五六十岁的时候,就准备了棺材。大家都认为,这棺材准备的过程,是冲喜,是带来老人健康的做法。

棺材做好了,子女都会聚一起,举行一个简单的仪式,对老人进行祝福。

棺材长期摆放在厅堂,或者祠堂。条件不太好的家庭,就放在牛栏等地方。反正,常常可以看到。

大家看到棺材,就会想起老人过世了,就躺在棺材里。从而就起到了“适应老人离开”的作用。

家中有几位老人,就多准备几副棺材。生离死别,就变成了家常便饭一样。

这几年,村里的葬礼情况,发生了巨大的改变。

第一,进城的人,慢慢适应火葬,就在县里的殡仪馆搞定。几个关键的亲友到场,送一程就可以了。

第二,在村里的老人,其子女都外出打工。给老人落葬,也是来去三五天。请专业队伍,落葬就是掏钱而已。

第三,准备棺材的情况很少了。万一要棺材,去某集市的棺材店去买。

每到过年,我回老家,陡然会发现,一些老人过世好几个月了。

葬礼,也变成了一件“不动声色”的事情,一点牌面都没有,村里人也不麻烦村里人。

甚至村里有了一日丧。老人过世当天,请一个专业的队伍,落葬了,垒砌一个坟堆。第二天,大家各自忙碌,继续外出打工。这速度,你似乎都没有机会察觉到离别的哀伤。

03

为什么大家达成共识——人去世两三天内,就仓促完成呢?

从客观上来说,亲戚都各奔东西,同村的人,也走散了。要聚拢是很难的。索性,大家就不喊帮忙了。

也有一些人,喊也不来,在几百里之外。不喊,反而是彼此的尊重。

老人的子女也在不同的地方打工。

大家都忙,请假也是很难的事情。尤其是工厂里,三天假期,都已经够客气了。

从经济上看,一个家庭就能够支撑起丧礼了,不要几户人家凑钱,凑桌子凳子等。

很多地方,为了促进经济,专门组织了葬礼队伍,随喊随到,给钱就办事。也真正搞活了地方积极。

至于随礼方面,大家也不太在乎了。礼尚往来,并没有人占到便宜。不喊对方,自然不欠人情。

从主观上说,越来越多的人,接纳了殡葬改革的各项措施。还看到了殡仪馆的便捷。

农村的老人,到殡仪馆去,也很常见。

人们的思维,越来越开放;对于仪式的变化,也非常包容。

老人走了,何必去麻烦子孙太多。简单的葬礼,子孙不遭罪。

从制度来观察,一些退休老人,落葬之后,火化之后,马上销户,还能够领到一些补偿。

速速办理,也是很有必要的。补偿到了,子女好坐等分钱。

大部分的人认为,这一切,都符合厚养薄葬的大道理。

04

其实,在两三天办完葬礼的背后,是不符合人的思维,情感的转换等。

子女在安葬老人之后,因为送别的过程很短,接下来很长时间都走不出哀思。尤其是老人的老伴,似乎是陡然就丢掉了灵魂。

一些亲友,都没有到位,送最后一程。也确实是遗憾。说起老人过世,大家都不相信,无法接受。

匆忙的葬礼,显得人情太冰冷了。好像人的生老病死,都是机械化的生产一样。就像一个工业产品,从出厂到销售,最后随手丢到垃圾桶里。

和葬礼有关的仪式,节日,也不应该被忘记。头七应该做什么,清明、忌日是什么,应该被后人记住。

人这一生美好,不在于走得多快,而是走得多慢。

老人在的时候,多一些陪伴,说一说遗愿,避免子欲养而亲不待。

老人走的时候,多那么几天,和亲友告别,让子孙走出哀伤,习惯没有“他”的日子。

有人说:“一个生命的逝去,一份记忆的封存,背后是对生命价值的思考。”

诚然,一个人在社会,是一粒尘埃,在家却是一座山。

人走了,家人应该给他画一个比较圆满的句号。

作者:布衣粗食。

文中配图来源于网络。

网址:葬礼,不应该在人去世两三天内,就仓促完成 https://www.alqsh.com/news/view/204041

相关内容

应无所住,而生其心,人不应该在某一个地方执迷而停留,这样你才能去到远方据悉,3月1日,方大同葬礼已举办完成

时影说,人不该在同一处跌倒三次

父亲去世了,葬礼当天来个土郎中,没想到几针下去起死回生

这么权威一张脸就该在大屏上摆pose!

好莱坞女星莎侬多赫提去世 曾列葬礼不受邀名单

其实孩子们都知道 人教人教不会 事教人两三回也就懂了

来捡装备,一天内竟然两次选择投降, 这样的名场面真是让人难忘

好身材就应该在大银幕上展示

大S穿汪小菲买的透视装,参加小S公公的葬礼