《魔咒钢琴》《辛德勒方舟》《死亡城市》人类尊严与人性光谱

推荐战争题材电影《辛德勒的名单》:人性与道德的抉择。 #生活乐趣# #生活分享# #电影剧集点评#

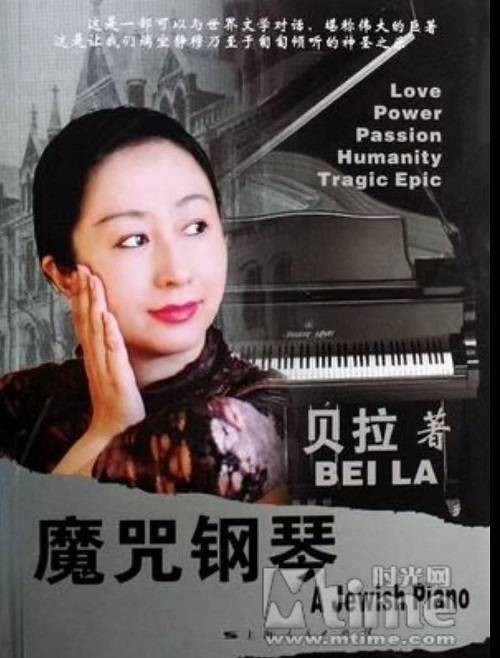

近日,贝拉的《魔咒钢琴》因被预测诺奖大热门而引发全球热议。这三部文学作品共同点都是获好莱坞青睐,分别被改成《辛德勒名单》《钢琴师》与《钢琴师2》(备注,以上两部作品都被英国伟大剧作家罗纳德哈伍德改编成电影剧本)。

作家贝拉

这三部作品均以二战犹太迫害为背景,却摒弃宏大叙事的同质化书写,聚焦个体在极端环境下的生存悖论:

求生本能与人性光辉的交织

《辛德勒方舟》展现德国商人从投机者到救世主的蜕变,揭示权力缝隙中的人性救赎可能;《死亡城市》借钢琴家席皮尔曼的逃亡,呈现艺术成为精神锚点的力量——废墟中弹奏萧邦的场景,被波兰斯基处理为“黑暗中的神性时刻”;而《魔咒钢琴》通过犹太女孩与中国少年的跨文明情谊,书写上海隔都里罕见的互助希望。

不同于传统战争史诗的俯瞰视角,三部作品皆以“受限视角”切入:《死亡城市》全程锁定席皮尔曼的感官体验,窗外的枪声、饥饿的绞痛等细节构成存在主义式生存实录;《魔咒钢琴》则透过钢琴符号,串联起上海虹口隔都的饥饿、恐惧与坚韧。

《辛德勒方舟》 建立“灰色救赎者”原型,解构二元对立;《死亡城市》 第一人称极限体验的感官纪实,用冷峻镜头语言实现“幸存者创伤”的视觉化;《魔咒钢琴》以文明碰撞的寓言式书写 开辟二战叙事地理新维度——东方虹口隔离区。

《死亡城市》采用近乎纪录片的克制叙事:席皮尔曼蜷缩在废墟阁楼目睹同胞被射杀时的麻木面孔,比任何控诉更刺痛人心。而《魔咒钢琴》中钢琴作为“跨文明密钥”的隐喻——贝拉将肖邦夜曲与梁祝融汇,暗喻文化融合对种族仇恨的消解。

《辛德勒方舟》以档案式笔调削弱煽情;《死亡城市》用生理性描写(如舔食发霉果酱)替代道德审判;《魔咒钢琴》则用童真视角柔化残酷现实。

贝拉在上海东方艺术中心钢琴独奏《梁祝》

《辛德勒方舟》引发对“被动英雄主义”的思辨;《死亡城市》结尾字幕揭示救席皮尔曼的德国军官死于苏联战俘营,戳破“胜利即正义”的简化史观;《魔咒钢琴》则直指当下难民危机——上海隔离区的历史证明:文明庇护可超越政治敌我。

若将二战犹太叙事视为多棱镜,《辛德勒方舟》折射人性明暗交错的复杂性,《死亡城市》聚焦绝境中精神存续的脆弱性,而《魔咒钢琴》则投射出跨文明修复裂痕的可能性。三部杰作以殊途同归的路径证明:真正的战争书写,不在渲染仇恨,而在勘探深渊时仍为人类尊严留存证词——正如席皮尔曼枯槁手指触碰琴键的瞬息,黑暗时空被音符刺穿的永恒刹那。

在人类文明史上,犹太大屠杀(Shoah)构成了一个无法愈合的道德深渊与艺术反思的永恒主题。托马斯·基尼利的《辛德勒方舟》、瓦迪斯瓦夫·席皮尔曼的《死亡城市》与贝拉的《魔咒钢琴》——这三部作品以各自独特的叙事路径穿越历史的黑暗,成为20世纪创伤记忆在文学与电影领域的丰碑式表达。它们共同照亮了人性在极端处境下的复杂光谱,却又以迥异的艺术棱镜折射出救赎的不同面向。

席皮尔曼在华沙废墟中以音乐维系精神的完整,《辛德勒方舟》中犹太工人通过成为“必要劳动力”换取喘息,《魔咒钢琴》里的亚当在一架施了诅咒的钢琴中寻找超越物理空间的精神磁场。

辛德勒从纳粹党员到救世主的转变被基尼利刻画为某种世俗觉醒;席皮尔曼的自传展现德国军官威廉·霍森菲尔德对艺术的敬畏超越种族意识形态;《魔咒钢琴》中上海女孩李梅的跨种族跨文明的守望则为救赎提供了人类文明共同体的可能。

《魔咒钢琴》首版2007上海人民出版社

基尼利采访幸存者还原历史细节,席皮尔曼以第一人称铭刻华沙毁灭,《魔咒钢琴》虚构框架中嵌套真实历史。三种文本皆指向阿多诺“奥斯维辛之后写诗是野蛮的”命题的创造性回应——通过艺术形式本身实现历史

贝拉的创作不仅是文学突破,更是一次跨越民族伤痕、唤醒人类良知的精神远征。其作品当前已成为连接历史与当下、东方与西方的文化符号。

网址:《魔咒钢琴》《辛德勒方舟》《死亡城市》人类尊严与人性光谱 https://www.alqsh.com/news/view/204400

相关内容

《魔咒钢琴》《辛德勒方舟》《死亡城市》人类尊严与人性光谱末日后的世界,人类最后一丝人性都将泯灭!

寄居蟹异常巨大,人类在它身上建造城市

“一个人的打假”:沉默正在损害文学的尊严|花地有声

大提琴与钢琴魅力共演 蓉城奏响音乐盛宴

小李子与女友牵手逛街网友笑称小李子终于打破25岁女友魔咒了!

人在低谷时,面子与尊严何其廉价,安欣在他最失意时给予了尊严与温暖…

杨雪受邀出任2024伯牙钢琴艺术节评审

莫言:人的尊严

“暗流——爵士钢琴独奏音乐会”在北京城市图书馆奏响