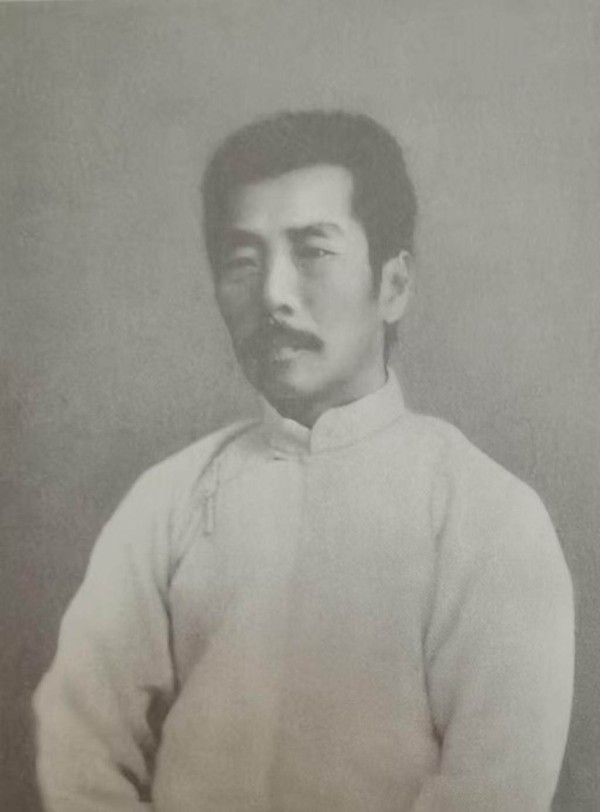

花地|鲁迅的孙子论鲁迅:“硬”鲁迅也有“软挣扎”

文学大师鲁迅的《呐喊》 #生活乐趣# #读书乐趣# #书籍推荐#

文\周令飞[鲁迅长孙,鲁迅文化基金会会长]

提起鲁迅,我们总习惯将他定格为“横眉冷对”的战士,仿佛他的笔尖只有锋利,他的灵魂只余坚硬。但当我们拨开“匕首投枪”的固化印象,会发现文学鲁迅与人间鲁迅的心理褶皱里,藏着更复杂的人性光谱。今天,我想和大家聊聊:为什么从心理学视角解读这两个鲁迅,既是必要的,更是迫切的。

先看文学鲁迅。他笔下的人物从来不是孤立的符号,而是人性在社会规训下的心理标本。阿Q的“精神胜利法”,我们总当笑话看,可心理学告诉我们,那是弱势个体在生存挤压下形成的防御机制——用自我欺骗消解屈辱,恰如“合理化”“反向形成”的心理保护壳。鲁迅写狂人对“吃人”的偏执、恐惧,表面是疯癫,深层却是封建礼教压迫下的心理投射:当外部规训变成无形的枷锁,人会将外界的恶意内化为自我迫害的焦虑,这与精神分析中的“投射性认同”惊人契合。还有祥林嫂反复诉说丧子之痛,在“无回应的环境”里,创伤记忆像未愈合的伤口反复撕裂,这正是创伤心理学中“未完成事件”的典型轨迹——当痛苦不被承接,心理能量便会卡在创伤节点,最终拖垮精神。

过去我们读这些人物,多聚焦于“批判封建礼教”的主题,却忽略了鲁迅对“人与环境如何塑造心理”的精准预判。心理学视角恰能帮我们捅破这层窗户纸:他写的不是某个人的病,而是整个时代在个体心灵上刻下的疤。这种对“心理与社会共生关系”的洞察,比单纯的文学批判更触及本质——而这,正是我们以往解读中缺失的维度。

再看人间鲁迅。这个在私人褶皱里呼吸的鲁迅,藏着太多被“战士”标签遮蔽的真实。他会在给许广平的信里笑海婴“反动宣言”,字里行间是父亲的柔软;会在《两地书》里坦言“太敏感,太讲趣味”,暴露公共场域下不敢示人的自我怀疑;与周作人失和的痛,他藏在日记里,却悄悄影响着他对“人性复杂”的理解——那些未愈合的伤口,让他笔下的祥林嫂、魏连殳更具真实的痛感。

这些私人细节,不是无关紧要的琐碎,而是理解他公共姿态的心理密码。心理学告诉我们:个体的公共形象与私人心理永远在互动。文学中“横眉冷对”的坚硬,或许正是对私人生活里“敏感柔软”的防御;“救救孩子”的呐喊,根源是他对海婴具体的疼爱。以往我们只看到他的“硬”,却不懂这“硬”里藏着多少“软”的挣扎——心理学视角,让我们得以看见一个“完整的人”,而非被供奉的符号。

为什么说这种解读迫切且必要?因为长久以来,鲁迅被简化成“批判者”的标本,却忘了他首先是个“人”。当我们用心理学的眼睛看他:会发现文学鲁迅对人物心理的解剖,与今天心理学研究“个体适应与社会环境”的核心命题一脉相承;会懂得人间鲁迅的私人挣扎,恰是每个在时代里“横站”者的心理缩影——他的敏感与坚硬、柔软与挣扎,从来不是矛盾,而是人性在复杂环境中的真实呈现。

更重要的是,这种解读能帮我们打破“非黑即白”的认知惯性。鲁迅不是神,他是带着自身病灶行走的“患者”,也是解剖病灶的“医师”;是文学里的心理解剖师,也是生活里的心理挣扎者。心理学视角让我们看见:他的批判里有自我疗愈,他的坚硬里有柔软的支撑,他的文字与生活,本就是一场关于“人与时代如何共处”的心理实践。

今天,当我们谈论鲁迅,不该再让“匕首投枪”的标签遮蔽他作为“人”的丰富。从心理学视角走近文学鲁迅与人间鲁迅,不仅是为了读懂一个更真实的鲁迅,更是为了读懂:在时代的褶皱里,每个个体的心理如何被塑造,又如何在挣扎中保持人性的温度。这,或许就是这种解读最珍贵的意义。

网址:花地|鲁迅的孙子论鲁迅:“硬”鲁迅也有“软挣扎” https://www.alqsh.com/news/view/205891

相关内容

花地|鲁迅的孙子论鲁迅:“硬”鲁迅也有“软挣扎”鲁迅书单

鲁迅后人:独子资质平平,孙子做上门女婿,却没有一个人会写文章

看“鲁迅评鲁迅”,或有新感悟

《鲁迅的朋友圈》出版发行

《我的沉默震耳欲聋》:鲁迅先生的“朋友圈”

鲁迅骂了胡适那么多年,胡适却阻止苏雪林骂鲁迅

从余华“讨厌过”鲁迅,看“去鲁迅化”的潮起潮落

鲁迅爱书细节

五四前夕,再读鲁迅,我只说一句:鲁迅先生被低估了!