跟着“苏超”去读城 | 徐州风劲扬州月明,映照苏轼人生境界“两重峰”

中秋节可以选择去西湖赏月,如杭州、苏州。 #生活乐趣# #旅行建议# #节日旅行#

8月2日晚,“苏超”第八轮徐州队将在主场迎战到访的扬州队。北宋大文豪苏轼在徐州和扬州都曾当过知州:在徐州时,苏轼还是苏轼,“乌台诗案”还未发生;在扬州时,“乌台诗案”已过去10多年,苏轼已成苏东坡。迥异的人生境况下,苏轼在徐州和扬州实践着不同的治世理想,反映的是他人生境界的升华。

知徐州:在风雨中淬炼“守土之责”

北宋元丰二年(1079年)三月,苏轼自徐州调任湖州,舟过泗水时回望徐州,他写下一首《江神子·恨别》:“相逢不觉又初寒。对尊前,惜流年。风紧离亭,冰结泪珠圆。雪意留君君不住,从此去,少清欢。”也许是一语成谶,苏轼到湖州任职不久,“乌台诗案”便将他推到了生死边缘。在人生低谷,苏轼曾颇为珍惜的徐州知州功绩,此刻也变得如尘埃一样轻,不愿一提了。

时光倒回熙宁十年(1077年)四月,四十一岁的苏轼以“起复直史馆”之姿出守徐州。此时的他刚经历密州任上“西北望,射天狼”的壮怀,赴任途中目睹“青徐间斗讼不已”,想的仍是要在徐州有一番作为。同年秋,现实的考验就向他袭来——黄河决堤的惊涛冲到了徐州城下。

徐州黄楼。 来源:徐州文旅

据《宋史·苏轼传》记载,那年“河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下。”洪水如万马奔腾,徐州城危在旦夕。苏轼作为地方最高长官身先士卒,他“履屦杖策,亲入武卫营”,调集禁军协助抗洪。在苏轼的指挥下,徐州军民迅速在徐州城东南筑起了一道防水长堤,而苏轼把临时住所就搬到了长堤上,日夜监视水情。史载他“过家不入,使官吏分堵以守,卒全其城”,最终保住了徐州城。

这场抗洪战役不仅成就了苏轼在徐州的民生丰碑,更让苏轼深刻体会到“为官避事平生耻”的真谛。他在《答吕梁仲屯田》中写道:“水来非吾过,去亦非吾功。”看似淡然的自解,实则是对“守土有责”最质朴的诠释——为官不在贪功求名,而在“为生民立命”的守护。洪水退后,他又主持修建了黄楼,纪念这段抗洪的岁月。楼成之日,他挥毫写下“山川开合固有时,日月盈亏自兹始”,其中既是对自然规律的敬畏,也是苏轼“民安于居,士乐于学”情怀的体现。

知徐州期间的苏轼,满怀“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”情怀和担当。1079年,苏轼由徐州调湖州,他中途去了扬州平山堂,作词追忆已经去世8年的恩师欧阳修,最后一句写下:“休言万事转头空,未转头时皆梦。”既是对恩师的缅怀,也有对前辈恩师们建功立业、事功担当的致敬和追随。

知扬州:在繁华下叩问“民生之本”

元祐七年(1092年)二月,苏轼被朝廷重新启用,以龙图阁学士身份知扬州。而其实,此时的苏轼已历经“乌台诗案”贬谪、黄州躬耕、汝州辗转,是生命已经觉醒的五十五岁苏东坡。

当时的北宋已历经“元祐更化”,旧党重新执政,但朝堂上的党争愈演愈烈,地方官场亦受波及。扬州作为“东南都会”,表面繁华,实则暗藏“民力凋敝、吏蠹丛生”的隐忧。苏轼刚到任,便掀起一场废除“万花会”的改革。扬州自古盛产芍药,北宋盛行官方花会,但每每向百姓摊派,劳民伤财。苏轼在《申明扬州公使钱状》中痛陈:“每岁仲春,州人竞作万花会,用花十余万枝,费钱千万。”更尖锐指出:“使民奔走失业,非所以安民也。”苏轼下了一道公文,终结了这个“面子工程”,百姓欢呼相庆。

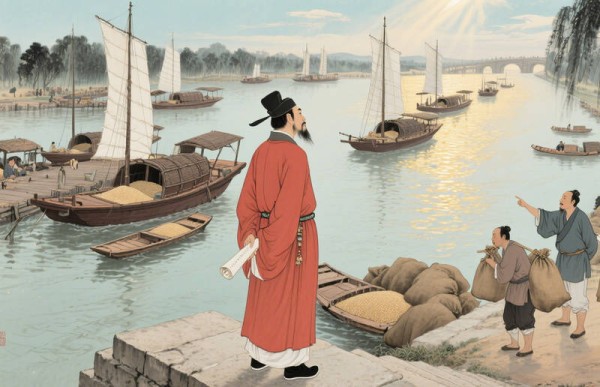

苏轼调查漕运。 张晨 制图

苏轼还整顿漕运与盐政。扬州是北宋经济命脉的枢纽。苏轼发现漕运“纲吏侵盗”严重,导致“东南之粟,岁漕京师者六百万石,而淮、浙之纲多漂失”,底层漕工却“衣食不给”。他上书《论纲梢欠折利害状》,提出“严惩贪吏、减省冗费、优恤漕丁”的改革方案,使漕运效率提升三成。针对两淮盐场“官估高、私贩盛”的困局,他力主允许商人自由贩卖,既增加了财政收入,又让“灶户得钱,盐贾得利”。

这些改革看似琐碎,却处处指向苏轼对民生的深刻理解。他在扬州建谷林堂纪念恩师欧阳修,堂前手植垂柳,并写下“深谷下窈窕,高林合扶疏”的诗句,暗喻为政当如深谷高林,须得“虚怀纳物,务实求本”。如此种种都表明,此时的他已不再是当年那个致君尧舜、行事说话总是“打直球”的热血青年,豁达的心境让此时的苏东坡政治上更为成熟,已经学会在繁琐的政务中践行“民为邦本”。

“守土”到“知命”:人生境界又登峰

徐州的抗洪与扬州的改革,构成了苏轼地方官生涯的两幅图景。若将前者比作“金戈铁马”的壮怀,后者则是“润物无声”的沉潜。这种升华源于苏轼对生命的重新认知。

徐州时的苏轼像一个行动者。面对洪水,他用身体筑起防线,这种“知其不可而为之”的担当,源于儒家“修齐治平”的入世精神。正如他随后建起了黄楼,既是纪念那次抗洪,也是对自己主政抗洪“事功”的纪念。此时的苏轼,还怀有那个时代文人对建功立业的普遍渴望,是儒家“济世”理想的积极践行者。

而在扬州,他更像一个思考者。废除万花会时,他不仅看到的是“费钱千万”的经济账,更是“使民奔走失业”的人性账;整顿漕运时,他不仅计算“岁漕六百万石”的数字,更关注“漕丁衣食不给”的生存账。从关注事,到关注人,这源于他对“生命”的敬畏——当一个人历经“乌台诗案”的生死考验、黄州五年无人问津的淬炼,便会明白:所有的“事功”,最终都要落实到人的幸福感上。

苏轼指挥军民抗洪。 张晨 制图

生命觉醒后的苏轼,将人生境界再次升华,凝结为了民胞物与的博爱情怀。在徐州的黄楼,他思考的是“如何让百姓安居”;而在扬州的谷林堂,在让百姓温饱的基础上,他追问了“如何让生命自在”。从“守土”到“知命”,苏轼在扬州的作为已经完成了从“治民之官”到“立人之人”的转变,表明其人生境界已经登上第二重峰峦。

元祐八年(1093年)九月,苏轼再次迎来了漫长的贬谪之路,被贬定州。离开扬州时,苏轼其实已经不再有离开徐州时对“事功”难存的担忧,而是“也无风雨也无晴”,因为这些年的经历让他深知:真正的功绩,不在碑刻书表里,而在百姓的口碑中;真正的人生,也不活在"致君尧舜"的宏愿里,而活在“一蓑烟雨任平生”的从容中。

徐州的黄楼风劲,扬州的明月长悬,共同映照出一个温暖、豁达的灵魂。苏轼在徐州和扬州的经历也教诲后人:人生,要学会在风雨中坚守,在繁华里清醒,与天地往来,与自我和解。

新华日报·交汇点记者 张晨

网址:跟着“苏超”去读城 | 徐州风劲扬州月明,映照苏轼人生境界“两重峰” https://www.alqsh.com/news/view/212605

相关内容

苏轼这首诗千古奇特,不管正着读,还是倒着读,道尽人生真谛,令人叫绝“名家讲坛”读苏轼:苏轼的诗作呈现出了真正豁达的人生境界

苏轼临终前写下一首诗,短短四句,道破人生三重境界

读城记|超然台上的苏轼

南京无锡徐州等八城联手,即将登陆南通!

读创今日荐书 | 跟着音乐大师去旅行

苏轼最孤独一首词,开篇就是千古名句,不少人却把它当“烂尾词”

三首中秋词,展现苏轼三种人生态度,世事一场大梦,人生几度秋凉

宋莹离开黄玲哭了很久,宋莹执意跟着林武峰去广州

苏轼用三首禅诗,说透人生三重境界,你在哪一层呢?