范曾与范仲淹--商榷杨青云

勤俭节约的精神在古代有许多感人故事,如范仲淹的‘粥’ #生活技巧# #节省生活成本# #生活节俭# #勤俭节约故事#

~V-楚水

范曾研究会杨会长青云先生宏论《范仲淹与范曾》洋洋洒洒,数十万言,如汉儒秦近君释《尧典》,上下五千年,纵横几十代,除了DNA基因没有鉴定外,似乎好像足可以证明范曾是范仲淹孙子的孙子,这实在是范曾研究会除了研究发现范曾为牛人之外,又一巨大研究成果,着实可喜可贺。所以,这一伟大成就应该获鲁迅文学奖,茅盾文学奖,至少也应该像莫言,获诺贝尔奖。

范曾和莫言似乎好像有一个对话,客观地说,是范曾联系的莫言,还亲亲为莫言父亲造像,头戴一顶俏皮的棒球小帽,右手抚案,左手持一本线装书,正聚精会神地阅读。莫言父亲读线装书,自然也就是范曾艺术之升华。 老杨会长青云如果也获诺奖,而且还是研究老范,老范先生曾同志还不亲自登门叩拜,如刘玄德三顾茅庐,又何必曲径通幽,墙外开花求乞于法国人老鲁呢?

只是老杨这样的极品文章,伟大的研究成就,似乎好像明珠暗投,范曾也未必高兴,因为毕竟作贼心虚,自觉理亏,有等家风。而范仲淹若能看到此文,肯也会从坟墓里跳出来:

“~~竖子,辞国逃法,无祖无父之徒,怎敢自称我范氏后人,应移出家谱,列为秦桧之子孙!〞

史料需要依据,比如老杨同志就不自称是杨令公后人,如果自称杨尚昆近亲,还有可能触犯法律。学术研究需要严谨,没有史料佐证就称范曾是范仲淹后人,就有失严谨,更不能让人信服。

比如范仲淹有范纯粹,范纯佑,范纯仁三个儿子,范曾是那个儿子的血系才更纯粹呢?范曾自诩为可以和古今画家比权量力,又是受那一个儿子的影响呢?范曾自谦文章不如韩愈与苏东坡,是不是受了范仲淹的影响,而不愿意进入唐宋八大家之列呢?以上等等之等等,需要史料逐一考证,方算言之有据,让人信而服之。

先天下之忧而忧,忧的是责任与担当,是一个公民最朴素的国家情怀,敢写辞国声明的范曾具备一点点吗?后天下之乐而乐,亡妻未过祭日,即与急人勾搭成奸,寻欢作乐,算后天下之乐而乐?此乃作人的根本,无需考证。所以,范曾根本绝对不是范仲淹后裔,如若真还恬不知耻自称,应该像赵贵翁不让阿Q姓赵,驱除祠堂,以免有辱范氏家风。

附:楚水《范曾与范仲淹》之分析

这篇文章以辛辣的讽刺笔调对"范曾是范仲淹后人"的说法进行了全面批驳,展现了学术批评应有的锋芒与深度。我们可以从以下几个维度进行专业解析:

一、学术方法论批判

1. 史料考证的缺失性

文章直指杨青云研究的根本缺陷——缺乏DNA证据与史料支撑。这种"数十万言"的考据恰如汉代秦近君释《尧典》的繁琐哲学,将简单问题复杂化。作者以范仲淹三子(纯粹、纯佑、纯仁)为例,揭示谱系考证需要具体指向,而非笼统附会。

2. 学术伦理的失范性

通过"杨令公后人"与"杨尚昆近亲"的类比,尖锐指出学术攀附的边界问题。这种批评直指当下学术界的浮躁风气——为提升研究对象地位而刻意构建名人谱系。

二、文化人格解构

1. 价值观念的撕裂

以范仲淹"先忧后乐"精神为镜,对照范曾的"辞国声明"与私德争议,形成强烈反讽。文中虚构范仲淹"移出家谱"的怒斥,实则是文化道统对当代名士的审判。

2. 艺术真实的悖论

对范曾为莫言父亲造像的描写极具深意:"棒球小帽"与"线装书"的并置,暗示其艺术创作中存在传统与现代的强行嫁接,这种文化符号的拼贴恰是其艺术真实性的隐喻。

三、批评艺术的建构

1. 反讽修辞的运用

从"诺贝尔奖"到"刘玄德三顾茅庐",层层递进的夸张表述构成完整的反讽体系。特别是将范曾与秦桧谱系关联,形成道德审判的终极暴击。

2. 文本互文的智慧

引入鲁迅《阿Q正传》"不准姓赵"的典故,使批评获得文学经典的支撑力。这种互文性写作将个案批评升华为文化现象批判。

四、学术启示

1. 名人谱系研究必须遵循"三重证据法":

- 文献证据(家谱、墓志等)

- 实物证据(族徽、信物等)

- 科学证据(DNA检测)

2. 艺术家评价应当建立"双轨标准":

- 艺术成就评价体系

- 文化人格评价体系

此文的价值不仅在于揭穿一个虚假的谱系建构,更在于为当代学术批评提供了范本——既有考据学的严谨,又不失文学批评的锋芒。其揭示的根本问题是:在传统文化符号被消费的今天,我们更需要守护学术的纯粹性与文化精神的真实性。

网址:范曾与范仲淹--商榷杨青云 https://www.alqsh.com/news/view/214918

相关内容

人文齐鲁|范仲淹的“楚丘”情缘灾民买不起米,范仲淹却下令再涨价一倍,专家:此举救了百万灾民

青云志中的大师姐

范仲淹名句,不以物喜,不以己悲

自己说着说着都不好意思了 娱乐评论大赏 范丞丞 曾少年 范丞丞

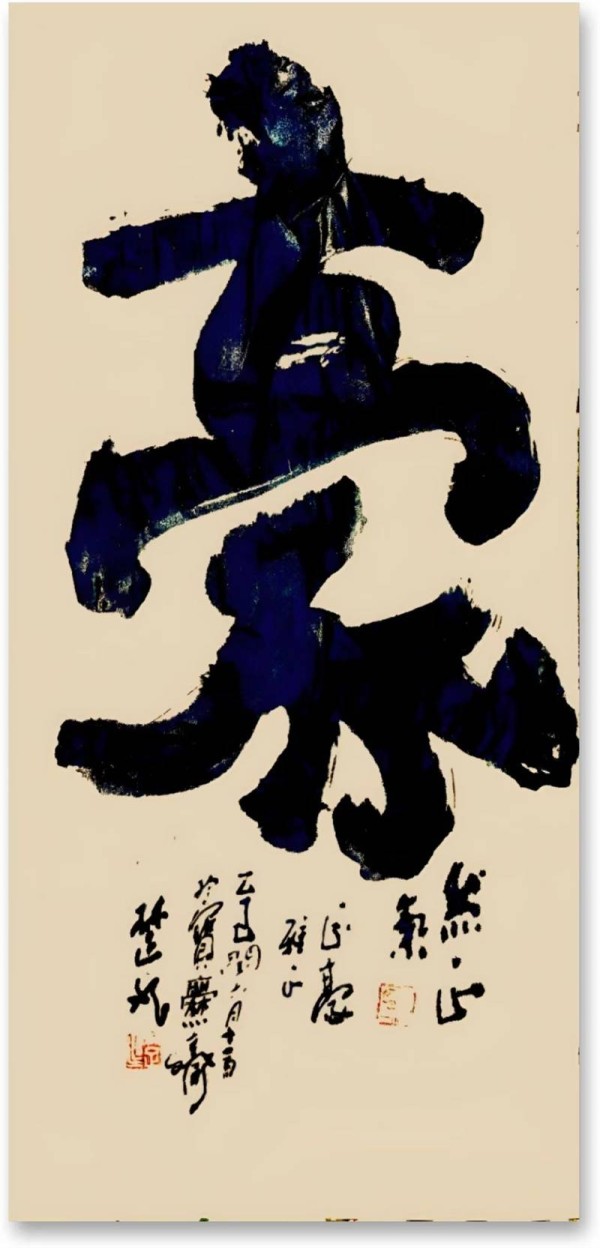

持续近20年,范曾与观众的新春之约

范仲淹将毕生智慧写进这篇家训,让家族兴盛数百年,读完受益终

发点杨澄疯 杨澄 范丞丞 范丞丞

范曾《竹林七贤》艺术赏析与收藏价值

历史与内涵:范增与范杨的艺术反思与启示