春风逛展丨徐则臣的《域外故事集》,在世界各个角落与中国重逢

探索异国风情:在生活旅行见闻中发现世界各地的独特故事 #生活乐趣# #生活分享# #生活故事精选# #生活旅行见闻#

潮新闻客户端 记者 方涛 通讯员 黎佳琪

在瓦尔帕莱索,三个吉卜赛女人用塔罗牌预言了抛锚的汽车;在麦德林,一场蒙面文学朗诵隐藏着游击队员的身份秘密;在奇琴伊察,寻找玛雅面具的旅程揭开了家族跨越百年的失踪之谜,《去波恩》的火车情缘,《中央公园的斯宾诺莎》的中年危机,《瓦尔帕莱索》的浪漫邂逅……

十五年沉淀,十篇小说,九个国家的奇幻之旅,8月16日下午,茅盾文学奖得主、《人民文学》主编徐则臣最新小说集《域外故事集》首发暨分享会在上海展览中心举行。

徐则臣与中国作协副主席阿来,作家、翻译家黄昱宁展开对谈,共同探讨不同文明的碰撞摩擦与交流对话。凤凰出版传媒集团董事长章朝阳为活动致辞,译林出版社社长葛庆文、副总编辑陆志宙等嘉宾出席活动。

活动现场

跨文化书写里程碑之作

《域外故事集》的创作是一场漫长的文学远征。早在2010年,徐则臣已创作《古斯特城堡》《去波恩》两篇,后因《耶路撒冷》《北上》等长篇创作而暂时搁置。直至2020年,特殊的居家时期让他重拾这一主题,最终完成了这部“延宕十五年”的作品。谈及创作初衷,徐则臣在书展现场坦言:“整天关在家里、闷得慌,特别想开窗户透一口气。一扇是现实的窗户,一扇是我们内心的窗户。所以就想写一点远方的故事,想把这些年去过的一些国家、见过的一些有意思的事情写出来。”

运河故事到全球视野,地理空间的真实质感,始终是徐则臣作品的基石。他曾在德国、白俄罗斯、智利、美国等二十多个国家驻留,积累了丰富的跨文化体验。正如评论家所言,“徐则臣是少有的在文明意义上写作的作家,他自信而笃定的目光里有万古,亦有世界。”在德国,他实地考察的见闻催生了《去波恩》:火车上混血女孩安雅与中国人的沟通交流、留学生借母语宣泄乡愁的细节,均源自他对跨文化体验的微观捕捉,将“语言相通却情感疏离”的困境具象化为叙事张力,赋予了奇谭故事以一定的真实感。在白俄罗斯,其冰河独钓的亲身观察被提炼为《斯维斯拉齐河在天上流淌》的核心意象,寒冽自然环境中的孤独垂钓者,既是移民身份疏离的写照,亦成为文化隔阂的诗意载体。一个故事呈现一个国家,是徐则臣精心的设定,“我希望把在各国认识到的风物、人情、地理、人文相关的东西,尤其是与中国之间存在的文化差异浓缩到一篇小说里,从而给读者呈现出更强烈的对比感与差异性。”

阿来指出,《域外故事集》半真半假的特点,极大地激发了读者对叙事界限的好奇心。通过回想自身的旅行经历,“这给我们的生活增加无数的可能性,让我们再来想象这种可能性”。从作品文学价值的角度,阿来认为《域外故事集》有力地反驳了中国当代文学创新停滞的观点。“过去我们过分地炫技,直接照搬外国叙事的观念和形式;而今天我们的小说在拓展,也在内化。即便是外国题材的内容,也深深扎根于中国叙事传统。从这个意义上,我自己非常喜欢《域外故事集》。”

活动现场

异域故事的中国重生

《域外故事集》既延续了作者对跨文化命题的深刻理解,又以叙事实验和全球视野刷新了当代文学的表达维度。徐则臣表示,“我希望能够将《聊斋》里那种穿越的、人鬼之间的,阴阳两界可以迅速弥合的那种写作手法,应用于现代语境下不同文化、不同人种的碰撞与融合中。”

书中《玛雅人面具》一篇,故事以第一人称展开:叙述者“我”在玛雅遗址奇琴伊察偶遇一位名为胡安的玛雅面具匠人。胡安面容酷似中国人,其手工雕刻的面具技艺精湛,尤其“开眼”手法令空眼眶仿佛具有聚焦的灵性,令“我”联想到自己木匠世家的家族记忆。胡安引导“我”探访一处隐匿于雨林深处的无名金字塔,并用玛雅古语高呼“我所见者高万仞,我所思兮在天涯”。归国后录像显示其身影离奇消失,唯余风声、人声……这一超现实事件揭开了家族秘史,父亲认出面具雕刻手法与失踪五十年的二叔如出一辙,陌生玛雅语更与二叔的怒吼完全吻合,小说由此交织双线悬疑。

在阿来看来,《域外故事集》让他想起了中国传统志怪小说的写作方法,他特别欣赏徐则臣在《域外故事集》中所采用的叙事技巧:自然设置又巧妙消解悬念、反俗套制造奇异感,“表面上看起来没有故意制造气氛,但气氛已经存在;没有设置重重悬念,但悬念已然形成,所以我觉得这是一个很好的小说的写法”。

黄昱宁则指出,《玛雅人面具》这篇小说令她印象极为深刻,“玛雅人的面具背后好像仿佛能看到中国人的脸,我觉得每个人读完都将难以忘记这张面具”。在她看来,在异域文化背景的载体上看到中国面孔的这种设定,具有强烈的象征意义,“在《紫金洞》里,矿石折射出一个中国人的脸,这真是非常令人震撼的一幕”。

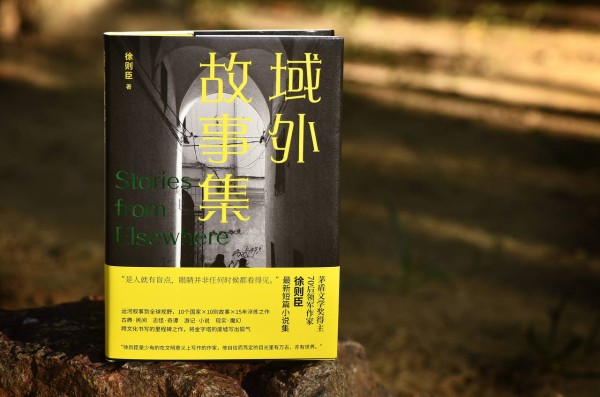

《域外故事集》徐则臣著 译林出版社出版

献给所有异乡“流浪者”的共鸣之书

多年来,徐则臣的创作根系深深扎入中国经验的土壤,无论是对底层青年挣扎的刻画,还是对运河故乡时空肌理的挖掘,都折射出当代人的精神困境,以及将个体命运熔铸于国家历史的决心。这份深厚的本土性和现实观照是他文学远征的坚实起点。

带着这份从中国沃土汲取的养分,徐则臣笔下的人物与视角开始了“到世界去”的探索,《域外故事集》又完成了从“到世界去”到“在世界中”的空间转向。他基于其亲历二十余国的见闻,从美国古堡到智利魔幻小镇,以在场性构建起中国与世界的深度连接:《古斯特城堡》里,中国人拆解美国鬼宅谜团,一只老鼠引发的灯光闪烁瞬间消解了陌生与恐惧;《去波恩》则戳破了语言相通的谎言,混血女孩流利的汉语无法弥合其与中国男友的价值观鸿沟;《玛雅人面具》更让墨西哥工匠的作品勾连起中国家族尘封五十年的伤痛,在“眼睛”意象的重叠中实现文明的人性共鸣。从书中能够感受到,那些令人感到焦虑迷茫的事情,在全球的每个角落同在上演;每一个漂泊的灵魂,都能在这本书找到自己的倒影。

虽然《域外故事集》涉及东西方文化交融的宏大主题,但徐则臣始终认为小说应提供小说才能提供的东西,“其实细节是最微妙的那种东西”。“当中国人见到乌拉圭人,双方的举手投足之间的细小差异,足以让读者看到两种文化的不同。我可能不会直接说明中国人和乌拉圭人各自的文化立场;我就把细节言行呈现出来,让读者自己感受。”在他看来,一个小说家的深刻或博学,在于其构建的可阐释的空间中:不是某些金光闪闪的结论或者深刻的判断,而是体现为有效融入了作家想法的细节上;一个转身、一个手势、一个眼神,就能够使读者从各自文化背景和生命体验中各取所需。

网址:春风逛展丨徐则臣的《域外故事集》,在世界各个角落与中国重逢 https://www.alqsh.com/news/view/219273

相关内容

如何用故事沟通世界?徐则臣:在写作里呈现差异性故事沟通世界,徐则臣对话30国汉学家

《北上》剧集热播背后:作家徐则臣与《川流中国:开天河》的故事

阿来亮相上海书展 被读者“围追堵截”求签名

茅盾文学奖得主徐则臣《北上》分享会在青城阅立方举办

徐则臣:为什么《北上》?

让世界听到平凡中国人的精彩故事

茅盾文学奖获得者徐则臣:大运河蕴藏着我们民族的发展史

书荐丨《世界美术馆·青少版》 :一本书逛遍全球博物馆,轻轻松松看名画

“世间始终你好”中国香港黄霑歌词展亮相山西太原