北静王有无可能求娶黛玉?

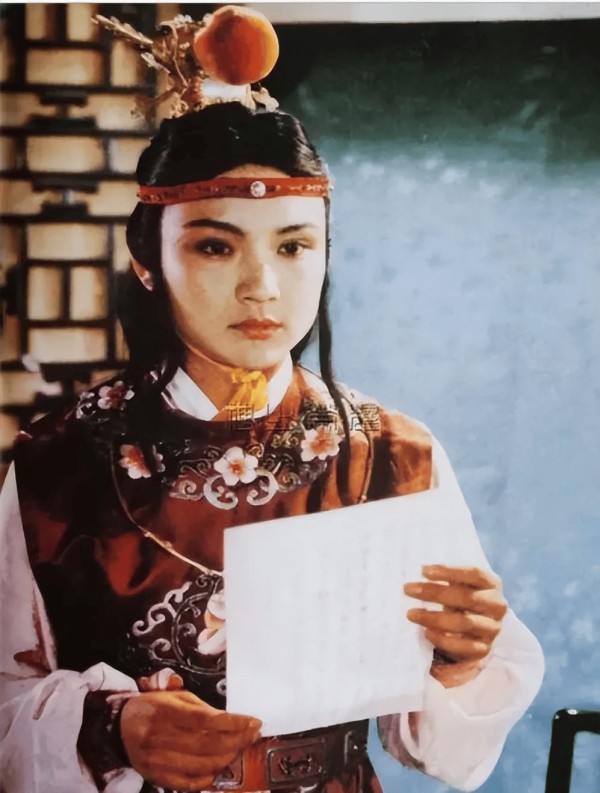

《红楼梦》中的贾宝玉和林黛玉的爱情悲剧。 #生活知识# #文学名著#

关于北静王有无可能求娶林黛玉这个问题,虽然《红楼梦》为我们提供了一个充满想象力的探讨空间,不过结合文本细节、时代背景和人物性格逻辑来看,这种可能性却微乎其微。

我们可以从以下几个关键角度来进行分析:

1. 文本内证据:缺乏直接交集与暗示这是最核心的一点。在整个前八十回文本中:

零互动:北静王与林黛玉没有任何直接的交集或对话。他们的世界几乎是完全隔离的。

间接联系:唯一的联系纽带是贾宝玉。北静王赏识宝玉,并将御赐的鹡鸰香串赠予他,宝玉转赠黛玉,却被黛玉斥为“什么臭男人拿过的!我不要他。”(第十六回)。这一细节非常重要,它表明了黛玉对这位王爷下意识的排斥和清高态度,几乎堵死了情感发展的任何可能性。

无伏笔:曹雪芹擅长用诗词、戏文、谜语等埋下伏笔(如宝钗的“金玉良缘”)。但对于北静王和黛玉,书中没有任何类似的暗示或预言。

王妃的门槛:北静王是世袭郡王,地位极其尊贵。他的正室王妃人选,必然出自门当户对的公侯之家或由皇帝指婚。林黛玉的出身虽是“钟鼎之家,书香之族”,但其父林如海仅为巡盐御史(虽为要职,但品级上无法与王府媲美),且父母双亡,家族势单力薄。从门第上看,她几乎不具备成为郡王正妃的资格。

侧室的可能性:那有无可能做侧妃或妾室呢?这同样几乎不可能。

于贾府:贾母视黛玉为掌上明珠,将其嫁与王爷做妾,无异于是一种羞辱,有损贾府勋贵世家的颜面。

于黛玉:以她“孤高自许,目下无尘”的性格,“质本洁来还洁去”的追求,绝无可能接受为人妾室的命运。这完全违背了她的人格核心。

3. 黛玉的性格与命运:注定不属于王府“世外仙姝”与“红尘富贵”:黛玉的形象是“世外仙姝寂寞林”,她代表了一种脱俗的、诗性的、叛逆世俗的精神世界。而北静王府象征的是顶级的“红尘富贵”和复杂的政治权力场。将黛玉置于其中,无异于将一株绛珠仙草移入金丝鸟笼,其悲剧性会变得更加直白和庸俗,失去了原著“悲剧之美”的韵味。

眼泪与还债:黛玉下凡的核心使命是用一生的眼泪偿还神瑛侍者(宝玉)的灌溉之恩。她的情感和命运必须紧紧围绕宝玉展开。如果中途被北静王求娶,整个神话基础和故事主线将彻底崩塌。

在曹公的构思中,北静王这个人物的主要作用并非为了发展新的感情线,而是:

宝玉的“高级知己”和镜像:他代表了贵族男性中一种理想化的出路——即地位尊贵且能被主流社会认可(与宝玉的“叛逆”形成对比),同时又欣赏宝玉的才华与性情,是一个“美玉无瑕”般的完美人物。他的存在,衬托了宝玉选择的另一条人生道路。

情节的助推器:正是通过他赠与宝玉的蓑衣和与蒋玉菡的联系,间接引发了“忠顺王府索要蒋玉菡”事件,成为贾政痛打宝玉、贾府与忠顺王府矛盾公开化的导火索之一,推动了家族命运的转折。

综上所述,从文本证据、社会逻辑、人物性格和叙事功能任何一方面看,北静王求娶黛玉的可能性都几乎为零。

然而,这个猜想之所以流传,大致源于两点:

对“谶语”的过度解读:有人将“玉带林中挂”的判词与北静王(水溶,名字带“水”)和黛玉(带“木”)的“水润木生”联系起来,但这非常牵强。

对完美结局的想象:部分读者不忍心看到黛玉泪尽而亡的结局,希望有一位如北静王般尊贵、温柔且赏识才情的人能拯救她,给她一个安稳的归宿。这是一种美好的愿望,但背离了《红楼梦》本身的悲剧内核和社会批判性。

因此,北静王与黛玉的故事,终究只是读者一个充满遗憾的、平行时空般的想象,而非原著中可能发生的情节。

网址:北静王有无可能求娶黛玉? https://www.alqsh.com/news/view/223003

相关内容

北静王递给宝玉的鹡鸰香珠,请他转交黛玉,为啥黛玉直接扔地上?北静王比贾宝玉优秀,林黛玉为何不愿嫁给他?

在《红楼梦》中,北静王的出现有什么意义?

红楼梦中北静王的一个举动,导致探春远嫁和亲成了此人的代替品

林黛玉去世后,北静王上门祭奠,贾母看见后心里一喜:贾府有救了

齐衡让不为带话求娶之事

《红楼梦》北静郡王一句话,为何断定其原型为曹雪芹表兄平郡王

侯爷用所有赏赐换求娶江慈

萧润不忍婉卿沦落青楼,以红珊瑚为聘求娶,婉卿:不嫁

燕子京看到玉佩怀疑她是妹妹,求娶她