英国设计师的“上海情缘”

英国南部的南海岸海滨小镇 #生活乐趣# #旅行建议# #海滨度假胜地#

上海这座国际化都市,吸引着来自世界各地的人,在此生活、学习和工作。这其中有不少人主动融入了这座城市,也在通过他们自己的方式让这座城市越变越美好。最近,我们在社交媒体上看发现了一个在上海工作、生活的英国景观设计师,他更新的每条动态几乎都和上海的公园、绿地、河流有关,最近他正沉迷浦东川杨河,这是为什么呢?

李程,英国人,但在他的社交媒体上,最新的几条动态却都是“沉迷川杨河”。我知道的是,他作为景观专家正在参与川杨河沿线景观提升项目,我不知道的是,为什么他如此沉迷?

约他见面,李程把地点定在了川杨河畔的上南公园。这是我第一次来这个公园,但这个英国人却已数不清来了多少次。“我总是会为这些场景着迷——尤其是这些老年居民如何利用公共空间,还有他们那多么美妙的歌声。”

李程对中国老百姓的市井生活津津乐道,他带我来到一个桥洞前,几十个中老年人正在快乐起舞。

李程说,在英国,很难见到这样的场景。他还给这里取了个名字:川杨舞厅。“他们可能需要更平整的地面跳舞、需要夜间照明,或许还需要一些座椅休息。”他指着桥洞解释道,“这是一个很妙的空间——能遮阳避雨,还不扰民,因为附近没有住宅。”

公共空间,意味着会各种群体都能来使用,如何从设计上就能满足多方需求,是设计师要面对的核心课题。我们需要平衡音量,有时要通过空间设计实现相对密闭的效果,比如利用树木或降噪手段来控制声音。

李程从2023年开始,在小红书上分享自己的设计理念,到后来还会征集设计意见,每次都会等来好几百条评论,有的网友还会提出非常具体的建议:比如希望河岸草坪能保留斜坡,希望保留老树,希望有直饮水等等…李程还会给一些认真的评论点赞或是留言表达赞同。李程说,自己很认同一句话:人民城市人民建,人民城市为人民。“让群众参与设计,他们才会产生归属感。这不仅能避免未来矛盾,也更有可能做出真正符合大家期待的空间。”

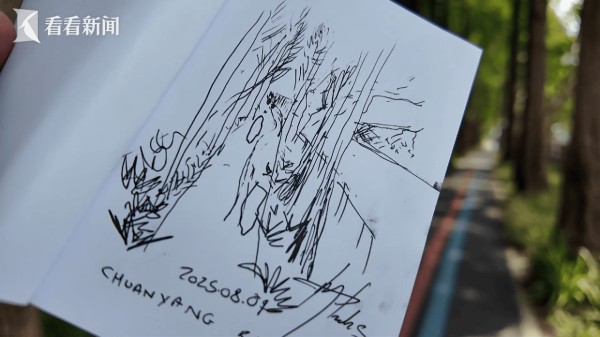

除了空间设计,这个英国文艺男中年,还会为川杨河拍照、画画,甚至写歌。“当我第一眼见到川杨河时,我不禁感叹:“这真是绝美的风景,如此特别!”正是这份触动让我萌生了为它写歌的念头,于是有了《蓝色川杨河》。在我看来,这条河是属于本地居民的宝藏,而如何让它更好地惠及居民、更加宜人、生态友好且让人放松,正是我最关心的问题。”

他把歌放在社交媒体上,有人说,改造完后,李程可以索性在河边开个演唱会,因为他甚至还不止给上海的这一条河写过歌。

金桥碧云绿地的涟动公园,李程也曾作为景观设计师参与建设,他为流经此处的张家浜也写了一首歌,名为“土地治愈者”。“为上海人打造一片治愈之地——这是我设计涟动公园的初心。”

李程说,作为景观设计师,我们画的每一条线都应该是为了治愈,他所做的就是为自然、为人类和人们的共同未来建造公园。 作为一名设计师,李程的足迹曾遍布多国,但他在上海生活了二十四年,他的子女也在这里长大成人。他说,这座城市教会他最重要的是“倾听、理解,然后接受,甚至享受,最终与这里的文化共鸣。”

网友的留言里,有个词出现频率很高:期待。从中心城区最大绿地碧云绿地,到沪派江南的金山新元村,李程也在期待,期待一个越来越好的上海。“上海的变化太快了——过去十年里,城市确实在变得越来越好,生活也越来越好。如今能生活在上海,让我感到非常舒适。”正如他在歌中所唱:蓝色线条般的川杨河,此心安处便是故乡。“Bringing back the blue, Blue line Chuanyang River, at home now。”

正是因为上海海纳百川的城市基因,让不少像李程这样的外国友人选择来到上海工作与生活,而在这过程中,他们与上海这座城市的羁绊不断加深,连接也更为紧密。李程的作品不仅在塑造城市肌理,也在倾听市民心声,这份跨越文化的交融,正是上海城市温度的生动注脚:开放、融合,并且始终与人共生。

看看新闻记者: 吴骥,邢颖

编辑: 张予洋

视频编辑: 朱玲敏

摄像: 沈曦,车秉键

责编: 李吟涛

网址:英国设计师的“上海情缘” https://www.alqsh.com/news/view/223206

相关内容

从《如果爱》到《酱园弄》 陈可辛20年上海情缘国家级设计师通力合作,百年上海造币打造三国主题国潮文化新收藏

汇集百余件英国设计杰作,来粤博感受工艺美术的“指间栩栩”

英国巡演归来后再出发!深圳交响乐团“上海之春”献演两场

情缘难料,一往情深

蔡依林演唱会的服装设计师真是个人才

人妖情缘,求温柔以待!

碧苍王的父母情缘 与凤行

BBC Studios携旗下多部精品内容亮相第二届上海视听精品英国推介会

杨超越的新剧,七世情缘,你能否承受?