周建明|笔落惊风雨,论出启山林——苏轼书法与书论的传世价值

评论能揭示书籍的社会价值 #生活乐趣# #读书乐趣# #图书评论#

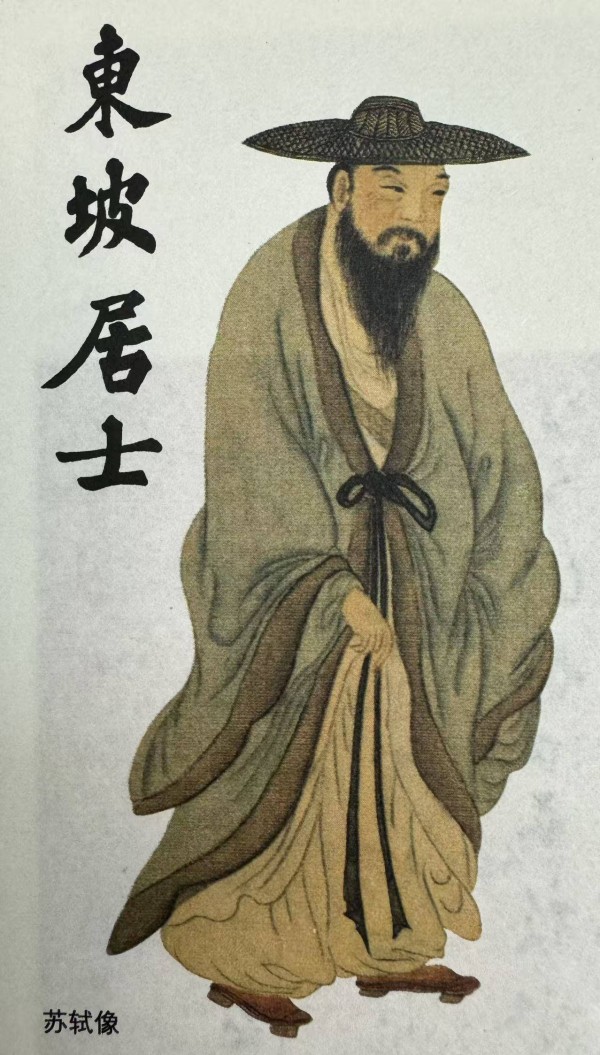

在中国书法艺术史上,北宋苏轼是一座难以逾越的高峰。他以文人之姿涉足书坛,既在笔墨间开辟出独树一帜的艺术境界,又以《论书》中的精辟见解为后世书法创作与理论研究点亮明灯。其书法“端庄而流丽,刚健含婀娜”,书论则直击艺术本质,二者相辅相成,共同铸就了他在书法史上的不朽地位,至今仍为研习者提供着源源不断的启迪。

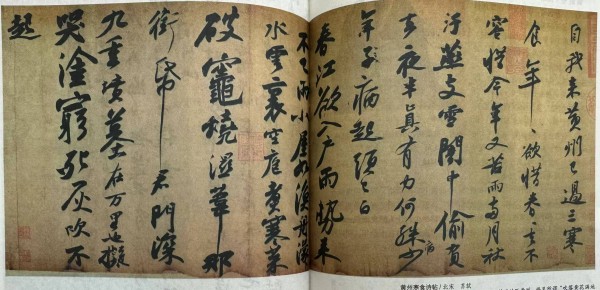

苏轼的书法成就,首在于其“自出新意,不践古人”的艺术突破。宋代书法承唐而来,唐人尚法的严谨规范虽为后世奠定基础,却也在一定程度上束缚了文人的创作灵性。苏轼跳出前人窠臼,以深厚的文学素养与人生阅历为底色,将个人性情融入笔墨之间,形成了独具辨识度的 “苏体”。他的行书尤具代表性,《黄州寒食诗帖》便是集大成之作——这幅作品创作于苏轼被贬黄州的低谷时期,彼时他历经“乌台诗案”的生死劫难,心境沉郁却又暗含豁达。帖中字迹随情感起伏而变化,开篇字形尚显规整,笔触沉稳;至“春江欲入户,雨势来不已”时,笔锋渐露跌宕,墨色浓淡交织;到“君门深九重,坟墓在万里”一句,线条粗细变化加剧,笔画间的牵丝如心绪般连绵,将内心的孤苦与愤懑倾泻而出。这种“书心双合”的创作状态,打破了书法仅为技法展示的局限,使作品成为情感与灵魂的载体。正如他在《论书》中所言,“吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也”,这份不盲从、不复古的创作态度,让他的书法摆脱了程式化的桎梏,成为“宋四家”之首,为宋代“尚意”书风的形成奠定了基础。

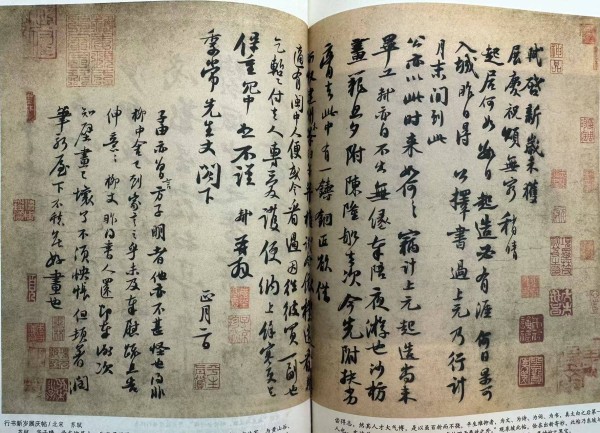

苏轼书法的另一大成就,在于其对“神、气、骨、肉、血”五者的完美融合。他在《论书》中提出“书必有神、气、骨、肉、血,五者阙一,不为成书也”,这一观点并非空泛的理论说教,而是他多年书法实践的切肤感悟。细观其传世作品,《新岁展庆帖》与《人来得书帖》便是“五者兼备”的典范。《新岁展庆帖》中,“起”“依”等字入笔果断、收笔利落,笔画的粗细变化恰到好处——横画如骨般挺拔,竖画似柱般坚实,撇捺则如肌肉般舒展,墨色的浓淡过渡自然,使每个字都充满“血气”;字与字之间的牵丝连贯却不拖沓,通篇章法疏密有致,整体透出一种从容不迫的“神气”,尽显文人雅韵。《人来得书帖》同样如此,字字古雅遒逸,笔力劲健却不失灵动,墨气凝聚而不凝滞,既展现出苏轼对笔法的精准掌控,又传递出他温润谦和的人格特质。这种将“神、气、骨、肉、血”融入笔墨的创作方式,让书法不再是单纯的线条组合,而是有生命、有情感的艺术形态,为后世书法创作者指明了“形神兼备”的追求方向。

苏轼的《论书》不仅是对自身书法实践的总结,更蕴含着对书法艺术本质的深刻洞察,为后人提供了多方面的启迪。其一,关于书法学习的循序渐进之道。他提出“真生行,行生草,真如立,行如行,草如走;未有未能行立,而能走者也”,用通俗的比喻阐明了楷书、行书、草书之间的内在联系——楷书如人站立,是书法的基础;行书如人行走,需在楷书的基础上增添灵动;草书如人奔跑,更需以扎实的基本功为支撑。这一观点打破了当时部分学习者急于求成、跳过楷书直接练习草书的误区,强调了基础训练的重要性。即便在今天,这一理念仍具有现实意义:无论是初学书法的入门者,还是追求进阶的创作者,唯有先打好楷书的根基,掌握笔法、结构的基本规律,才能在行书、草书的创作中收放自如,避免陷入“有形无神”“杂乱无章”的困境。

其二,关于“无法之法”的艺术境界。苏轼所言 “书法是无法之法,然不可学,无法故”,并非否定书法的技法规范,而是强调在熟练掌握技法后的突破与升华。所谓 “无法之法”,是指创作者不被固定的法则所束缚,能够根据情感表达与创作需求灵活运用技法,达到 “随心所欲不逾矩” 的状态。这种境界的达成,需以 “有法可依” 为前提——苏轼早年亦曾临摹王羲之、颜真卿等名家作品,精研笔法与结构,正是有了扎实的“有法”基础,他才能在后期创作中跳出成规,形成自己的风格。这一观点启迪后世学习者:书法学习既要“入乎其内”,认真钻研传统技法,又要“出乎其外”,在实践中不断探索个人风格,避免沦为技法的奴隶。正如《黄州寒食诗帖》,若没有苏轼对笔法的精准掌控,便无法承载复杂的情感;若仅拘泥于技法,又难以展现出那般自然流畅、直击人心的艺术感染力。

其三,关于书法与人格的统一性。苏轼的书法与他的人生经历、人格特质高度契合——他一生仕途坎坷,屡遭贬谪,却始终保持着豁达乐观的心态,这种心境在他的书法中体现得淋漓尽致:早期作品《治平帖》笔触温润,尽显青年才子的意气风发;中期《黄州寒食诗帖》沉郁中见洒脱,暗含历经磨难后的从容;晚年《渡海帖》则笔墨苍劲,透出“也无风雨也无晴”的通透。他的书论也始终强调“书为心画”,认为书法是创作者内心世界的外在呈现。这一理念让后世创作者明白,书法不仅是技术的修炼,更是人格的涵养 —— 唯有不断提升自身的文化素养与精神境界,才能让作品具有更深沉的内涵与更持久的艺术魅力。

纵观中国书法史,苏轼的意义不仅在于他留下了《黄州寒食诗帖》等传世佳作,更在于他以《论书》中的思想打破了艺术的边界,将书法从单纯的技法层面提升到了精神与文化的高度。他“自出新意”的创作态度,启示后人要敢于突破传统、彰显个性;他“神、气、骨、肉、血”的理论,为书法创作提供了“形神兼备”的标准;他关于 “无法之法”与学习进阶的论述,更是为后世书法学习者指明了方向。即便在千年后的今天,当我们展读苏轼的书法作品,品味他的《论书》箴言,仍能感受到那份穿越时空的艺术力量——它提醒着每一位艺术创作者,唯有以扎实的功底为基,以真挚的情感为魂,以创新的精神为翼,才能在艺术的道路上走得更远,创作出无愧于时代的作品。苏轼的书法与书论,早已超越了时代的局限,成为中华文化宝库中一颗璀璨的明珠,持续为后世照亮艺术探索的征程。

网址:周建明|笔落惊风雨,论出启山林——苏轼书法与书论的传世价值 https://www.alqsh.com/news/view/227075

相关内容

北京通州区书法家协会副主席----杜建明作品赏析祝允明:明代书法巨擘的艺术之路与永恒影响 兼论其书法风格的传承与突破

周站长表示:论躲避暗杀的艺术,无人能出我左右

略论苏轼《阳羡帖》信札

陆游竟是一位“书法高手”!看看80岁写的字迹,难怪秦桧嫉妒不已

憨山德清写的行书《书法钩玄》,笔法得晋唐正统,启功评:五百年难见!

朱墨写心:启功朱竹中的书法精神与文人风骨

“东坡大家讲”读书日特别策划 苏轼的书法是要“读”而非“看”的

启功书法完美无瑕?看看这些名家的评价

金思宇:评“明世第一”沈周山水画的艺术创作与历史价值