陇原非遗传承文明根脉《非遗里的中国》甘肃篇亮相央视

中国的非物质文化遗产如京剧、昆曲等 #生活知识# #传统文化#

《非遗里的中国》甘肃篇央视播出

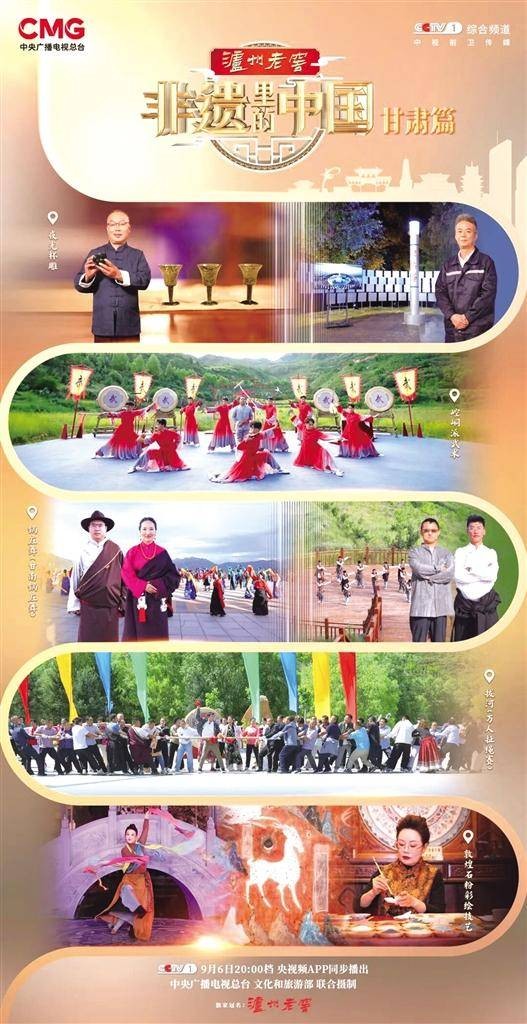

《非遗里的中国》甘肃篇宣传海报

兰州牛肉拉面精彩亮相

9月6日晚8时,《非遗里的中国》甘肃篇在CCTV-1综合频道正式播出,香气扑鼻的兰州牛肉拉面、气势磅礴的万人拔河比赛、刚柔并济的崆峒派武术、精雕细琢的保安族腰刀、精美绝伦的裕固族服饰等经典非遗保护项目集中亮相,生动展示了陇原大地璀璨的非物质文化遗产。

传承人携手共绘甘肃非遗百景图

甘肃地跨黄河、长江两大流域,雪山草原、戈壁沙漠交相辉映,这片多元地貌孕育了甘肃多彩的文化根基。甘肃共有778项省级非物质文化遗产代表性项目,83项国家级非物质文化遗产代表性项目,其中有3项列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

《非遗里的中国》甘肃篇于8月中旬在风景如画的甘南州临潭县冶力关景区集中拍摄录制,这是一档由中央广播电视总台与文化和旅游部联合摄制的大型文化节目。

此次录制,节目组精心挑选了全省20余项最具特色的非遗项目,涵盖传统舞蹈、音乐、技艺等多个领域,全方位展示了甘肃非遗的多样性和丰富性,以庄重而不失温情的影像,将散落于雪山草原、戈壁绿洲间的甘肃非遗瑰宝,编织成一幅承载历史记忆、映照时代精神的文化长卷,与非遗代表性传承人共同绘制了一幅甘肃非遗百景图。

节目中,全国电视观众跟随中央电视台主持人龙洋以及中国文物学会专家委员会主任、故宫博物院学术委员会主任单霁翔,共赴甘肃省甘南藏族自治州临潭县,开启了一场沉浸式的非遗探访。

兰州牛肉拉面彰显城市文化记忆

非遗的生命力在于扎根民众的日常劳作与烟火生活。节目以“贴地而行”的平民化影像叙事语言,深度还原了甘肃非遗的本真面貌,让古老技艺背后蕴含的生活智慧与文化逻辑自然浮现。

对于陇原大地特色美食——兰州牛肉面制作技艺的呈现,节目选择从面馆“后台”展开叙事。镜头聚焦牛肉面师傅马国军的双手:放调料时的细致,熬煮高汤时的耐心,拉面时的精准把控——旁白没有堆砌牛肉面制作的复杂工序,而是以特写捕捉制作一碗牛肉面的过程,记录食客端起碗时“汤清面劲”的满足神情。

热汤沸腾,一清二白三红四绿五黄,牛肉面师傅手起面落,细如发丝或宽如腰带,每一碗都是一场手艺的江湖。当镜头扫过巷尾小摊前排队的人群、后厨忙碌的师傅,画面便流露出深刻寓意。因为,兰州牛肉面的传承,向来不是独守“手艺绝活”,而是兰州人“一天数十万碗”的饮食仪式,是融入餐桌日常的生活基因,更是一代代人以匠心守护的城市文化记忆。

“面向全国观众的展示,让我心里头更亮堂——不是为自己,是为咱手里这碗热气腾腾的牛肉面。”马国军告诉记者:“咱传承的不是手艺,是日子的温度;不是配方,是对食物的敬畏。兰州牛肉面不光是一碗面,更是咱兰州老百姓的‘心头好’,是咱中华饮食文化的‘活化石’。我这辈子就一个心愿,把这碗面的热气,传得更远、更久。”

甘肃非遗尽展文化魅力

在天池冶海旁,柯璀玲和同伴们唱起了悠扬动听的裕固族民歌《裕固族妇女》。今年65岁的柯璀玲来自张掖市肃南县,是裕固族服饰国家级代表性传承人。

在冶力关景区“鼓舞天下”的观景台上,藏族的姑娘、小伙们跳起了热情洋溢的锅庄舞。值得注意的是,在锅庄舞表演中,有16位来自尕海镇中心小学四年级的学生,他们曾因舞蹈在网络上“大火”。这些“小小传承人”,自小就生活在甘南的草原上,从小就会跳锅庄舞,他们表现出了对非遗保护传承的极大热情,也让我们看到了非遗生生不息的传承火种。

节目以“时空对话”的叙事手法,将甘肃非遗置于历史与当代的双重语境中,挖掘其跨越千年的文化价值,展现老技艺在新时代的光芒。节目紧扣历史与当下两大脉络,让观众体悟到珍贵的非遗不仅能守护历史的色彩,也能借助现代力量走向更广阔的舞台。

单霁翔表示:“我们今天看到了详细的敦煌壁画绘制过程,也看到了敦煌舞蹈是如何从壁画走到观众面前的。我相信通过节目,也会让更多观众了解到非遗背后的文化魅力。”

兰州日报首席记者 李 超 文/图

网址:陇原非遗传承文明根脉《非遗里的中国》甘肃篇亮相央视 https://www.alqsh.com/news/view/228918

相关内容

陇原非遗传承文明根脉《非遗里的中国》甘肃篇亮相央视《非遗里的中国》(甘肃篇)完成录制 22项瑰宝展现陇原文化魅力

《非遗里的中国》贵州篇终于要上线啦…

走进好客山东,在《非遗里的中国》里品地道“鲁”味

丝路重镇,山河形胜:《非遗里的中国》走进甘肃

打卡非遗、融入非遗 “金漆镶嵌”邀孩子博物馆里过“六一”

戴帽子+1,这次是他主动要求的~非遗里的中国 中国

李子柒亮相成都非遗节,紫色长裙配苗绣耳饰展现非遗魅力

《非遗里的中国》走进四川,探寻川蜀天府之地的非遗瑰宝

李子柒获聘非遗推广大使助力非遗传承