莫言,不端着

9. '活着为了讲述' - 莫言,诺贝尔文学奖得主作品 #生活乐趣# #阅读好书推荐#

几年前,莫言与北京舒同文化艺术研究会会长王振相约旅行,两人相识多年,因书法成为同道。他们计划共同申请一个公众号账号,发布书法作品,与同好交流。有天晚上,王振提议莫言写一篇“发刊词”。次日一早,他去请莫言吃早餐,走进房门一看,遍地都是字纸。那是一首七言长歌行,洋洋洒洒114句,一夜写就。

王振惊叹于老作家的文思和笔力。当时他还没意识到,莫言正在探索一种新的写作方式。2019年账号开通后,以每周一期频率更新,书法作品中的内容,是他们各自创作的诗词,偶尔也有莫言写的小文章。

以这种形式,莫言保持着创作习惯,只是扔掉了电脑和钢笔,换成毛笔。他几乎不打草稿,直接用笔墨写成。这是古代文人的写作方式。

“诗词、繁体字、字体、章法……一篇书法作品包括这么多元素,对今天的人来说,一气呵成是非常困难的。”王振说。

对于已经鲜少发表新小说的莫言,这种新的写作方式,在自娱之外,还有另外的探索意义和意图。

莫言 摄影/罗拾

莫言写“小”

最近几年,莫言出版了短篇小说集《晚熟的人》,又发表了剧本《鳄鱼》,已经在全国巡演。在这些传统文学体裁之外,他还在新媒体上首发了大量新作。数年之后,这些新作结集出版,从屏幕走入纸页中。

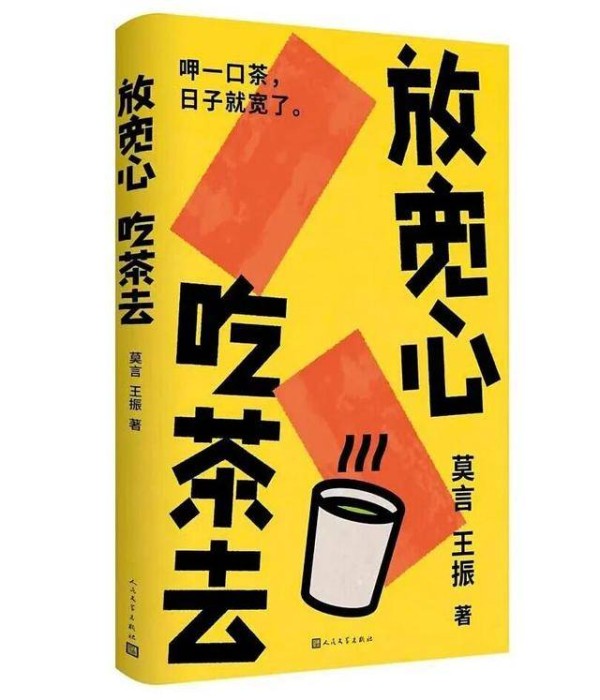

今年8月,莫言与王振合著的新书《放宽心 吃茶去》上市。这本书精选自公众号“两块砖墨讯”,包含文字、书法、摄影作品。新媒体时代的莫言,依然笔耕不辍,但越写越短了。

《放宽心 吃茶去》 作者: 莫言 / 王振

他还写了一批超短篇小说,已经攒了数十篇。超短篇故事是中国文学中的一脉传统,比如他的山东老乡蒲松龄就是超短篇高手。关于文章的长与短,莫言说,虽然长篇小说有不可代替的伟大之处,但短文的思想和艺术含量并不一定低于长篇,几十个字可以让人回味无穷,几十万字也可能毫无启发。

“过去有人讲仙鹤跟水鸭子,仙鹤腿那么长,你给它截一段,它也不像样。水鸭子腿那么短,你给它续上一截,它也不会游泳了。”莫言说。

莫言的短章时代,与碎片化阅读时代迎面相拥。公众号里发布的文章,无论是新作品还是旧文摘,一般都不超过千字,他写往事,写寓言,写荒诞不经的传说,最后落脚于一些寻常道理。他依然是那个讲故事的人。

他自称并非刻意求短,并非主动向碎片化妥协。他在新媒体中的写作,本身就与过往的写作出发点不同。这些诗词与短文,不同于曾经呕心沥血、苦心经营的小说,是一些直抒性灵的遣怀之作。他曾对王振说,小说是工作,而诗词是爱好。

“两块砖墨讯”本是书法交流平台,舞文弄墨、填词作诗都为自娱自乐,没想到吸引了一大批粉丝,最终还出了书。莫言以一种复归古典的写作方式,却不期然呼应了时下的阅读习惯。

用毛笔写着写着,莫言感受到,写作方式的变化,带来了一种隐秘的内心体验。

“我用毛笔写作以后才体会到,书写工具确实会影响到作品的长度。”他深有感触,“用毛笔写,肯定不如用钢笔快,当然更不如敲键盘快。由于书写不是那么方便,两句话能说完的,绝不用三句话。所以篇幅会缩短,当然带来的好处是语言可能比过去要精练。”通过一支毛笔,他接通了李白、杜甫和苏轼写作时的心灵电波。

用硬笔写作时,莫言的书写速度十分惊人,他用43天写出了43万字的《生死疲劳》。曾经的室友余华“吐槽”,莫言很“卷”,听声音就知道他写得飞快。而如今,他回归到复古的书写方式,慢了下来,接近古人心境。

常年相伴同游之际,王振有另一番感受。他觉得莫言沉浸于笔墨纸砚,实际上是在完成从现代作家到古典文人的转变。这种身体力行的生活方式,与毛笔写作带来的思考方式,或许也在为小说创作做准备。

“他可能会在未来的小说中创作文人的形象,而他以前作品的主角大多是农村人。”王振分析,“就像《红楼梦》里有那么多诗词,曹雪芹本人就是诗词高手。莫言如果要写文人,首先得按照古典文人的方式生活,这是一次非凡的转变。”

2023年5月18日,“壮游与长歌——莫言(左)/王振 两块砖墨讯特展”在上海龙美术馆开幕。图/中新

爆款制造

2019年和2021年,“两块砖墨讯”与“莫言”两个公众号账号先后开通,已经达到几乎篇篇“10万+”的传播力。新媒体的世界里,莫言姗姗来迟,但迅速晋升大V,以至于作家中的顶流余华也想来“蹭蹭”。2024年4月,余华给莫言发来一个文档,是一篇新写的散文,他问莫言,能不能向他的公众号投稿。

“我以为他投错了。”莫言笑着回忆道,“他的稿子哪里不都抢着发吗?为什么看中了我的公众号?”次日,这篇《山谷微风》在“莫言”账号首发,莫言配发了几百字按语《妙哉此风》。

发布前,他听从年轻人的建议,将聊天记录截图上的头像,换成网友调侃他们的两只小狗的图。此文大爆,“莫言和余华的微信头像”冲上微博热搜第一。

在北京师范大学的校园里,莫言经常被拿着《活着》的学生求签名,他心领神会,年轻人又在玩梗了,遂大大方方地签上“余华”。

这个梗曾经被北师大拍进官方宣传片里,火上热搜。这两位当代文学界的代表性作家,曾经是北师大硕士班的同学兼室友,后来成为北师大国际写作中心的同事,如今又被绑定为流量居高不下的一对CP。两人流量极高的那些互动视频,很少有关文学,大多是互相调侃、挖苦取乐的段子。他们以幽默和自嘲功力,轻松地融入了年轻人的语境中。

在写作慢下来的后半生,莫言在新媒体中再次获得极高关注。在公众号事业之外,他的短视频账号也成了爆款制造机,与冯巩的一次互动获赞近40万次,一条在故乡赶集的视频更是获赞200多万次,网友调侃,“散文都出vlog版了”。

对于互联网,莫言并非一开始就显示出如此娴熟的网感。微博刚兴起时,他还遭遇过一场小小的风波。在2012年的一场活动中,有人问起“微博写作”,莫言说,140字的限制会让语言变得精练,但可能是过眼云烟,网络更新太快,几天之后就不再会有人翻看了。

“刘震云当场就反驳了我。”莫言对《中国新闻周刊》回忆,“但我根本不是说微博不好,我仅仅是对作品能否流传提出了一点疑问,到现在我还是这个看法。”他的发言被断章取义为“微博没什么意义”,引来一阵嘲讽和批判。

从写作的角度,莫言认为公众号不同于微博。公众号就像一份电子刊物,可以随时翻阅、检索,有更大的空间容纳策划、设计和个人风格。“我们不是追求快,我们在追求慢。”他说。

新媒体时代的莫言不常谈论辉煌的过去,已成经典的作品、获得诺奖的经历、彪炳文坛的功绩,他都极少提起。沉重的事,他不愿多说。他一边寄情山水、思古论今,一边以轻松的语气跟年轻人闲聊。公众号“莫言”的简介就是:我想跟年轻人聊聊天。

面对年轻一代,他完全换了一个新身份,他不介意年轻人不去读他的《生死疲劳》《丰乳肥臀》《红高粱》和《蛙》,也不在乎他们是否把他当作诺奖作家,他更愿意像一个没有架子的老者,用年轻人喜欢的新语言和表情包,获得他们的接受和喜爱。

2023年5月18日,莫言在“壮游与长歌——莫言/王振 两块砖墨讯特展”上接受记者采访。图/中新

不怕大风吹,放心吃茶去

严肃文学作家不再严肃。莫言用幽默和顽皮解构了附在身上的沉重标签,用段子和表情包重构了自己的形象。连旧作再版时的宣传策略,也转向幽默和有趣,而非对历史与社会的深刻剖析——对生于21世纪的年轻人,这多少显得苦大仇深了。

“确实有不少年轻人加入我的读者队伍里来了,但我也从来不会说,你们去读我的书,买我的书。”他很淡然,“我想让大家了解,莫言跟他们生活中认识的人是完全一样的,也许就是他们村里的一个老大爷,也许就是他们单位的一个老职工,也许就是一个退伍老兵。”

然而,穿透段子和表情包的娱乐表象,莫言对年轻人的真实处境其实有切身的体察。在去年出版的散文精选集《不被大风吹倒》中,能看出他对当代青年处境的共情。这本书是旧文与新作的结集,多数篇目都有所指向,勉励人们渡过难关。

同名文章《不被大风吹倒》,是2022年“五四”青年节时他与视频网站合作的线上演讲,他用两段往事宽慰青年:“希望总是在失望甚至是绝望时产生的,并召唤着我们重整旗鼓,奋勇前进。一个人可以被生活打败,但是不能被它打倒。”他也不忘自谦地声明:“我的故事是老生常谈,不一定能让你们感兴趣。”

《不被大风吹倒》勉励人们要坚韧,《放宽心 吃茶去》宽慰人们多放下。“这几年,确实很多人经历了一些困难,对自己的生活、周边的环境有诸多不满意。有人问:我们还没挣到今天的面包钱,还怎么放下?我的意思是说,对已经发生的不可改变的事物,就不要过分纠结了。我们休整一下,喝喝茶,想别的办法,是吧?”他对《中国新闻周刊》说。

莫言很清醒,面对年轻人,不要说教。问他对年轻人有什么建议,他立刻回答:没有建议。“我从来不以教师爷的态度来对待读者,而且我也烦这样的一种态度。”他觉得《放宽心 吃茶去》是一本放松之作,能给人们带来的只是轻松和休息,而不是学什么道理。

“不能因为事事不如意,我们全都躺下不干了,是吧?”他说道,“当然像我们这种所谓功成名就者,这样说,会让人觉得你站着说话不腰疼。如果给我一个小车,让我送快递,碰上大雨,怎么办呢?那就冒着雨送啊,实在送不了,再想办法。我完全可以设身处地站在别人的立场来想这个问题。”

他宽慰遭遇困难的人们,要面对现实,要知道某种社会状态不是哪一个人造成的,所以没有必要惩罚自己、批评自己。“在痛苦的时候,智商会降低的。冷静下来,放宽心以后,你的智商才会恢复到原有的水平,甚至超水平发挥。”他说。

在天地之间书写

更新公众号的这几年,莫言的生活方式发生了不小的变化。他去往很多国家旅行,一边旅行,一边书写,常常称这些旅行是为更新账号“积累素材”。

旅行途中,莫言和王振随身带着笔墨纸砚,见缝插针,随时下笔。

在埃及首都开罗,诺奖获得者马哈福兹生前常常造访的咖啡馆里,莫言濡墨下笔,写满数张纸。马哈福兹于1988年获得诺奖,代表作“开罗三部曲”随后译入中国,莫言读了以后,发现马哈福兹也将故乡当作自己文学上的“立足之地”。当时,莫言的文学故乡高密东北乡已经初具规模,马哈福兹的成功坚定了他的信心。35年后,莫言终于进入前辈的故地,坐在他经常写作的座位上。

2023年,在肯尼亚马赛马拉草原,莫言在一棵合欢树下野餐。天高地迥,四野空旷,目之所及只有这一棵树,向导和司机在周边巡视,提防可能从草丛中蹿出的狮子。莫言灵感忽至,在野餐桌上摊开毡布和宣纸,一口气写了好几首诗。王振感触最深的,是他提笔写下的第一句:与天地对话。

他在草原的河流中看到巨鳄,想起刚刚写完的剧本《鳄鱼》,于是“做罢鳄鱼戏/再写鳄鱼诗”。他写下短诗:“如朽木/如泥塑/如铜铸/河滩上僵卧着我的鳄鱼/金色的鳞片倒映水中/流畅的线条化为音符/鸟在谛听。”面对荒原之上的大象,他感受到一种无言的博大和镇静。“面对巨兽/我心羞惭……仁慈宽厚/必多友声/在陆为象/在海为鲸。”他写道。

莫言不打草稿,不修改,据王振观察,甚至不用专门构思。常常是王振提议,铺开纸墨,递上毛笔,莫言提笔成文,好像脑中早就储存好了,但笔下又是当日的人事即景。这是经年高强度写作锻炼出的文字功力,而莫言对诗歌、曲词、韵律又葆有终生的兴趣。有时候王振见到莫言,发现他在溜溜达达,口中念念有词,就知道他又在背长诗了。

“我已经是七十岁的老人了,自然有松弛感,不可能再像年轻人那样绷得那么紧。”他说起晚年心境,“但是我也不想彻底躺平,我还是想写东西,还有对艺术创作的强烈冲动。多出去走走,尝试多种文体,这种愿望还是很强烈的。”

这些诗词短文并非仅仅是触景生情的旅行游记,莫言有时也借此明志,抒发胸中块垒。

那首一夜而就的长歌行,在叙述旅行经历和“创刊”意图之外,中间段落,莫言笔锋突转,自陈心迹:“冰天雪地锻铮骨,百死不改中国心。竖子嘲我不爱国,吾爱国时句句火!高粱如炽血成河,一曲九儿泪滂沱。”这首长诗以《我爱国时句句火》为名发表于公众号后,被文学期刊和媒体广泛转载,被视为莫言的一次重要创作。

在新书中,这首长诗被置于全书末篇,如压舱之石,压轴全书。与初版相比,莫言又增加了数十行,语气更为豪放洒脱:“斜儿笑我不敢言,吾敢言时天惊破。三十三日呕心血,二十万言蒜薹歌。丰乳肥臀示大爱,生死疲劳演大悲……后生切莫欺我老,踏山割云挥破刀。割来千尺七彩绸,裁成万件状元袍。”

依然是江河滔滔的莫言式语言,恍然回到他的创作高峰期。收敛已久的锋芒偶然外露时,依旧寒光四射,摄人心魄。

发于2025.9.8总第1203期《中国新闻周刊》杂志

杂志标题:“爆款”莫言

记者:倪伟

编辑:杨时旸

网址:莫言,不端着 https://www.alqsh.com/news/view/229372

相关内容

状告作家莫言的毛星火,他的壮举不名扬四海,天理不容莫言:“诺贝尔文学奖”中国第一人,现状如何?

邱莫言 经典影视剧角色 影视

答莫粉:莫言为何想拿全部作品换一部《阿Q正传》| 徐言

作家莫言现身抚州!

教授在节目上问莫言:你的成就和鲁迅相比如何?莫言的回答很精彩,让人佩服!

莫言的年终总结,太逗了!

中新人物丨莫言:获奖十二年后

冯巩也想学莫言,莫言让他闭嘴,这相声可没法说了!恋丑癖

莫言:《不被大风吹倒》,助力我们过好2025?