董其昌书法艺术中“淡”意书风的生成逻辑与审美建构

《谈判的逻辑与艺术:策略与技巧的完美结合》- 逻辑与艺术并重的谈判书 #生活技巧# #谈判技巧# #谈判策略书#

摘要:

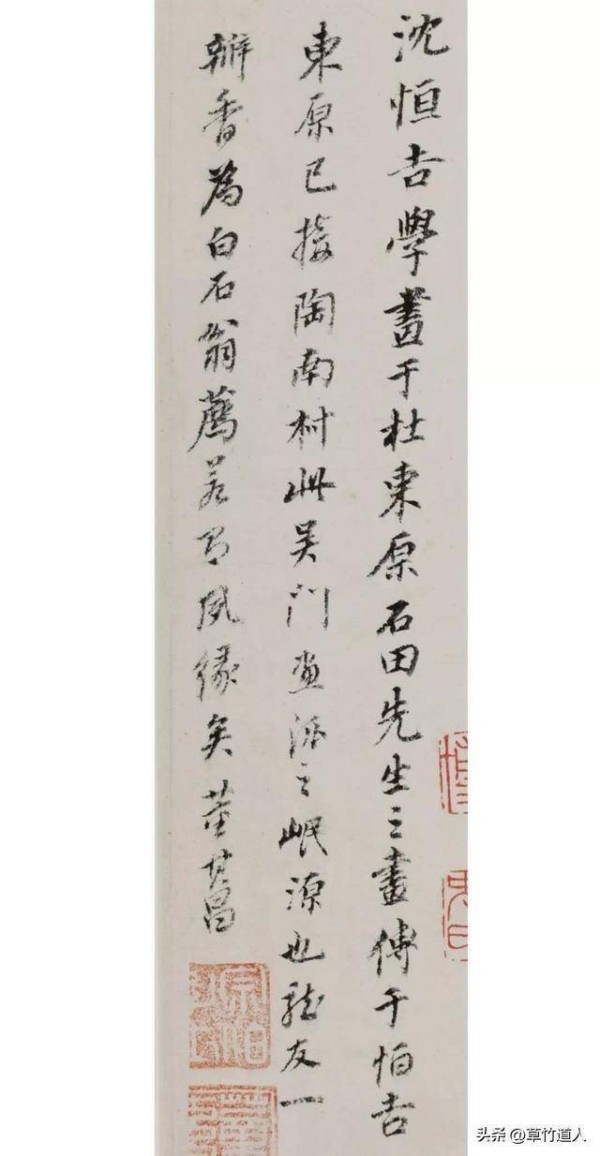

董其昌作为明中后期最具影响力的书画家,其书法艺术以“淡”为核心美学旨归,开创了有别于前代的“淡意书风”,成为晚明文人书法的典范。本文以董其昌传世书法作品为研究对象,结合其理论著述与时代语境,系统探讨“淡”在其书风中的多重意涵与生成机制。研究表明,“淡”在董其昌书法中并非单一的墨色或风格特征,而是融合了笔法上的“虚灵”、墨法上的“淡墨”、章法上的“疏朗”、审美上的“萧散”与人格理想上的“超逸”的综合性美学范畴。其“淡”意书风的形成,既源于对晋人“韵”格的追慕,又植根于心学影响下的个体心性表达,并通过“以画入书”的实践实现技法与意境的统一。董其昌以“淡”为宗旨,不仅建构了一套完整的文人书法审美体系,更将“淡”从一种艺术风格升华为一种文化人格的象征,深刻影响了清代“帖学”书法的发展路径。

关键词: 董其昌;书法;淡意书风;淡墨;虚灵;萧散;文人书法

一、引言:“淡”作为董其昌书法的核心标识

在中国书法史上,风格的命名往往承载着深刻的文化意涵。从颜真卿的“雄浑”、苏轼的“丰腴”,到米芾的“跳宕”,风格即人格的外化。而董其昌(1555–1636)的书法,则以其独特的“淡”意,成为晚明文人艺术的标志性符号。他自称“吾书无所不临仿,不落蹊径,欲以淡为宗”,又言“字须奇宕潇洒,时出新致,以奇为正,不主故常”,其一生创作实践,始终围绕“淡”这一核心美学理念展开。

“淡”在传统文人审美中,常与“逸”“远”“静”“雅”相联系,是一种超越世俗、返归本真的精神境界。然而,将“淡”明确作为书法创作的宗旨,并将其系统化、风格化、理论化,董其昌实为第一人。他的“淡意书风”不仅体现在墨色的清润、笔法的松秀、章法的疏朗,更渗透于其艺术哲学与人格理想之中。因此,研究董其昌的书法,必须以“淡”为切入点,深入剖析其生成逻辑、表现形态与文化意涵。

本文主张,“淡”在董其昌书法中是一个多层次、多维度的审美范畴,其建构过程融合了古典传统的继承、个人心性的表达与时代思潮的回应。通过对董其昌代表性作品的分析,结合其《画禅室随笔》《容台别集》等理论文本,本文将揭示“淡”意书风的内在结构与历史意义。

二、“淡”的多重维度:笔法、墨法、章法与意境的统一

董其昌的“淡”意书风,并非仅指墨色之“淡”,而是一个涵盖技法、形式与精神的综合体系。其“淡”体现在以下四个层面:

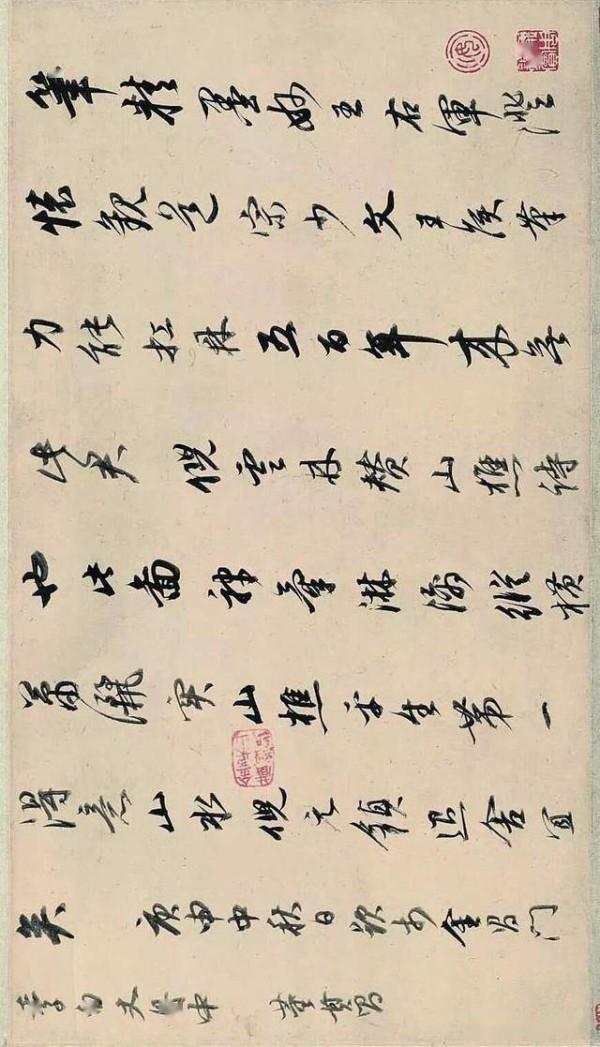

(一)笔法之“淡”:虚灵松秀,以意驭笔

董其昌反对“刻画细谨”的“匠气”,主张“虚灵”笔法。他在《画禅室随笔》中强调:“作书须提得笔起,稍知书法者皆知之,然往往手欲提而转折顿挫辄自偃者,任其自偃,亦无腕力之故也。”所谓“提得笔起”,即强调笔锋轻盈,提按自如,避免沉滞。其行草书线条如“蜻蜓点水”“风行水上”,转折处圆转流畅,少顿挫而多提按,形成“游丝引带”的连绵之势。这种笔法,弱化了力量的外显,突出了意趣的流动,是“淡”在技法上的首要体现。

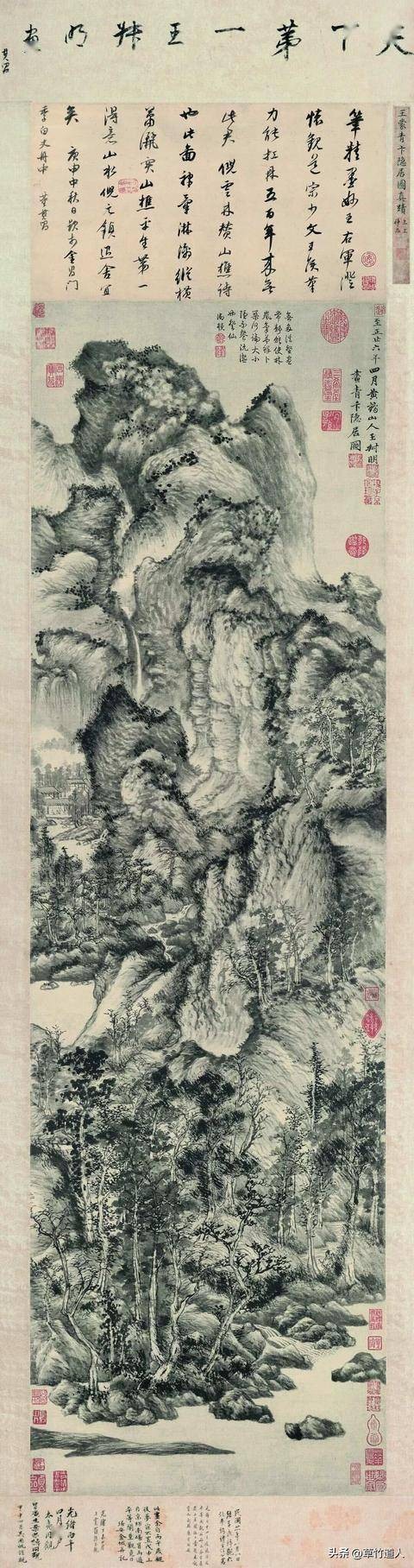

(二)墨法之“淡”:淡墨秋山,润含春雨

董其昌对墨法的革新,是其“淡”意书风最直观的标志。他大胆使用“淡墨”,甚至追求“无墨求笔”的境界。其作品如《杜甫醉歌诗卷》《试墨帖》等,墨色清润,层次丰富,浓淡相宜,形成“云烟变灭”的视觉效果。他将绘画中的“淡墨”语言引入书法,使墨色不再仅是文字的载体,而成为表达“神韵”与“意境”的媒介。这种“淡墨”效果,既避免了浓墨的“板滞”,又增强了书写的“空灵”感,是“淡”在视觉上的直接呈现。

(三)章法之“淡”:疏朗空阔,计白当黑

董其昌的章法布局,以“疏朗”著称。他继承杨凝式《韭花帖》的宽绰布局,字距、行距极大,强调“虚”大于“实”。其作品常如“疏可走马”,留白成为构图的重要组成部分。这种“计白当黑”的处理,不仅营造了空灵意境,也赋予作品以呼吸感与节奏感。章法之“淡”,实为“空间之淡”,是“淡”在意境营造上的关键手段。

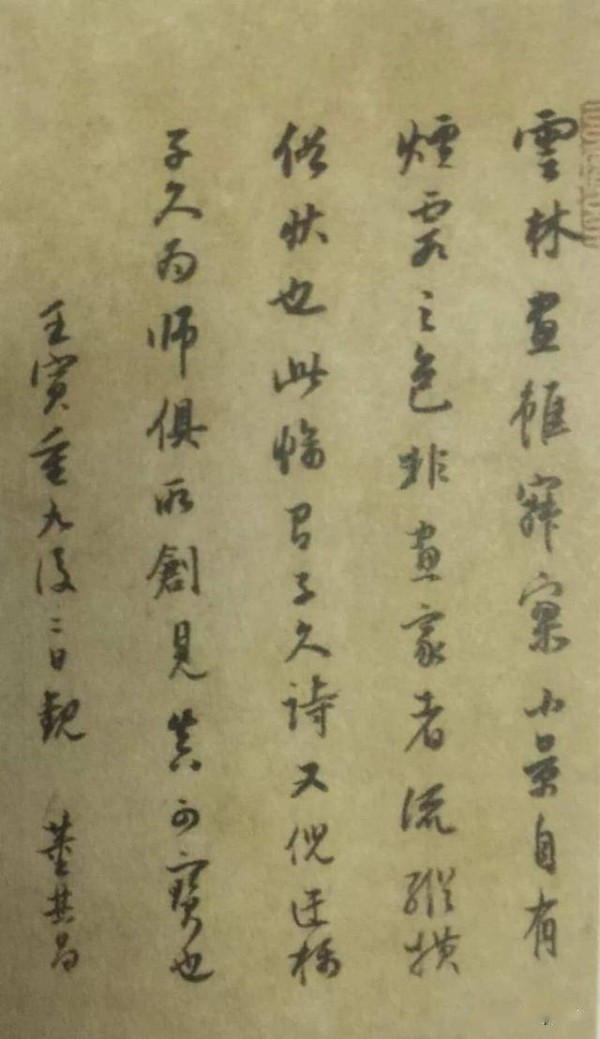

(四)意境之“淡”:萧散超逸,烟云供养

技法与形式的“淡”,最终指向精神意境的“淡”。董其昌追求“萧散”“超逸”的审美理想,其书法常题“烟云供养”“林泉高致”等语,表达对尘世的疏离与对自然的向往。这种意境,与其“南宗”山水画中的“荒寒”“空寂”一脉相承,是其文人理想的人格投射。意境之“淡”,是“淡”在精神层面的最高体现。

三、“淡”意书风的生成逻辑:传统、心性与时代的交融

董其昌“淡”意书风的形成,并非凭空创造,而是多重因素交织的结果。

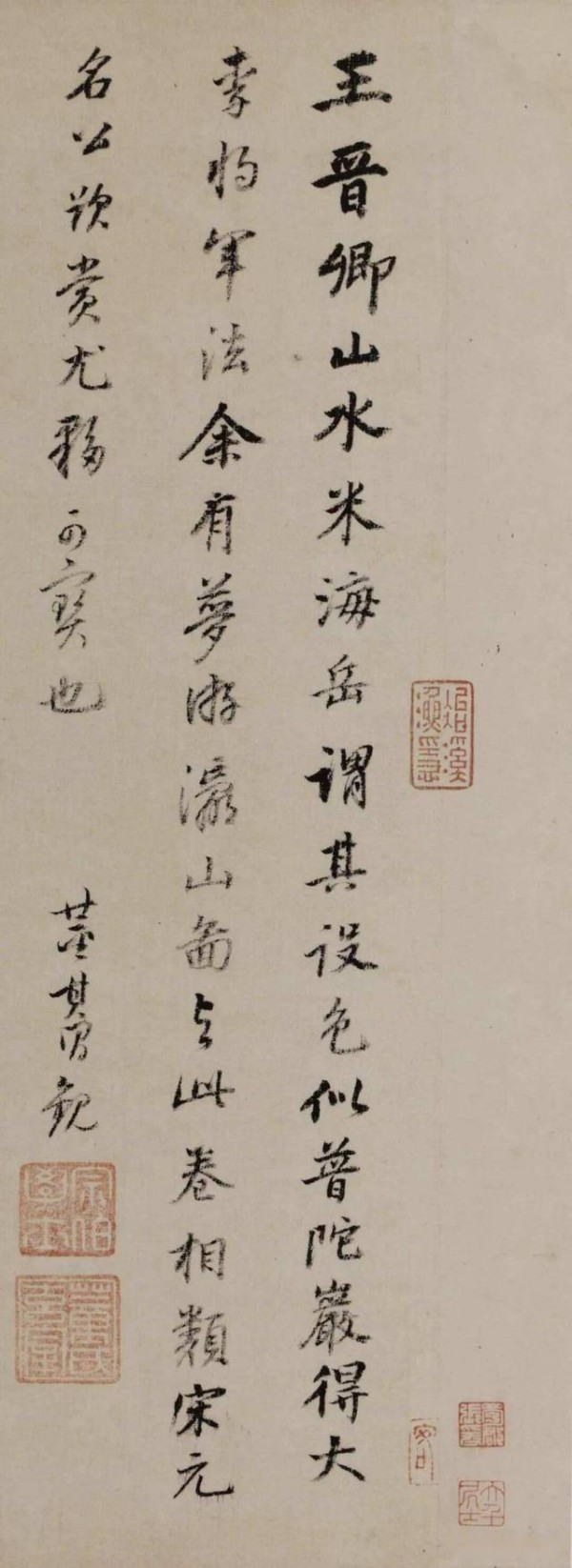

(一)上承晋韵:对“二王”传统的创造性转化

董其昌标榜“晋人风韵”,尤重王羲之、王献之。他认为“右军书,以萧散古淡为宗”,将“淡”追溯至晋人“不激不厉,而风规自远”的审美理想。然而,他并非简单模仿,而是以“六经注我”的方式,将晋人之“韵”转化为自身的“淡”。其《临十七帖》虽取法王羲之,但墨色更淡,笔意更松,已非原貌,而是“以我化古”的产物。

(二)心学影响:个体心性的自由表达

晚明心学盛行,强调“心即理”“致良知”。董其昌虽未直接参与心学论辩,但其“师心”“自得”的艺术观,正是心学精神的体现。他主张“作书贵在自运”,反对“依傍古人”,将书法视为心性修养的外化。这种思想,为其“淡”意书风提供了哲学基础——“淡”不仅是风格,更是心性的自然流露。

(三)以画入书:跨媒介的审美整合

董其昌身为画家,其书法深受绘画影响。他将“南宗”山水的“淡墨”“留白”“荒寒”意境移植于书法,实现“以画入书”的突破。其“淡墨”技法直接源于其山水画中的“米点”“云烟”表现,而“疏朗”章法则呼应其山水构图中的“空际”处理。这种跨媒介整合,使“淡”意书风具备了独特的视觉张力与空间感。

四、“淡”的文化意涵:从艺术风格到人格象征

在董其昌的建构下,“淡”已超越艺术风格的范畴,升华为一种文化人格的象征。

首先,“淡”是文人“士气”的体现。在“南北宗论”中,董其昌将“南宗”文人画与“北宗”院体画对立,强调“士夫画”重“士气”而非“行家”之“工巧”。其“淡”意书风,正是“士气”的书法表达——不尚浓艳,不事雕琢,追求“天真平淡”。

其次,“淡”是超脱尘世的精神姿态。晚明社会动荡,官场险恶,董其昌虽身居高位,但内心向往“林泉”。其“淡”意书风,成为其精神退隐的象征,既满足了儒家“独善其身”的理想,又为其仕途提供了道德缓冲。

最后,“淡”是文化资本的积累方式。在晚明艺术市场中,“淡”成为董其昌作品的“品牌标识”。其“淡墨秋山”式书风,因其独特性与辨识度,迅速获得市场认可,使其作品具备保值与增值潜力。

五、结语:“淡”之永恒——董其昌书法的历史回响

董其昌的“淡”意书风,是中国书法史上一次深刻的美学革命。他将“淡”从一种模糊的审美感受,升华为一套系统的艺术语言与文化符号。其“淡”不仅是墨色之淡、笔法之淡,更是意境之淡、人格之淡。

这一书风的形成,既是对晋唐传统的创造性转化,也是对晚明文化语境的积极回应。它标志着文人书法从“法度”向“心性”的转向,从“技艺”向“意境”的升华。清代“四王”对董其昌的顶礼膜拜,王文治“淡墨探花”的审美追求,皆是其“淡”意书风的延续。

董其昌以“淡”为宗,不仅塑造了自身的艺术面貌,更重新定义了文人书法的理想。他的“淡”,是一种超越时间的美学境界,至今仍在书法史的长河中回响。

文章作者:芦熙霖(舞墨艺术工作室)

网址:董其昌书法艺术中“淡”意书风的生成逻辑与审美建构 https://www.alqsh.com/news/view/230756

相关内容

董其昌对赵孟頫的接受与书法理论的自我建构为大众呈现书法艺术魅力

董其昌与陈继儒的终极较量,明代书坛最精彩的一幕

贵州发现董其昌19岁的书法,这水平很多人90岁也比不上,仙气飘飘

论倪瓒山水画中“平淡”美学的视觉建构与心灵投射

他才是真正的“盖章狂魔”,家中藏有千卷名帖,董其昌甘愿做小弟

明董其昌楷书典范《自诰身帖之一》

《棋士》大结局:崔业被捕入狱,金夏生成全剧意难平

徐渭、八大山人书学思想中的性情表达与审美共构

爱意随风起,风止意难平