老子和他的道德经

《道德经》——老子,中国古代哲学经典,阐述道德与自然的和谐之道。 #生活知识# #家居生活# #居家生活哲学# #生活哲学书籍#

老子和他的道德经

青牛西去,留下一卷五千言的《道德经》,也留下一个渐行渐远的背影。那背影,融入函谷关外漫天的紫气里,融入历史与传说交织的迷雾中,成为中国思想史上一个永恒而神秘的坐标。老子,这位道家学派的创始人,他的一生,恰如他所言的“道”——“惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。”我们试图走近他,却总觉隔着一层薄纱,所见并非全貌,所感却深邃无边。

他的生平,是史书上的寥寥数笔,也是后世层累的瑰丽想象。据司马迁《史记·老子韩非列传》所载,他姓李,名耳,字聃,是春秋末期楚國苦县(今河南鹿邑)人。他曾担任周王室守藏室之史,这个职位,看似卑微,实则关键。那是一座知识的宝库,是天下智慧汇流的深潭。可以想见,年轻的李耳,终日与汗牛充栋的竹简为伴,在夏商周三代兴衰的记载、先王治世的遗训、诸侯征伐的实录中沉潜。他读的不仅是文字,更是天道的运行轨迹,是人世的盛衰密码。那幽深的守藏室,仿佛一个思想的熔炉,将历史的喧嚣与尘埃,淬炼成他内心的一片澄明与寂静。正是在这极致的“有”中,他窥见了那终极的“无”。

然而,周室衰微,礼崩乐坏,天下大势已如将倾之大厦。曾经的智慧宝库,或许也蒙上了尘灰。历史的车轮滚滚向前,带着一种不可抗拒的颓败之势。司马迁记载,“居周久之,见周之衰,乃遂去。”这短短的九个字,蕴含了多少失望、洞见与决绝?他没有选择力挽狂澜的悲壮,也没有发出愤世嫉俗的呐喊,他只是“遂去”,淡然转身,与一个时代告别。这是一种看透世事沧桑后的智慧选择,是“功成身退,天之道”的提前演练。

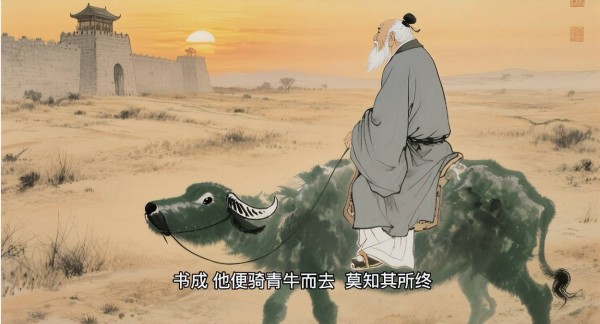

于是,便有了那场中国思想史上最富传奇色彩的相遇。行至函谷关,关令尹喜,一位同样颇具神秘色彩的人物,“望见紫气东来”,知有圣人将至。他拦住老子,恳求道:“子将隐矣,强为我著书。”或许是不忍智慧全然湮没,或许是感于尹喜的诚意,老子在关尹子的请求下,驻足停留,写下了那部“究天人之际”的奇书——上下篇,言道德之意,五千余言。书成,他便骑青牛而去,“莫知其所终”。这最后的“莫知所终”,为老子的一生涂抹上了最浓重的神话色彩。他成了“隐君子”的终极象征,彻底融入了自然大道,后世关于他化胡、长生的种种传说,都源于这份对终极超越的无限遐想。

这飘忽难觅的生平,恰恰是其哲学思想最生动的注脚。他的思想,并非书斋里的逻辑推演,而是从生命深处流淌出的智慧清泉,凝练于《道德经》那诗性与哲思交织的字里行间。其核心,便是那个玄之又玄的“道”。

“道可道,非常道;名可名,非常名。”开篇第一句,便划下了不可言说的界限。老子所说的“道”,是宇宙万物的本源和根本法则,它先于天地而生,寂寥独立,周行不殆。它无形无象,却又蕴藏着生成一切有形之物的无限潜能。它不同于任何具体的神祇或理念,是一种自然性的、本体性的存在。理解“道”,是理解老子一切思想的钥匙。

由“道”衍生出其思想的两大支柱:“无为”与“自然”。“人法地,地法天,天法道,道法自然。”这里的“自然”,并非指自然界,而是“自己如此”、“本来如是”的状态,即事物本真的自发性和规律性。而“无为”,也绝非消极的什么都不做,而是“顺其自然而为”,即不妄为,不强求,不干预事物固有的发展节奏。统治者应“处无为之事,行不言之教”,如同“道”生化万物却不居功一般,让百姓“甘其食,美其服,安其居,乐其俗”,感觉不到统治的存在,这才是最高明的治理。这是一种极致的政治智慧,是对当时各国争霸、扰民不已的现状最深刻的批判。

与之相辅相成的,是贯穿《道德经》的辩证法智慧。“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。”老子深刻地洞察到,矛盾双方是相互依存、相互转化的。“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”,这种对事物对立统一规律的把握,使其思想充满了前瞻性和灵活性。因此,他主张守柔、处下、不争。“天下之至柔,驰骋天下之至坚。”“江海所以能为百谷王者,以其善下之。”水,因其柔弱、处下,却能穿石、汇成江海,成为“几于道”的象征。这种“反者道之动”的思维,教人从看似不利的局面中看到契机,从鼎盛的巅峰警惕衰败的来临。

在个人修养上,老子提倡“致虚极,守静笃”,通过涤除内心的欲望和杂念,回归婴儿般的纯真状态,从而体悟大道。他反对过度的感官刺激和知识巧智,认为“五色令人目盲,五音令人耳聋”,主张“见素抱朴,少私寡欲”。这是一种向内求索的功夫,旨在达到与道合一的玄同境界。

这样深邃的思想,必然孕育自一个独特而迷人的灵魂。老子的性格,与其哲学浑然一体。他是一位深邃的沉思者,静默如深渊。长年累月与古籍相伴,让他养成了内省、寡言的习惯。他观察世界,不是用眼睛,而是用心灵;他思考问题,不是就事论事,而是直溯本源。这使他能穿透纷繁复杂的表象,直抵宇宙人生的核心奥秘。

他是一位清醒的旁观者,冷静而疏离。身处乱世,他并非没有悲悯,但他选择了另一种姿态。与孔子周游列国、汲汲于拯救世道不同,老子更像一位站在历史高处的智者,冷静地俯瞰着人间的熙熙攘攘、成败兴亡。他的“遂去”,是一种超越时代的清醒,是对“不可为”之事的深刻洞察后的坦然放手。这种疏离,不是冷漠,而是一种更宏大、更悲悯的关怀。

他更是一位谦逊的智者,深知言语的局限和知识的边界。他坦言“道”的不可名状,承认“知者不言,言者不知”。这种对未知的敬畏,与那种宣称掌握了绝对真理的傲慢,形成了鲜明对比。他的智慧,如同大海,表面平静,内里却蕴藏着无尽的能量与深度。他留下的五千言,简洁到了极致,也丰富到了极致,为后人留下了无限阐释的空间。

正是这样一个身影模糊而思想清晰的人物,以其独特的哲学,对中国文化产生了至为深远的影响。他的直接继承者庄子,将他的思想发扬光大,用汪洋恣肆的文字,将“逍遥游”的精神境界推向了极致,共同奠定了道家的基业。道家思想,后又与儒家思想相互激荡、互补,共同构成了中国士人精神世界的两极——“达则兼济天下,穷则独善其身”,其中“独善其身”的底蕴,多半来自道家提供的心灵栖息地。

在政治上,道家“无为而治”的理念,在汉初演变为“黄老之术”,与民休息的政策带来了“文景之治”的繁荣。它的智慧,也成为历代明君贤相治国理政的重要参考。在宗教层面,道家思想被东汉末年兴起的道教吸收奉为主要经典,老子也被尊为“太上老君”,走上了神坛,虽然这与他的本意或许相去甚远,却也可见其影响力之巨。

更重要的是,老子的思想已经深深渗透进中国人的文化心理和审美情趣之中。那种对自然的亲近,对淡泊、简约生活的向往,那种“以柔克刚”、“韬光养晦”的处世策略,那种“大巧若拙”、“大象无形”的审美境界,无不闪烁着道家智慧的光芒。在中国山水画的留白里,在园林建筑的曲径通幽处,在文人墨客的诗酒风流中,我们都能感受到那缕源自老子的飘逸灵气。

函谷关的紫气早已消散,青牛的蹄印也湮没在历史的尘土里。但老子那五千言,却如永不枯竭的泉眼,至今仍在滋润着无数寻求智慧的心灵。他的一生,是一部用行动写就的哲学著作,其要义便是:最高的成就,是功成而不居;最深的智慧,是明了自然的法则并与之协同;最终极的归宿,是回归那生生不息、默然运行的大道。他让我们相信,在这喧嚣扰攘的人世之外,还有一片宁静致远的天地,那是精神的故乡,是“道”的所在。当我们在这纷繁的现代生活中感到疲惫时,不妨读一读《道德经》,听一听那位两千多年前的智者,用他古老而常新的声音,告诉我们何为“道法自然”,何为“复归于朴”。

网址:老子和他的道德经 https://www.alqsh.com/news/view/233017

相关内容

老子和他的道德经刘先银经典点说:逻辑分析老子道德经版本,情,迷茫也。静,觉悟也。归根曰静

老子《道德经》为何不把大道的真相直接告诉世人?

《道德经》汉英对照 安伦教授

走向世界的老子思想

考古证明:我们所读的《道德经》,第一句话就读错了

《帛书道德经:全本全注全译》,让你读懂千古奇书的智慧密码

你知道老子西出函谷关后,去了哪里?去做什么?

2024安徽涡阳老子庙会暨首届民俗文化节启幕

得道的老子也会发牢骚