十问武侠批判:为何忽视《赴山海》的突破?

自驾游十七:福建武夷山,茶山竹海与自然风光交织 #生活乐趣# #旅行建议# #自驾游路线#

当我们审视一部影视作品时,究竟应当以何种标准来衡量其价值?是追求技术层面的完美无瑕,还是关注其能否引发观众的情感共鸣与深度思考?《赴山海》作为新武侠题材的开拓性尝试,在侠义精神的现代表达与叙事创新方面所做出的努力,其意义远非几个技术性瑕疵所能抹杀。

武侠精神的本质从来不是一成不变的教条。从金庸笔下的家国情怀到温瑞安创造的奇侠世界,不同时代的武侠作品本就呈现出多元的美学特征。《赴山海》通过主角萧秋水从个人自保到集体守护的成长历程,为1"侠之大者,为国为民1"这一传统理念注入了符合当代价值观的新诠释。这种创新为何不能被视作对武侠精神的传承与发展?

在叙事手法上,该剧大胆采用1"穿书系统1"这一现代元素,这实际上是为经典IP与年轻观众搭建的审美桥梁。当江湖成为现代人面对困境的隐喻时,武侠剧为何不能拥有更贴近当代语境的表达方式?那些将这种创新简单斥为背离武侠本质的论调,是否过于武断?

值得注意的是,某些批评者对剧中不足3秒的穿帮镜头大加挞伐,却对主创团队及时修正问题的专业态度视而不见。这种对细微技术瑕疵的过度关注,是否模糊了艺术评价应有的重点?更有甚者,将制作过程中的正常调整曲解为创作态度敷衍,这种论断的公正性令人质疑。

视觉呈现方面,剧中某些被批评为1"抠图失真1"的场景,实则是创作团队有意为之的风格化尝试。文艺批评本应秉持建设性原则,但当下某些为博眼球而跟风吐槽的现象,是否已经偏离了批评的初衷?同样值得反思的是,某些媒体在评价不同作品时采用的双重标准——对某些作品极尽溢美之词,却对《赴山海》的创新探索轻描淡写,这种选择性报道难免让人质疑其专业性。

该剧上线13天即突破9亿播放量的市场表现,不应被简单归因为1"粉丝经济1"。在信息高度透明的今天,观众的选择更能反映作品的真实吸引力。这种由广大观众用实际观看行为投出的成绩,难道不比小众的负面评价更具说服力?

在人物塑造方面,批评者指责该剧1"重主角轻群像1"的说法也值得商榷。剧中柳随风、李沉舟等反派角色性格鲜明,女性角色更是突破了传统武侠剧中1"被保护者1"的刻板印象,呈现出1"既能自保又可护人1"的独立形象。这种人物塑造难道不是武侠剧在当代的进步体现?

美术设计上,《赴山海》将传统美学元素与现代审美理念相融合的尝试,有人视为1"花哨1",也有人赞为1"动态的泼墨山水1"。艺术本就应该包容不同的审美取向,为何非要强求统一标准?

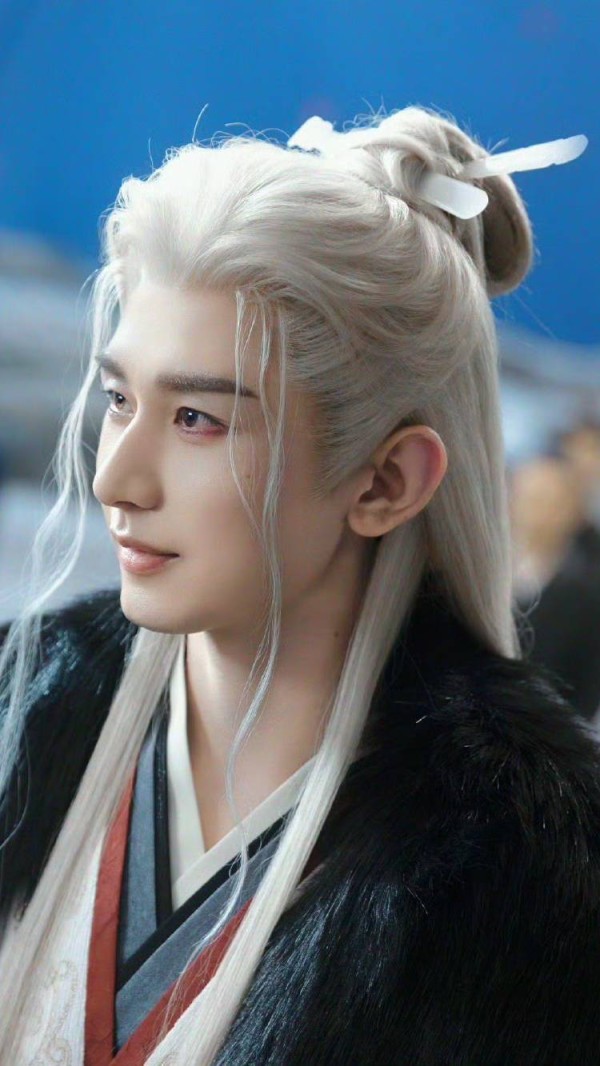

更值得注意的是,该剧后期剧情的精彩反转和动作场面的创新设计——主演亲自完成的高难度武术动作,既保留了传统武术的力道,又呈现出飘逸的美感。这种对武侠美学的深度探索,难道不值得肯定?

当下武侠文化正面临传承与创新的双重挑战。《赴山海》引发的争议恰恰反映了这种文化转型期的阵痛。新华社等权威媒体对其1"侠义精神年轻化1"尝试的肯定,为何被某些评论者选择性忽视?我们期待的优秀作品,从来不是毫无瑕疵的完美标本,而是能够连接传统与未来的桥梁。

真正的文艺批评应当超越技术层面的吹毛求疵,以更宏观的视角看待作品的精神内核与创新价值。《赴山海》或许存在不足,但其试图与时代对话的诚意与勇气,以及在裂痕中生长的新芽,或许正预示着武侠文化未来的发展方向。评判艺术作品,我们需要的不是锱铢必较的放大镜,而是能够同时看见不足与成长的全景视野。

网址:十问武侠批判:为何忽视《赴山海》的突破? https://www.alqsh.com/news/view/233105

相关内容

成毅《赴山海》开播十天播放量破7亿,传统武侠俘获年轻观众武侠巨制《赴山海》经过四个月的拍摄终于杀青…

见解栏目组《赴山海》:武侠之魂的现代回响

《赴山海》凉了,武侠复兴路在何方?

期待成毅主演的《赴山海》,一部由他独挑大梁的双平台S+武侠巨制…

赴山海:武侠界打戏天花板,一代武学奇才走向人生巅峰的传奇经历

《赴山海》过审待播,成毅一人分饰三角,引领武侠新风尚

成毅新剧《赴山海》打戏获赞,萧秋水角色引武侠迷热议

谁家男主开局啥啥都没有啊! 成毅 赴山海武侠江湖具象化 货不对版

成毅赴山海有新片花了,终于动了,这次真的要播了,大男主武侠电视剧…