《把文学理解为一种动词》出版 见证一位记者“与25位作家对话”

阅读是一种深度对话,与作者、与生活 #生活乐趣# #生活体验# #读书生活感悟# #文化生活探索#

封面新闻记者 吴德玉

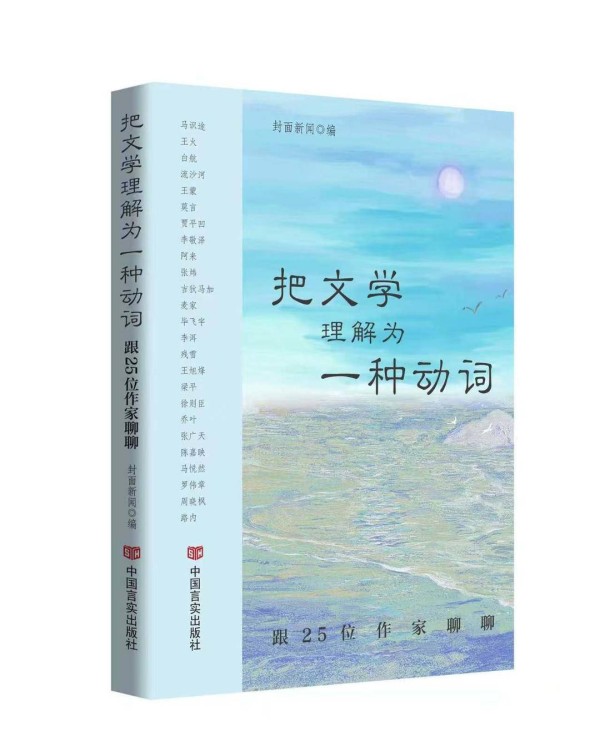

近日,《把文学理解为一种动词——跟25位作家聊聊》一书由中国言实出版社正式出版。该书由封面新闻团队策划编撰,收录了封面新闻-华西都市报特级首席记者、抖音“张杰读书笔记”主理人张杰从业15年来,与25位重要作家的深度对话。访谈跨越代际与风格,从百岁传奇马识途到诺奖得主莫言,从贾平凹、阿来等茅奖作家到残雪、李敬泽、陈嘉映等思想者与创作者,构成一幅中国当代文学的精神漫游地图。

《把文学里理解为一种动词》图书封面

50篇专访与特写,带读者走进作家的精神现场

本书之所以命名为“把文学理解为一种动词”,因书中不仅呈现了作家们的创作观念与人生故事,更捕捉到文学作为“动词”的生动状态——它始终在生成、在行动、在与时代共振。著名文学评论家李敬泽在序言中进一步阐释了这一理念,赋予全书以哲学底色与思想张力。

全书共收录对25位作家的50篇专访与特写,每篇皆以流畅而深刻的行文,引导读者走进作家的精神现场。作者张杰毕业于华东师范大学西方哲学专业,拥有深厚的理论素养与敏锐的提问能力。其访谈既有哲学的深邃,又不失文学的感性,在《诗刊》《星星》等文学期刊发表诗作的经历,也让她更能理解创作背后的心灵世界。

李敬泽先生在序言中说,“在这本书里,我们看到行进的文化现场中各种各样的观点、思绪、声音。由此,这本书成了我们认识这个时代的文学与文化的一条重要路径。山阴道上,目不暇接,这一路上的风景是张杰指给我们的,她是一个对这个时代文学与文化充满热情、充满好奇心的提问者,提问是多么美好的事,一个好的提问者有敏感、锋利、辽阔的心。”

在每一场对话里聆听,作家将生活酿制成艺术

“文学不是静止的标本,而是持续发生的行动。”正如书名所示,张杰试图通过这一系列对话,呈现文学如何在时间中展开自身,如何与生命互文、与时代共振。从马识途的“尽心尽力”,到莫言面对AI的“求新求变”;从残雪对哲学境界的追求,到徐则臣对故事源头的回溯——每一场对话,都是一次对文学本质的靠近。 在杭州采访王蒙,在成都采访阿来,在北京采访徐则臣……在香港加多利山上一片闹中取静的住宅区, 采访张爱玲文学遗产执行人宋以朗——每一次交流,都是与文化大家的心灵碰撞。

这些接受张杰采访的作家,人生境遇不同,性格各异,艺术风格也各有千秋。但他们都有一颗将生活酿制成艺术的心,值得聆听。

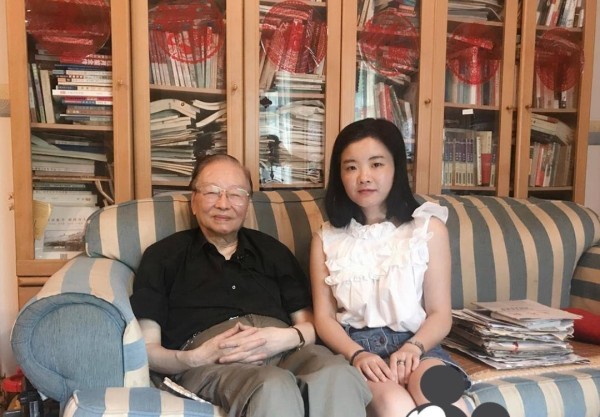

2018年张杰采访马识途

2024年1月张杰采访马识途(摄影:吴德玉)

文坛传奇马识途,因《夜谭十记》备受赞誉,但他却说“我有的只是终身遗憾”;文坛“高龄少年”王蒙说,自己写出来的一切都是“给这个世界留下的情书”;莫言说自己对技术持开放心态,同时也保持清醒,“面对AI,我要求新求变”;“文学申辩士”李敬泽说,他把文学理解为动词,并深信文学的生命力,“不怎么担心文学的命运。”阿来在《尘埃落定》等作品中表现出知识和诗意的双重能量,他是如何在“词语的海洋中捕捉灵光?”;王火在写出《战争与人》背后有着怎样的传奇人生?诗歌圈公认的星星诗刊元老级人物、诗人白航说,“三颗星深深引导给过我,青春、爱情、诗歌”;诗人、学者流沙河分享他如何埋首做汉语古文字研究,从中获得巨大的精神营养;一直在先锋文学上狂奔几十年的残雪认为,最好的文学一定要有哲学的境界;张炜在分享自己心得时说:“尽可能不去浪费光阴,努力坚持诚实和干净地工作。”吉狄马加说,“诗人不是职业,不能出卖语言的珍珠糊口。永远要为你的内心和灵魂写作。”“华语谍战文学之父”麦家通过写作与成长痛苦和解,疗愈童年的自己。

2018年张杰采访王火

2024年张杰采访王蒙(摄影:吴德玉)

在动词的时态中,文学永远正在进行

随着媒介更迭,作家访谈也迎来形式革新。记者张杰在华西都市报、封面新闻客户端上继续深耕深度访谈的同时,也在自媒体领域开拓新阵地。2025年4月,抖音、视频号“张杰读书笔记”与网友见面,专注打造“经典阅读轻量化”短视频,破解当代人阅读焦虑,为专业和大众之间搭建更便利、更高效的知识、智慧桥梁。

小说高手毕飞宇说:“文学拒绝麻木,拒绝无情,可它绝不自作多情。”李洱说,长篇小说在试图与信息“碎片化”对抗;梁平说他“用诗歌与这个世界达成和解”;“手持故事的磁铁走进生活”的徐则臣说,“文学这个活儿,我们还得好好干”;乔叶说,文学的神奇在于理解他人也拓宽自己,读长篇小说能让阅读者无形中获得“精神的钙”;哲学家陈嘉映说,我们需要收拢注意力的“心智技能”;罗伟章说,文学能帮助我们将心比心、推己及人,他建议读者,最好是找到自己的“酵母书”。

2018年张杰采访流沙河

2018年张杰采访白航(左1)

这是一本与时间奔跑的文学口述史,书中记录的25位作家,有些人如马识途、流沙河、白航等先生已离我们而去,但他们的思想与精神依然在文字中熠熠生辉,成为不可湮灭的文学火种。本书不仅是一本访谈录,更是一部流动的文学现场志。它属于所有仍然相信文学、需要文学的读者——在动词的时态中,文学永远正在进行。

网址:《把文学理解为一种动词》出版 见证一位记者“与25位作家对话” https://www.alqsh.com/news/view/233806

相关内容

《倾谈录:深度对话鲁奖作家》,让作家开金口讲文学课“文学与年轻人”:谈谈青年作家写作

京津冀与长三角文学对话,以文学的方式促进南北文化“碰撞与融合”

2024《当代》文学颁奖盛典举办 王蒙获颁“年度致敬作家”

文学演讲也是一种文学创作

“写作是一种对话:李洱《超低空飞行:同时代人的写作》新书分享会”在京举办

许民彤:文学选秀是一种文学浮躁

推动“北京文学走向世界” 2025年“北京作家日”开幕

作家废斯人入选2025“文学新势力”十大青年作家 新作《抵达森林中央》由我社出版

著名出版人、作家龚曙光重返文学现场,《样范》生动呈现当代文坛名家群像