两位茅奖作家同台对谈,徐则臣、刘亮程聊文学创作的真与假|天府书展

探索不同文学流派对创作的影响 #生活乐趣# #阅读乐趣# #文学创作指导#

10月18日下午,“故事的边境,或边境的故事——徐则臣《域外故事集》分享会”在2025天府书展举行。徐则臣与刘亮程两位茅奖作家,围绕《域外故事集》对谈,探讨文学的边界与想象的自由。

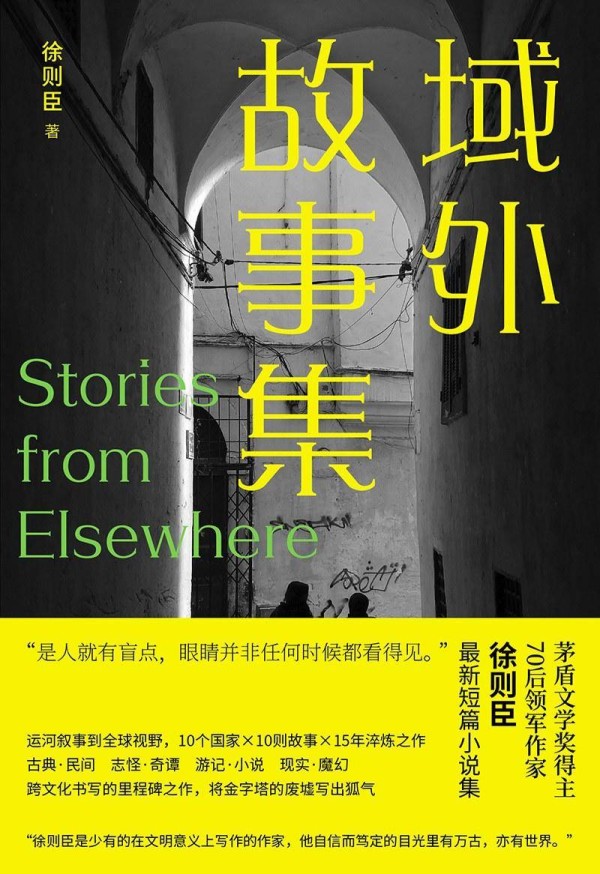

可以说,《域外故事集》是徐则臣的一场漫长的文学远征。这部新作历时十五年完成,十篇域外题材小说,汇聚美国、智利、白俄罗斯、德国、乌拉圭等地的人情风土与奇谭故事。徐则臣回忆,早在2010年,他便写下《古斯特城堡》《去波恩》两则短篇,后因《耶路撒冷》《北上》等长篇创作而暂时搁置。直到2020年居家时期,他才重拾这条线索,完成了这部“延宕十五年”的创作。

刘亮程(左),徐则臣(中)

作为深深扎根于中国的70后作家,徐则臣开始在《域外故事集》中让笔下人物“到世界去”。他曾在德国、白俄罗斯、智利、美国等二十多个国家驻留,积累了丰富的跨文化体验。《域外故事集》里,在瓦尔帕莱索,三个吉卜赛女人用塔罗牌预言了抛锚的汽车;在奇琴伊察,寻找玛雅面具的旅程揭开了家族跨越百年的失踪之谜;《去波恩》的火车情缘,《中央公园的斯宾诺莎》的中年危机,《瓦尔帕莱索》的浪漫邂逅……故事奇妙又魔幻,曾让作家阿来在与徐则臣对谈的时候忍不住问:“有些地方我也去过,为什么这些奇遇我就没有遇到?”

实际上,这本初读很像“游记”的作品,是徐则臣基于现实的虚构小说。徐则臣解释,虽然书中的故事都是以“作家”的第一人称为叙事线索,且有相当一部分现实生活经历,但实则是在纪实的基础上做出想象与虚构。

他透露,《域外故事集》借用了许多《聊斋志异》的写作手法,以魔幻现实笔法将孤独、身份、乡愁与追求的主题融汇在一起,“我希望能够把中国传统小说叙事里的精华,尝试转化到现代小说中,这也是为什么有读者会觉得有超出现实逻辑的部分。”

关于故事里的“真真假假”,刘亮程却笑言,即便徐则臣解释之后,自己仍然认为所有故事都是真的:“作家一旦用文学处理现实故事,他的文本中便不再存在‘假’。”刘亮程分享,自己刚读这本书时也以为是一部自传体的散文集,是徐则臣在言说周游列国的经历,“读着读着就发现不是,它是从生活中生长出的东西,是作家将生活中的一小部分和他创作的一大部分在文本中相遇,成为浑然一体的文学世界。”

在这本书里,发生在国外的故事中,许多角色都是中国人。徐则臣说,这是因为他一直想知道,在不同的文化背景下,人们是如何在不同的语境中出现碰撞和融合:“在全球化的时代,我们应该如何认识人与人之间的差异性?我希望通过书中的故事来梳理这类问题。”

于是在《古斯特城堡》里,中国人破解了美国鬼宅谜团;《去波恩》揭示了语言相通背后的文化错位,混血女孩流利的汉语无法弥合其与中国男友的价值观鸿沟;《玛雅人面具》则以“眼睛”的意象连接起墨西哥工匠与中国家族的悲欢。徐则臣表示:“我想做的是另外一种,那就是对话,不同人的对话,不同文化的对话,在对话中更好地发现自己,也更好地尊重对方。”

网址:两位茅奖作家同台对谈,徐则臣、刘亮程聊文学创作的真与假|天府书展 https://www.alqsh.com/news/view/237184

相关内容

两大茅奖作家会谈些什么?刘亮程将携新作《长命》入川对话阿来《北上》剧集热播背后:作家徐则臣与《川流中国:开天河》的故事

阿来盛赞徐则臣:实证当下中国文学依然在开拓

茅奖作家同台亮相对话青年作家:不管贫穷或富有,我们都一直在写作

融“京腔京韵,海风海雨”为一堂 徐则臣、姚鄂梅共话阅读与文学

故事沟通世界,徐则臣对话30国汉学家

茅盾文学奖获得者徐则臣:大运河蕴藏着我们民族的发展史

徐则臣:为什么《北上》?

茅奖作家徐贵祥新作《老街书楼》在京首发

徐则臣新作《域外故事集》:与世界的对话中更好地发现自己