钱报读书会 | 故事从西湖开始,王尧带着《桃花坞》来寻根

西湖的苏堤春晓,春天时满树桃花盛开 #生活知识# #旅行生活# #景点推荐#

潮新闻客户端 记者 孙雯 方涛 通讯员 黄紫萱

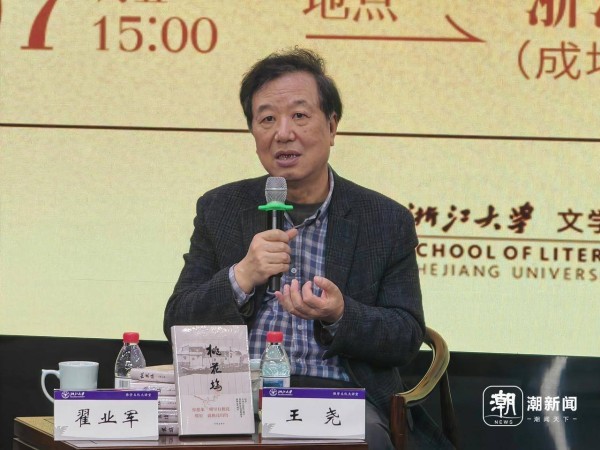

“我今天是以方后乐的身份到杭州来寻根的。”携带新书《桃花坞》走进浙江大学,苏州大学人文高等研究院院长、作家王尧觉得,从某种意义上来说,这是向他书中的主人公方后乐的故乡致意。

因为,这部小说里有很大的篇幅写到杭州——“整个《桃花坞》的思想脉络,故事情节,人物关系都是从杭州写起的,写到西湖、写到浙江一师(杭高前身),而且这一段的故事基本上决定了后来的走向。”

钱报读书会现场

2025年11月7日,作为浙江大学惟学文化大讲堂第七讲的“人人心中都有一座桃花坞——王尧、陈晓明、麦家走进浙大谈《桃花坞》”在紫金港校区举行,同时,它也是钱报读书会的重磅活动。

几乎满座的演播厅,证实着这个嘉宾阵容的号召力。陈晓明是北京大学博雅讲席教授、中央文史馆馆员,麦家是中国作家协会副主席、茅盾文学奖获得者,而活动的主持人是浙江大学文学院翟业军教授。

大的历史与小的细节

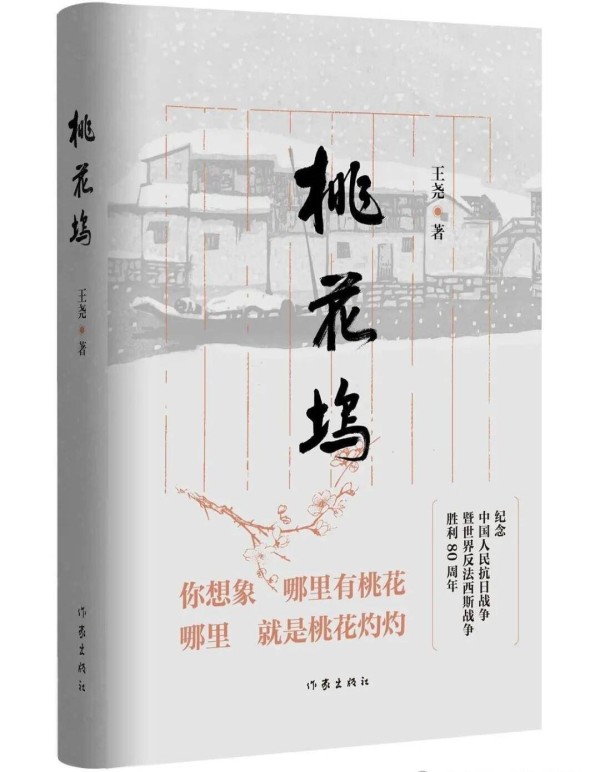

“桃花坞”是苏州城里一个实实在在的地名,王尧以虚构之笔,塑造出扎根于桃花坞的知识分子群体,他们于此聚拢、生长、暂别、回归、离散……以抗日战争为背景,在主人公的追溯和前行中,拉长了时间线,从而使《桃花坞》“是一部以方家三代人为代表的中国现代知识分子精神成长史,也是一部以桃花坞为样本的现代中国地域发展史”。

从首部小说《民谣》到新作《桃花坞》,翟业军认为王尧开启了完全虚构、超越个人经验之外的写作,挑战可想而知,他首先抛出了所有人都关注的问题——创作这部作品的缘起。

个人成长经历深刻影响了王尧的写作,《民谣》与个人生活经验密切相关。而到了《桃花坞》,王尧试图离开自己的经验世界。因为长期生活在苏州,他对杭州、上海等地亦十分熟悉;同时,近年的学术兴趣也促使他思考:若回到西南联大时期,自己能否在艰苦岁月中保持学术热忱?他想借《桃花坞》回到了自己熟悉的知识分子题材。

“桃花坞是苏州真实地名,桃花亦是中国文化中理想精神的象征。”在小说创作中,王尧需要处理大的历史和小的细节两个问题。“大的历史”是指小说将人物与重大历史事件相关联,如章太炎、朱自清、闻一多等人物在《桃花坞》中一一出场;“小的细节”,则将历史落于日常肌理,他特别强调苏州的地域特殊性,试图通过方家在桃花坞大街以及其他市民的生活,呈现层次丰富的社会结构。

写战争是否就一定要描述战火纷飞?《桃花坞》提供了一种角度。王尧说,“英雄是少数,大多数人是日常的众生”,为此他深入到由桃花坞延展开去的那些空间中,普通大众的衣食住行,还重点描写了年轻一代方后乐与黄青梅的生活与情感,但他们结局开放而充满不确定性。小说把最美好的品德赋予周惠之,她是方后乐的母亲,一位在战乱中展现坚韧与温情的女性,其形象融合了传统美德与新式教育,在动荡的时局中,她成为家庭的情感支柱,她的失踪,是小说美好而悲伤的留白。“小说中所有美好的人物都消失了,这形成了小说的悲剧性。”王尧强调,未完成是小说一种真实的状态。

用细碎的生活打开一段历史

宏大题材如何与日常生活结合,正是写作的难点。翟业军认为,几乎每一位优秀作家都不能回避这个问题,同为处理宏大题材高手的麦家更是感慨良多。

麦家说,王尧让他想到了萨拉马戈大器晚成的写作,而且,“写什么”固然重要,“如何写”更显功力。他认为王尧找到了一个独特的通道:没有正面进入历史,而是旁逸斜出,从小巷、街道、文人与年轻人懵懂的爱情中,打开了另一段历史。小说中不时涌出忧伤,其根源是日本的侵略,但叙述姿态却是迂回克制的。

“等待父母的那一刻,方后乐意识到他一生都可能是站在桃花桥上张望的少年。”《桃花坞》的这个开头,麦家认为一定是王尧经过千锤百炼而得。从1937年启篇,时间上既往前穿,又向后走。他特别赞叹王尧的“反技艺”写作,小说本不需事无巨细地“文章化”,但王尧敢于用连绵起伏的诗意、桃花灼灼的灿烂来“反小说”,这种“反技艺”若无才华支撑是不可能做到的。

翟业军注意到,《桃花坞》从人物姓名到文化趣味的呈现,皆可见文人雅好。那么,王尧自己如何看待雅俗之间的辩证关系。

雅与俗本是中国社会市井生活的不同层面,正是如此,王尧说,《桃花坞》既写方家的雅致生活,也写黄阿婆、秀姨等小市民阶层的俗常。

王尧

他现场分享了一个一细节:周惠之将耳环赠予黄青梅,青梅在出国前戴上与方后乐合影,“这样他就不是一个人回桃花坞了”,这些细节试图超越雅俗,回归生活的本真状态。

《桃花坞》里有一个“少年中国”

知识分子题材在中国现当代文学史上源远流长,比如关于西南联大的书写,就有华裔作家鹿桥的《未央歌》、宗璞的四卷本长篇小说《野葫芦引》。在中国现代知识分子书写史的庞大谱系中,翟业军将话题抛给嘉宾们——《桃花坞》出现的意义在哪里?

陈晓明认为,《桃花坞》在知识分子题材中独具特色,在于其聚焦“少年中国”的成长。“在知识分子系列当中,很多作品都把知识分子作为成熟的对象,而《桃花坞》有考虑‘少年中国’的问题。”小说从少年方后乐延伸至长辈方梅初等一代人在少年时的选择,写出江南知识分子在历史关口的分化。方后乐从江南到西南联大再到北上,知识分子在现代所面临的选择是中国的大事。“南渡之人,未有能北返者”,冯友兰在西南联大纪念碑文中曾总结中国历史上有三次南渡而未归,唯第四次成功北归,是文化的胜利。王尧笔下的方后乐不仅北归,更一路北上至哈尔滨选择革命道路。

《桃花坞》扎实地建构了江南文化地理,桃花坞、阊门大街皆实有其地,与历史紧密相连,在写实的基础上,写出知识分子文化抗日的坚韧姿态——方梅初坚守自己的价值准则,黄道一拒为日本人作画,方后乐走向革命……革命文化对江南知识分子的吸引,真实地展现出知识分子走上革命的多样性。

“把我写成他们,把他们写成我”

面对《桃花坞》,势必少不了探讨人们的心目中的“桃花坞”在哪里?

人人心中都有一座桃花坞。陈晓明以陶渊明《桃花源记》为引,指出陶渊明实际上是多面的——“少年戒欲,中年戒贪,老年戒得”,桃花坞象征着现代人对美好生活的向往、对精神洁净的持守。人在现代社会仍有一种超离现实的冲动,这是现代知识分子的一种自我约束。

王尧特别提到小说中的一句话:“你想象哪里有桃花,哪里就有桃花灼灼。”这句话由方后乐的祖父方黎子说出,实际上无论是小说中的桃花坞,还是现实中的桃花坞,已经没有传说(或史载)中那样桃花烂漫,这句话是小说对理想与现实的思考。

《桃花坞》 王尧 著 作家出版社

那么,如何走进桃花坞,或者如何在小说中靠近那些具体或者虚构的人物?

王尧说,当他作为批评家或学者,会用一种价值判断去评论、论述、裁定,甚至去推理这些人的精神世界。“但是在写小说的时候,我是把我自己视为和闻一多、朱自清、梅贻琦、鲁迅、张爱玲的同时代人,也视为和方后乐、黄青梅同时代的人,当我认为我跟他们同时代人的时候,我就把我写成他们,把他们写成我,这个时候我就设身处地的想象,如果我是朱自清,如果是方后乐,如果我是黄青梅,我可能会怎么样。”这种同频共振的想法,激励着王尧去了解那一代知识分子,“因为我知道他们崇高,也知道他们的卑微,知道他们的坚定,也知道他们的犹豫,所以带有同情心、设身处地的回到历史的场景当中来,我理解了他们的这样一种状态。”

网址:钱报读书会 | 故事从西湖开始,王尧带着《桃花坞》来寻根 https://www.alqsh.com/news/view/242092

相关内容

钱报读书会|怎样才算读懂西湖?文保专家带你“行走杭州山水间”王旭烽与她的“西湖十景”

鲁奖得主新书《桃花坞》首发式在苏州桃花坞举行

果然从桃花坞出来就亲如一家 桃花坞 徐志胜 看来从桃花坞出来后…

蔡琳儿子第一次来中国就到西湖

咱宝宝是有“仇”必报的!从开始到未来只为王俊凯

在桃花坞里发生的那些让人难忘的故事

2025省文华奖|从“脏乱差”到新地标:话剧《南京有个小西湖》讲述城市更新中的温情故事

7年180场活动,行知读书会守住阅读的温度

前方来报!@William威廉陈伟霆 @刘雅瑟 今天带着新剧来新浪做客啦!