琼·狄迪恩:多面人生中的真实与自我

个人生活心得:诚实面对自我,活出真实的自我 #生活乐趣# #生活分享# #生活哲学感悟# #个人生活心得#

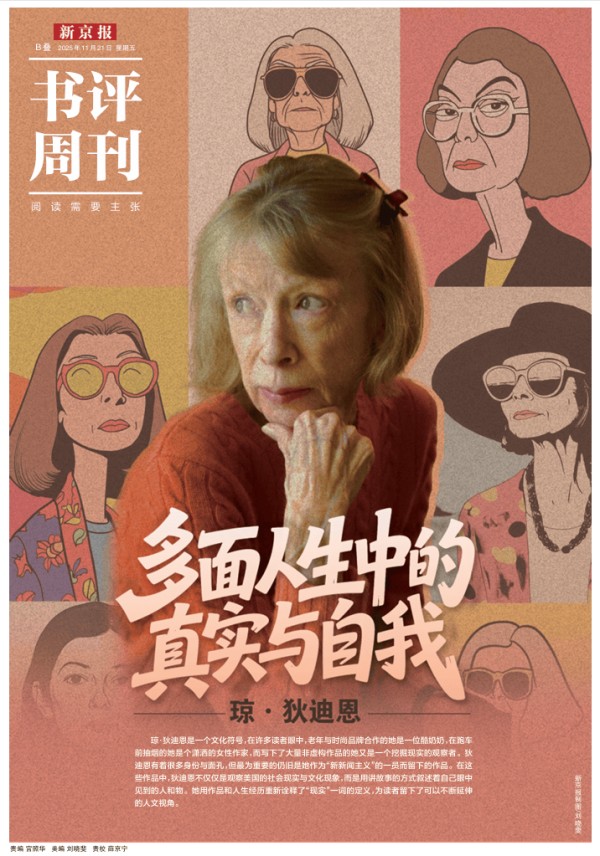

琼·狄迪恩是一个文化符号,在许多读者眼中,老年与时尚品牌合作的她是一位酷奶奶,在跑车前抽烟的她是个潇洒的女性作家,而写下了大量非虚构作品的她又是一个挖掘现实的观察者。狄迪恩有着很多身份与面孔,但最为重要的仍旧是她作为“新新闻主义”的一员而留下的作品。在这些作品中,狄迪恩不仅仅是观察美国的社会现实与文化现象,而是用讲故事的方式叙述着自己眼中见到的人和物。她用作品和人生经历重新诠释了“现实”一词的定义,为读者留下了可以不断延伸的人文视角。

琼·狄迪恩的人生充满魅力,同时也非常神秘。这位作家长期极少透露私人生活相关的内容,只在后期的部分纪录片与采访中,才让观众与读者看到她个人生活的冰山一角。由于琼·狄迪恩极具个人魅力的形象,这些年来,人们不断从传记、新资料和新采访中挖掘着狄迪恩的人生。其中,2024年的一本传记和2025年出版的狄迪恩私密笔记更是披露了大量前所未知的内容,这些让狄迪恩的人生显得更加复杂。

本文内容出自新京报·书评周刊11月21日专题《多面人生中的真实与自我》B04-05版。

B01「主题」多面人生中的真实与自我

B02-B03「主题」琼·狄迪恩:疏离的意义

B04-B05「主题」琼·狄迪恩:形象与秘密

B06「主题」如何“看见”当下:琼·狄迪恩与她的“非虚构”写作

B07「文学」《我播种黄金》真正有深度的是善

B08「中文学术文摘」新文科与青年研究 文摘两则

撰文丨宫子

技艺与练习

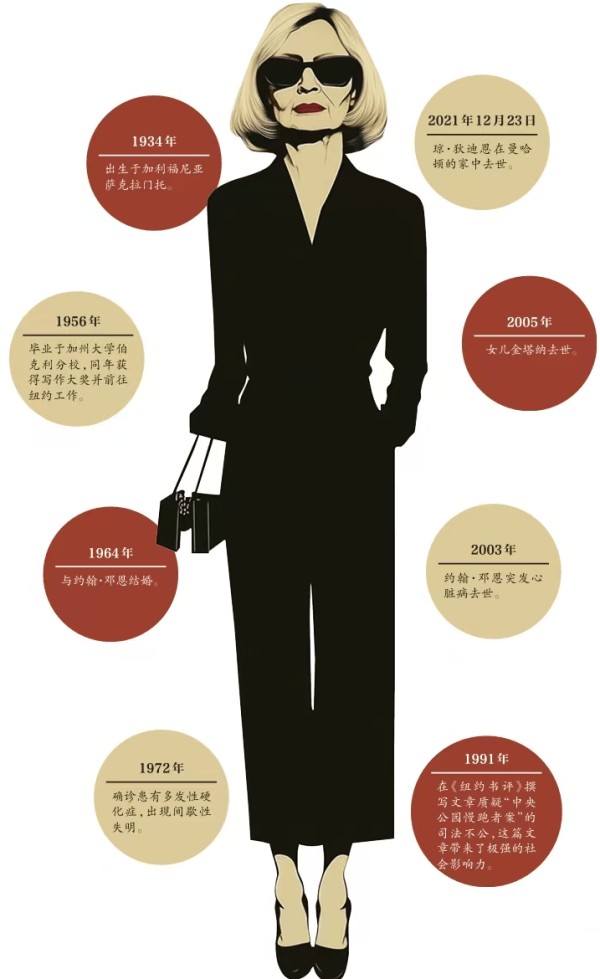

1934年12月5日,琼·狄迪恩出生于美国加利福尼亚州的萨克拉门托。她一生中的大部分时间都在这里度过。在加州,狄迪恩在河流中学会了游泳,在河堤上学会了开车,更重要的是她在这里找到了写作的主题与社会探索的核心,对她来说,“加州在某种意义上依然是一个无法穿透的、令人疲惫的谜团”,“我们为它担忧,纠正它、改变它,试图定义我们与它的关系,以及它与这个国家其他地区的关系,却总是失败”。加利福尼亚州具有独特的混合着荒野与闭塞的气质,这让狄迪恩从小便在加州的荒野中诞生了向外界探索的欲望。当她在外地就读时,她会选择搭乘路线并不方便的远航列车回家,只是因为那列穿越山脉、远道而来的火车身上散发着远方的魅力。

从5岁开始,琼·狄迪恩便养成了写东西的喜好,但她并不是从那时起便意识到自己未来想成为一名作家,而仅仅是喜欢在文字中形成对世界的描述与观察。用她自己的话来说就是单纯的喜爱阅读,却又十分害羞,因此相比于说话,在纸上书写文字总是让她感到能够更好地表达自我。在正式从事文字工作前,狄迪恩在写作方面做了大量的练习,她非常喜欢美国作家欧内斯特·海明威那种克制、简短而冷静的文风,在十几岁时,狄迪恩会将海明威的作品一句一句地抄下来,在抄写的过程中寻找海明威的文字感觉。

1956年,大学毕业的琼·狄迪恩前往纽约。她在这一年依靠一篇描写旧金山建筑工程师威廉·伍斯特的文章而赢得《Vogue》杂志的巴黎文学奖写作比赛。该奖项的获得者拥有两个选择,或者在杂志社的赞助下前往巴黎旅游,或者进入杂志社实习。狄迪恩选择了后者,而这份工作也帮助狄迪恩再次精进了自己的语言风格。作为一份时尚杂志,《Vogue》的广告文案要求尽可能简短并吸引人。狄迪恩的工作便是将几百字的文案删减到50字以内,“在一段八行以内的文案中,每一个词语甚至字母都至关重要”。这段工作经历让狄迪恩掌握了使用最简短的词语直击中心的写作技巧。

琼·狄迪恩。

这期间,琼·狄迪恩开始创作一部与加州相关的小说《河流奔涌》。这本小说最初非常简单,仅有150页,狄迪恩先后向12家出版社投稿都被拒绝。最终第13家出版社选择买下狄迪恩的这部作品并支付了1000美元,有了这笔钱后,狄迪恩得以暂时从杂志的工作中抽身而出,在两个月的时间里完成了作品的剩余部分。狄迪恩在后来的采访中也表示,没有了经济压力之后,小说的后半部分明显要比前半部分好太多。而狄迪恩也凭借这部小说结束了自己的杂志工作,她从纽约返回加州,正式成为一名非虚构作家。

爱情与婚姻

《河流奔涌》最终被第13家出版社接受的故事或许并没有那么简单,2024年,由美国作家莉莉·阿诺丽克所写的传记《狄迪恩与巴比茨》揭示了小说出版背后的爱情纠葛——这部去年年底出版的新书是一本相当糟糕的传记,国外的文学评论一致给出了差评,作者阿诺丽克在书中灌输了太多自我的臆想以贬低琼·狄迪恩,而且对很多微小的记录作出了极为武断的判断,但由于涉及了很多之前未曾出现的材料以及对当事人的采访,这本传记在资料方面依旧提供了很多价值。

这本传记提到了琼·狄迪恩在纽约工作期间正与另一位评论界的明星人物诺埃尔·帕门特尔处于恋爱关系,在狄迪恩第12次被出版社拒绝后,帕门特尔动用了自己的人脉,将狄迪恩的作品转交给自己相识的出版社编辑,这个编辑再转交给自己的熟人,最后在帕门特尔的说情下,一家出版社才买下了狄迪恩的作品。这段经历来自于2022年阿诺丽克对帕门特尔本人的采访,但在2000年琼·狄迪恩参加的媒体采访中,她本人坚决否认了这一点,并声称当年是自己主动向帕门特尔提出了分手。不过根据当年其他亲历者的表述,纽约时期的琼·狄迪恩所经历的生活明显要更加复杂。

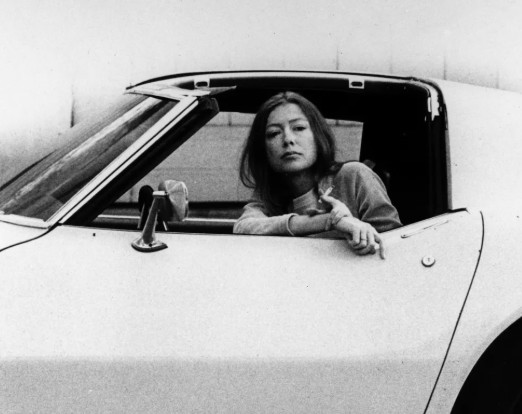

在抵达纽约工作之前,琼·狄迪恩在加州有一个名叫鲍勃·韦德纳的男友。他们在高中毕业时相识并交往了五年,在狄迪恩前往纽约工作之后,她依旧会时常回家里探望亲人,顺便也与韦德纳见面。但同时,狄迪恩也迷恋上了那位在纽约媒体界风头正盛的男人帕门特尔,与韦德纳相比,帕门特尔无疑更具学识与个人魅力。在一次回到加州的见面中,狄迪恩向韦德纳讲述了自己与帕门特尔之间的亲密关系。根据韦德纳本人所说,当时琼·狄迪恩站在车旁说着那些令他眩晕的事情,她向韦德纳讲述着自己与帕门特尔的性经历,而韦德纳和狄迪恩之间从未发生过这种关系。这是两人的最后一次联系,也宣告着第一段恋情的破裂。

然而狄迪恩与帕门特尔之间的恋情也并不顺利,或者说,大多数时候他们相处得很愉快,唯独到了两个人需要决定未来的时候,狄迪恩与帕门特尔的态度却截然不同。狄迪恩非常渴望结婚并生下孩子,但帕门特尔——他之前有过一次失败的家庭经历,所以对此做出了恐惧的反应。他不止一次告诉狄迪恩,他们两个人永远不会结婚,我们无从得知之前这些对话所发生的具体场景,但狄迪恩最后一次以非常严肃的态度询问帕门特尔这件事时,帕门特尔也终于用严肃的态度进行了回答。他告诉狄迪恩自己完全没有建立一家三口生活的想法,同时也向狄迪恩提出了分手。

琼·狄迪恩。

诡异的是,在提出分手的同时,帕门特尔还向狄迪恩推荐了另一个人选——约翰·格雷戈里·邓恩。“你应该嫁给这个人”,帕门特尔说道。约翰·邓恩此时正在《时代》杂志担任专职撰稿人,是帕门特尔的朋友,他毕业于常春藤学校,出身名门。帕门特尔认为邓恩要比自己更加适合狄迪恩。两年之后,狄迪恩与邓恩结婚,他们的婚姻一直持续到那本经典作品《奇想之年》所描述的场景。在这本书中,狄迪恩为读者留下了她与丈夫之间不可分割的亲密情感,在“奇想”的叙述逻辑下让人体会到了爱人逝去后所产生的悲痛之情,但同时她在其他作品中也会写下“从更广义的角度来看,我们结婚的人和我们爱的人之间,似乎存在着一道深不见底的鸿沟”这样的话语。资料只能告知我们当年所发生的事件,而至于事情的本来面目、当时的心路历程,或许只有当事人本人才知晓。

新笔记的出现

但是很多时候,当更多的资料被揭晓后,人们所看到的往往是自己很不喜欢看到的结果。2025年,关于琼·狄迪恩的新资料《致约翰的信》在美国出版。书中的笔记来自于琼·狄迪恩接受心理医生治疗时的谈话,在琼·狄迪恩去世后,人们在她书桌旁的一个小箱子里发现了这些凌乱的笔记,经过出版商的整理,它们最终在今年出版。随后,书中的内容令琼·狄迪恩的读者大跌眼镜。

书中的笔记最早从1999年开始,截至2002年结束。在与心理医生麦金农的谈话中,琼·狄迪恩诉说了许多极为私密的想法。这些笔记首先证明了琼·狄迪恩绝非一位称职的母亲——尽管在笔记披露之前,狄迪恩也并未被视为一位完美的母亲,但新资料让她显得十分糟糕。1966年,琼·狄迪恩和丈夫邓恩在洛杉矶收养了一个女孩,取名为金塔纳。2003年,在丈夫邓恩去世后一周,金塔纳也身患疾病被送入医院,康复的她又在机场不慎遇到头部撞击的意外,脑部手术和康复治疗都未能挽救金塔纳的生命,两年后,这位养女也离开了琼·狄迪恩。狄迪恩因此书写了非虚构作品《蓝夜》,记录她对女儿的回忆。在国内翻译出版后,其哀悼性的文字也让许多读者为之动情。然而在笔记所披露的现实中,女儿金塔纳与狄迪恩夫妇的关系非常糟糕。在《蓝夜》中,狄迪恩只是稍微提及了一点金塔纳的酗酒状况,但这份笔记则显示金塔纳的酗酒非常严重,而狄迪恩在之前的所有作品中都隐藏了这一点。

笔记中有一点可以确认,那就是狄迪恩确实相当在乎金塔纳,以至于到了形成束缚的地步,这一点与公众所知的狄迪恩形象相去甚远。在接受焦虑症治疗时,医师麦金农给狄迪恩的建议是让她对女儿放手,他说金塔纳已经不是一个几岁的小姑娘而是一个成年人,但狄迪恩则表示自己非常恐惧女儿离开自己——她甚至多次使用了“掌控”这个词语,她非常害怕事情脱离自己的控制。但她与女儿的相处方式又让医生感到不可理解,例如狄迪恩讲述了她在金塔纳7岁的时候在晚上抱着她在卧室看恐怖电影的经历,她说这是因为自己不知道该如何哄她睡觉,随后狄迪恩便陷入了自己是个不称职母亲的焦虑自责中。

同时,这些笔记也摧毁了约翰·邓恩的形象。在过去的作品中,约翰·邓恩称不上是个完美丈夫,但总体来看并没有太大缺陷。但在和医生的谈话中,狄迪恩披露了很多家庭内部的负面事件,证明约翰·邓恩的性格绝不仅仅是有点急躁,他极可能具有暴力倾向。

这份笔记还披露了更多家庭私密,包括一则与约翰·邓恩的表姐被谋杀相关的案件(狄迪恩夫妇为了保护金塔纳而把她带到巴黎,拒绝让她出庭作证;这不仅让长期崇拜那位表姐的金塔纳感到愧疚压抑,也让邓恩的哥哥与狄迪恩一家断绝了联系),以及狄迪恩夫妇对名声和金钱的在意程度等等。由于这本笔记尚未被翻译成中文出版,因此确切的细节我们还不得而知。

但在今年,这本书已经招致了铺天盖地的批评。人们批评这本书的原因并不是出版商出于利益目的而出版了狄迪恩的个人隐私,摧毁了她的形象,而是人们开始反思公众对名人生活的窥探欲望是否应该存在界限。任何人的生活都会有糟糕且阴暗的一面,而一份与心理医师的谈话无疑是这些私密阴暗面的集中体现。狄迪恩生前对自己的抑郁症和混乱的家庭状况从未提及,而这份笔记则将这部分公之于众。这是琼·狄迪恩人生的一部分,但就读者的文字阅读而言,这些狄迪恩从未打算公布的东西又并不属于琼·狄迪恩。

一些碎片

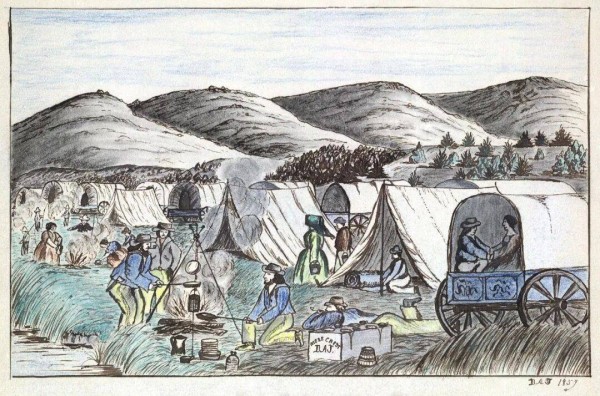

西部移民史

唐纳-里德大队是美国早期移民时代的一个惨痛历史。1846年,一批由美国家庭组建的移民篷车队从美国东部出发,前往西部加利福尼亚州移民。根据一位早期移民所写的移民指南,移民队选择了指南中提供的一条近路。然而这条近路需要穿越山脉与沙漠,地形的崎岖程度远远超出想象,再加上雨水导致的道路泥泞完全不适合马车行驶,最终导致当年冬天,这批移民队被困在了美国内华达州的严寒山谷中。彼时加利福尼亚州正在进行美墨战争,搜救队缺乏人力。最终当唐纳-里德大队被救出时,出发的87人仅剩下48人存活。在被困期间,甚至出现了由于饥饿导致的食人充饥现象。(大部分为伤寒病死者的尸体,但另有两个原住民向导被谋杀食用)

唐纳-里德大队。

琼·狄迪恩的曾曾曾外祖母南希·哈丁·康沃尔便是唐纳-里德大队中的一员——不过根据记录显示,她在发生食人事件之前便独自离开了队伍,选择转道俄勒冈州前往加利福尼亚。这段经历对琼·狄迪恩的非虚构写作有着很深远的影响。在狄迪恩的大量作品中,都出现了关于加州历史、加州文化以及西部拓荒精神的相关主题。在非虚构作品《我的来处》中,狄迪恩也提及了这段家族历史。“对于伊丽莎白·斯科特·哈丁(狄迪恩的曾曾曾曾曾祖母)的其他事迹,我一无所知,但我手里握有她的玉米面包和印度调味酱秘方:1846年,她的孙女把这些秘方带到了西部,她跟着唐纳-里德大队,一路走到洪堡洼地,这才转而向北,前往俄勒冈”。

烹饪

烹饪是琼·狄迪恩生活中的重要组成部分。在2017年的纪录片中,狄迪恩让公众们看到了自己日常生活的另一面——而在此前,她很少提及私人生活。这部纪录片由狄迪恩的侄子格里芬·邓肯拍摄,观众只要为该纪录片众筹50美元以上,便能获得一份狄迪恩的私人食谱。这份食谱里包含了大量狄迪恩的私人菜单以及从杂志、报纸上剪贴的菜谱,而狄迪恩本人也非常喜欢在厨房里烹饪。她不仅享受着烹饪带来的乐趣,还时常反思烹饪中所暗含的特权意味——例如某些食物可能只有特定阶层的人才有充裕的时间和金钱去制作。

纪录片中在厨房忙碌的狄迪恩。

狄迪恩非常乐意在晚宴中为亲友制作食物。她曾经为另一位作家帕蒂·史密斯制作鸡肉杂烩配烤黄椒和法式长棍面包,同时她还掌握着一份“巨型”食谱,即能供40人食用的欧芹沙拉。但这个食谱的配额一直随着时间而递减,随着身边亲人的渐渐离去,这份沙拉的制作量从40人份变成了12人份,再到之后的8人份。2018年,纪录片里的狄迪恩独自一人,一边朗读着自己的作品,一边咀嚼着一小块黄瓜三明治。

另外,狄迪恩在个人饮食习惯中还是可口可乐的忠实拥趸。每天早晨,当丈夫邓恩制作完早饭,孩子们都去上学之后,狄迪恩会固定从冰箱里拿出一罐冰镇可口可乐作为早餐,同时开启一天的写作。对狄迪恩来说,冰镇可乐能够带来一股冷静与兴奋并存的感觉,而饮用汽水作为早餐也是美国上世纪的一种社会潮流。1988年根据《纽约时报》统计,早餐饮用汽水的人数占到了12%,而在今天,由于对含糖量的恐慌,汽水销量已经大不如前。狄迪恩本人也将早餐改为了水果与咖啡,但她依旧会为午餐保留一罐冰镇可乐。

炒鸡蛋事件

在2025年最新出版的笔记中,记录了一则语焉不详的“炒鸡蛋事件”。由于这个词语乍然出现在狄迪恩和医师的只言片语中,因此在国外读者中引起了众说纷纭的猜测,甚至有成为文学梗的趋势。

人们暂时并不知道这件事情的详情,但根据后文狄迪恩把女儿拉到卫生间洗澡,金塔纳尖叫着自己痛恨邓恩,狄迪恩尽可能安抚女儿的情绪等情景来看,读者基本相信当天性格暴躁的邓恩将滚烫的炒鸡蛋扣到了女儿的头上。甚至狄迪恩本人在家庭中极有可能也遭遇过邓恩的暴力对待,她多次劝说女儿金塔纳不要对邓恩发脾气顶撞他,因为邓恩会以牙还牙。狄迪恩的父亲建议过女儿选择离婚,也是因为邓恩多次暴力对待自己的家人。

与女性主义

作为被大量读者与作家崇拜的女性写作者,琼·狄迪恩在女性运动方面的观点则显得比较复杂——或者说,其实她本人的观念并不复杂,只是正反两方都试图用单一的方式去诠释她。在狄迪恩写作生涯的早期,很多人将她视为一个反女权主义者,因为她对于美国当时盛行的女权运动并没有展现出太多的激情。尽管狄迪恩在小说作品中塑造了不少具有反叛特质的女性角色,她们的故事围绕着两性关系、母女关系、婚姻等核心问题展开,但是在《白色专辑》中,狄迪恩写于1972年的关于女性运动的文章却充满了批评性。其中的许多观点在支持女权运动的人来看几乎不可接受。

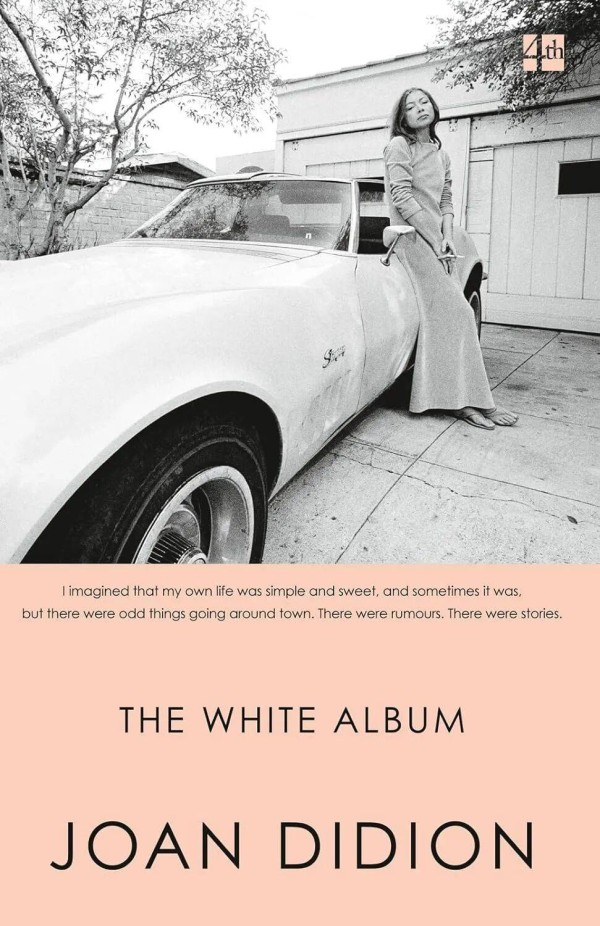

《白色专辑》外版封面。

在这篇文章中,狄迪恩直击了美国女权运动以及其他社会运动所存在的问题,“到头来无产者只想成为有产者”,“当没有任何人想要扮演无产阶级的时候,女性运动出现了,并将女性发明为一个‘阶级’”。她认为女权运动正在朝着琐碎化的方向发展,文章也涉及了女权运动可能出现的激进化趋势例如对文学刻板印象不满而衍生的“烧掉文学”等等,同时狄迪恩认为越来越多的女性并不真正理解女权运动的思想基础,甚至很多女性会在这场运动中陷入自我欺骗。

其实狄迪恩作为一名冷静的观察者,她在这篇文章中不仅留下了对部分现象的批判,也提出了对女性主义思想渊源的理解与支持。她被人们误解的方式只是因为她拒绝将任何思想理论置于一个人的自我之上,在狄迪恩的大量作品中我们都能读到她提醒着人们不要成为某种价值观的工具。女权运动在狄迪恩的眼中同样如此。但可惜的是,一个人的自我要远比所有思想理论都更加难以诠释。

五支香烟

琼·狄迪恩的生活风格总是激情与秩序并行。角谷美智子在1976年刊登于《纽约时报》的文章中曾经写过狄迪恩的生活风格——她会充满激情地在高速公路上横冲直撞,但同时她又会在加油站里将可乐瓶规整地放在架子上;她居住在具有野性感觉的地方,却又在家中寻求着平静。这几乎成为了狄迪恩的一种生活哲学。事实上,在二者之中,狄迪恩更加倾向于秩序与规则。她每天的工作日程十分严谨,早起喝一罐冰镇可乐之后,她会坐在房间中从上午十一点工作到下午五点,全程都坐在打字机前面创作,等到晚上再对白天的工作进行删改。她对兰花有着特殊的偏爱,在居住环境中无法离开兰花的陪伴。

狄迪恩还长期保留着颇具仪式感的“五支香烟”的习惯。她每天都要吸五支香烟——不会多也不会少。“如果某天没有抽够五支,那我会在睡觉前再抽一支”,狄迪恩在2011年的《狄迪恩谈爱、失去与写作》中如此说道。五支香烟的定量源自于狄迪恩读到的意大利政治人物阿尔多·莫罗的故事,1978年,这位前意大利总理被恐怖组织绑架并最终遇害,在这期间,他每天都会抽五根香烟。狄迪恩从莫罗的传记中感受到了一种冷静与节制感,于是同年正准备戒烟的琼·狄迪恩便从此养成了这种习惯。

《多面人生中的真实与自我》B04-05版。

作者/宫子

编辑/张进 何安安

校对/薛京宁

网址:琼·狄迪恩:多面人生中的真实与自我 https://www.alqsh.com/news/view/244410

相关内容

迪丽热巴出演《大唐狄公案》中的秋月,真是让人期待的角色诠释埃迪·雷德梅恩为角色彻底重塑自我

你的眸中短暂流过一抹温热,映照出真实的自我.

杨迪不想选周洁琼,下秒听到原因后,洁琼当场笑疯

叶童的多面人生:62岁依然充满少年感,轻松超越小鲜肉

赵半狄:一直在艺术潮流中冒险

姗姗的哭泣让我心碎,周洁琼将她的委屈演绎得如此真实…

曾经放弃绘画的赵半狄 选择用艺术的方式分享温暖

大唐狄公案中的皇后角色真是大女主风范,不愧是武则天!

唯有自我超越,方能真实跨越