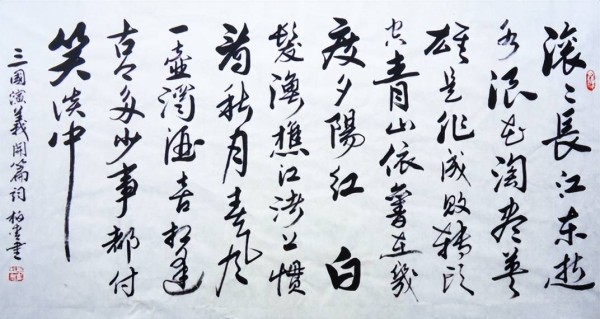

滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄,临江仙究竟有多通透?

《水浒传》描绘英雄豪杰的江湖义气 #生活乐趣# #读书乐趣# #经典好书#

嘉靖年间的江阳渡口(今泸州一带),长江水照旧往东,站在岸边的却不是哪位将军,而是刚从京城风暴里摔出来的状元杨慎。

朝堂争的是礼法与权力,他挨的是廷杖与流放;可他却在放逐游历期间写下《临江仙》,一句“浪花淘尽英雄”把千年成败都付笑谈中。

更离奇的是,百多年后毛宗岗把它放到《三国演义》卷首,后来又被电视剧唱到家家户户:

它凭什么一出场就镇住全书?这通透,究竟从哪儿来的?

很多人第一次听到“滚滚长江东逝水”,不是在书里,而是在电视机前。

片头曲一起,鼓声未响,长江先行;刀光未现,夕阳先红。

几句词压下来,三国的英雄气还没出场,气口已经被定住了。

于是久而久之,人们顺理成章地把它当成《三国演义》的原装开场。

可真追溯源头,这首词并不属于小说世界。

它原本出自杨慎的《廿一史弹词》,是一部以词体串联历代兴亡的通史式作品。

那里面写的是三皇五帝、夏商周秦汉,一段段王朝更替,一层层英雄起落。

《临江仙·滚滚长江东逝水》是其中说秦汉部分的开场词。

后来,明末清初毛宗岗整理《三国演义》时,把这首词移到卷首,作为全书总领,于是它与三国的联系越来越紧,久而久之,反倒盖过了原来的出处。

这场错位,恰恰是它流传的第一步。

因为这首词本来就不属于某一段历史。

它写的不是刘备,也不是曹操,更不是哪一场战争。它写的是时间本身。

长江东去,是千年;浪花淘尽,是人事;青山依旧,是自然;夕阳几度,是王朝兴衰。

它把人类最热闹的东西,功名、成败、争斗,放进一个更冷静的背景里,让读者感受到到:所有的英雄传奇,不过人生一梦。

值得一提的是,杨慎写这首词的时候,并不站在浪花中央。他已经经历过朝堂风暴,已经从紫禁城跌入边地岁月。

功名的高处他见过,权力的冷面他也见过。

当一个人从高位跌落,再回头看历史,自然会更清楚:英雄再耀眼,也会被时间带走。

所以这首词看似在谈古,其实先是在谈尺度。

在它的尺度里,历史不是传奇合集,而是一种循环结构;人物不是主宰者,而是阶段性的承担者。

它没有否定英雄,而是把英雄放回时间坐标。

没有贬低成败,而是让成败回归相对。

正因为它超越具体故事,才可以被任何故事借用;正因为它不局限于三国,才可以成为三国的开场。

一首词能够流传千古,往往不是因为它写得多华丽,而是因为它站得够高。

杨慎这首《临江仙》,正是如此。

如果把这首《临江仙》拆开看,会发现它的力量并不来自生僻典故,也不依赖奇险词藻。

它用的都是人人能懂的意象:长江、浪花、青山、夕阳、渔樵、浊酒。

可正是这些熟得不能再熟的画面,被放在恰当的位置上,形成了三层递进的落差。

第一层,是时间对人的落差。

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。”

江水不停,英雄轮换。句子本身极其简单,却把人类最执着的东西——名声与功业——放进自然的节奏里。

浪花再高,也不过一瞬;水流再缓,也从不停歇。历史的热闹,在江水面前显得短促。

这里没有讥讽,也没有冷嘲。只是把尺度拉长。

当尺度被拉长,情绪自然会降温。

第二层,是成败对视角的落差。

“是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。”

这一句往往被误读成“看破红尘”。其实它并不是否定是非,而是在说:成败属于阶段,山河属于常态。

夕阳每天落下,却从未真正消失;王朝几度更替,却仍然在天地之间运行。

杨慎在《廿一史弹词》中本来就是以整体历史为对象来写作,他不是写一个人的沉浮,而是写制度与王朝的更替。

所以,当他说转头空,不是否认价值,而是提醒不要把阶段性的胜负误当作终极的答案。

第三层,是历史与人间的落差。

“白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢,古今多少事,都付笑谈中。”

前半首词还在历史高度,后半首突然落回江边。没有金戈铁马,只有白发渔樵;没有朝堂争论,只有浊酒对饮。

这个转折极为关键,它把宏大的历史主题,落在普通人的日常场景中。

英雄会被浪花淘尽,王朝会在夕阳里更替,但江边的人依然可以在春风秋月里相逢饮酒。

历史是宏大的,人间是具体的。真正持久的,未必是功业,而是这种平常。

这正是它通透的核心所在。

它没有高喊愤世,也没有哀叹命运。它只是把三个层面并排摆出来:时间、王朝、个体。然后让读者自己体会其中的关系。

当你意识到时间更长、天地更稳、人生更短,你就不会再执拗于一时胜负。

正因为它不陷于某个具体故事,而是讨论人类共同面对的时间问题,它才具有跨时代的传播力。

无论读三国、读史书,还是读当下生活,都能从中找到自己的位置。

从朝堂风暴到江渚清风——这份通透是怎样磨出来的一首词能写出格局,往往与写词的人站在什么位置有关。

杨慎写《临江仙》时,已经不再是那个意气风发的状元郎。

他生于1488年,正德六年(1511)高中状元,授翰林修撰,入值经筵,少年得志,前途明朗。

这不是一个天然疏离功名的人,而是亲手握住过功名的人。

真正改变他命运的,是嘉靖朝的大礼议。

围绕皇帝生父尊号与礼制问题,朝堂争论愈演愈烈。杨慎站在群臣一边,参与哭谏,撼门大呼。

那不是冷静的姿态,而是信念与情绪并存的爆发。

随后而来的,是残酷的现实:廷杖,群臣受罚,杖死者十七人,杨慎本人两遭廷杖,几近丧命,最终谪戍云南永昌卫。

从紫禁城到西南边地,从经筵讲官到戍所罪臣,身份的落差不是一句“转头空”能概括的。

流放,并不是短暂挫折,而是长达三十余年的边地岁月。

一个曾站在权力中心的人,被迫远离政治舞台,这种断裂,会让很多人愤懑终身。

但杨慎没有停在愤懑里。

他在云南读书、著述、讲学,著作规模宏富,被称为明世记诵之博、著述之富者。

甚至在嘉靖二十年修《四川总志》相关工作中,他参与编纂《全蜀艺文志》,成书卷帙浩繁。

放逐期间,杨慎除了仍然关心人民疾苦,不忘国事,投身于著书立说外,还四处游历,咏诗作文,以抒情怀。

《临江仙》的灵感便产生于泸州码头。

“古今多少事,都付笑谈中。”

如果没有廷杖与流放,这种视角未必会如此沉稳。

因为只有经历过从巅峰到边地的断裂,才会真正理解成败的相对性。只有看见权力更替的速度,才会明白青山与江水的恒常。

杨慎并没有放弃原则,他当年在左顺门前的姿态已经证明。但在时间里沉淀之后,他学会了把个人命运放进更大的框架中。

这正是《临江仙》能够穿越时代的原因之一。

它不是书斋里的玄谈,而是经历风暴之后的冷静。不是对历史的旁观,而是从历史的中心退到历史的长河旁边,再回头总结。

当他写“古今多少事,都付笑谈中”时,不是轻佻地嘲弄,而是一种经过痛感之后的自持。

通透,从来不是天赋。

它是时间给的。

但如果仅仅把《临江仙》的力量归结为“流放磨出了冷静”,还远远不够。

真正值得注意的,是杨慎并没有因为挫折而退回个人悲情。

他没有把笔墨耗在自怜自伤上,而是主动把视野推得更远——远到秦汉,远到三皇五帝,远到王朝兴废的整体脉络。那种“滚滚长江”的视角,本质上是一种主动选择。

流放可以让人愤世,也可以让人狭隘。但杨慎选择用历史来安顿自己。

当他把个人命运放进千年兴亡的背景里,个人的苦痛就不再是唯一主题。

英雄的沉浮与士人的遭际,都被放进同一条时间长河中衡量。

于是,他既没有否认英雄的价值,也没有把英雄神话化。

他看到的是一种规律:人会更替,制度会更替,权力会更替,但时间不为任何人停留。

这就解释了一个关键问题,为什么这首词能超越具体历史场景。

如果它只是针对某个朝代发出的感慨,那么时代一变,情绪就会过期。

但它讨论的是时间与人类雄心之间的关系,这个命题不会过期。

无论是三国、明代,还是后世的任何时代,人们都会面对同样的困惑:努力是否值得?成败是否真实?英雄是否永恒?

杨慎给出的答案,不是鼓动,也不是否定,而是校准。

他用青山依旧校准人的焦虑,用夕阳几度校准王朝的幻觉,用渔樵浊酒校准历史的戏剧性。

宏大的叙事最后落回平常的人间,这种收束,让词不至于悬在空中。

也正因为这种落地,它才有了温度。

当电视剧把它唱进千家万户时,人们听到的不只是历史的苍凉,还有一种平衡,一种告诉你热闹会过去,但日子还在的平衡。

它既可以陪着英雄出场,也可以陪着普通人入夜。

这不是偶然的传播,而是结构本身的普适性。

杨慎写这首词时,并未预料它会成为某部小说的开篇,更不会想到后世的影像传播。

但正因为它原本就站在历史整体的高度,又落在日常生活的场景里,它才有足够的弹性被不同时代借用。

从状元到戍臣,从廷杖到讲学,他的人生本身经历了英雄与渔樵的转换。

他既站在浪花中央,也退到江渚之旁。这样的双重经验,使他能够写出既有气象又有余味的词。

所以,《临江仙》能流传千古,并不只是因为一句浪花淘尽英雄震撼人心。

而是因为它在震撼之后,给了人一个更稳的位置。

长江仍在东流,青山仍在天际。

而人在其中,不必执迷,也不必消沉。

网址:滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄,临江仙究竟有多通透? https://www.alqsh.com/news/view/272331

相关内容

大江向东流,浪花淘尽英雄,功过是非留待后人评说!明代第一才子杨慎,写下一千古绝唱,仅开头两句,难以磨灭的记忆

罗贯中死后,《临江仙》才被写出,如何成为《三国演义》开篇词

这个临江仙究竟有多少个局

我看看究竟有多帅气

真实的战场究竟有多残酷

明代第一才子杨慎写下一首千古绝唱,仅开头两句,便惊艳了岁月

《三国演义》的卷首词——一个后代读者和作者穿越时空的心灵感应

太原老葛究竟有多忙?

“采生折割”究竟有多残忍?!