琴韵茶香入画来

茶道活动常伴有琴、花、香的搭配 #生活乐趣# #生活艺术# #日常生活艺术# #茶道艺术#

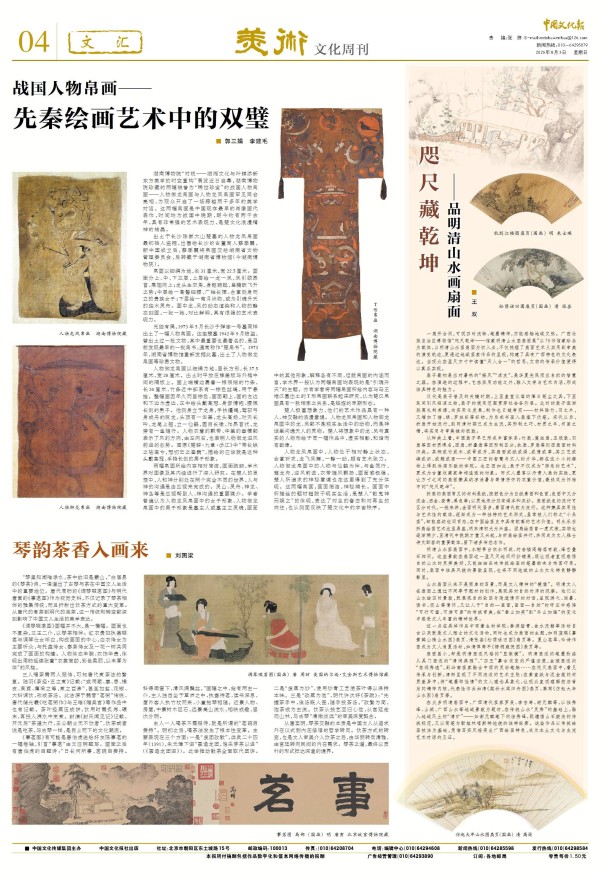

调琴啜茗图(国画) 唐 周昉 美国纳尔逊·艾金斯艺术博物馆藏

“琴里知闻唯渌水,茶中故旧是蒙山。”白居易的《琴茶》诗,一语道出了古琴与茶在中国文人生活中的重要地位。唐代周昉的《调琴啜茗图》与明代唐寅的《事茗图》作为视觉史料,不仅记录了琴茶相伴的雅集传统,而且折射出饮茶方式的重大变革。从唐代的煮茶到明代的泡茶,这一传统和转变都深刻影响了中国文人生活的美学表达。

《调琴啜茗图》画幅并不大,是一横幅。画面也不复杂,三主二仆,以琴茶相伴。红衣贵妇执盏啜茗与调琴仕女呼应,构成画面的中心,白衣侍女为主要听众,与托盘侍女、奉茶侍女及一花一树共同完成了画面的构建。人物体态丰腴、衣饰华贵,体现出周昉延续张萱“衣裳简劲,彩色柔丽,以丰厚为体”的风格。

三人喝茶需两人服侍,可知唐代煮茶法的繁复。陆羽《茶经·五之煮》记载:“或用葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷之等,煮之百沸”,甚至加盐、花椒、大料调饮,形成茶汤。此法源于魏晋“茗粥”传统,唐代储光羲《吃茗粥作》与王维《赠吴官》等作品中也有记载。茶叶经蒸压成饼,饮用时需炙烤、碾末,再投入沸水中烹煮。封演《封氏闻见记》记载,开元后“茶道大行,王公朝士无不饮者”,饮茶或者说是吃茶,与古琴一样,是自上而下的文化潮流。

事茗图 (国画) 明 唐寅 北京故宫博物院藏

《事茗图》有可能是唐伯虎送给好友陈事茗的一幅卷轴,引首“事茗”由文征明题写。画面之后有唐伯虎的自题诗:“日长何所事,茗碗自赉持。料得南窗下,清风满鬓丝。”画幅之中,绘有两主一仆,主人独自坐于草庐之中,执盏待茗,读书深思,屋外客人执竹杖而来,小童抱琴相随。近景人物、房屋,中景树木巨石,远景高山流水,相映成趣,层次分明。

主人一人喝茶不需服侍,就是所谓的“茗碗自赉持”。明初之后,喝茶法发生了根本性变革。主要表现在三个方面:一是“废团改散”,洪武二十四年(1391),朱元璋下诏“罢造龙团,惟采芽茶以进”(《罢造龙团诏》)。此举推动散茶全面取代团饼。二是“废蒸为炒”,使用炒青工艺使茶叶得以保持本味。三是“改蒸为泡”,明代许次纾《茶疏》:“先握茶手中,俟汤既入壶,随手投茶汤。”改繁为简,泡茶成为主流。饮茶从技艺回归心性,从宫廷走向山林,与古琴“清微淡远”的审美深度契合。

从唐至明,琴茶交融的本质是中国文人从追求外在仪式到内在修悟的哲学转向。饮茶方式的转变,也是文人审美介入饮茶之后,由华丽转向清雅,由宫廷转向民间的内在需求。琴茶之道,最终以质朴的形式抵达深邃的境界。

2025年8月3日《中国文化报》

第4版刊发特别报道

《琴韵茶香入画来》

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

网址:琴韵茶香入画来 https://www.alqsh.com/news/view/213062

相关内容

魏若来周身弥漫着茶香魏若来身畔茶香弥漫

遇见茶韵,香约李沧!青岛市李沧区第十四届茶文化节盛大开幕

不负冬日诗意!留花入茶,伴香而饮

早安青浦|林间迎朝晖,茶香扑满鼻

茶乡茶香|作家何正权长篇小说《茶道》首发式举行

古装轻舞飞扬,诗酒茶香,古装之美,妙不可言, 少年白马醉春风

万款新茶等您来泡,湖南茶文化节将于4月17日开幕

品黔茶 赏樱花|一眼万年!来这场图展解锁贵州茶的故事

何人欣赏《落了白》,其男主角的茶香四溢之气如何,又是何种灵魂倾心于我…