和欧阳奋强、袁凌、王计兵、贾行家一起,阅读一座城市

《小王子》富含人生哲理,适合大童和家长一起阅读 #生活知识# #生活智慧# #亲子阅读推荐#

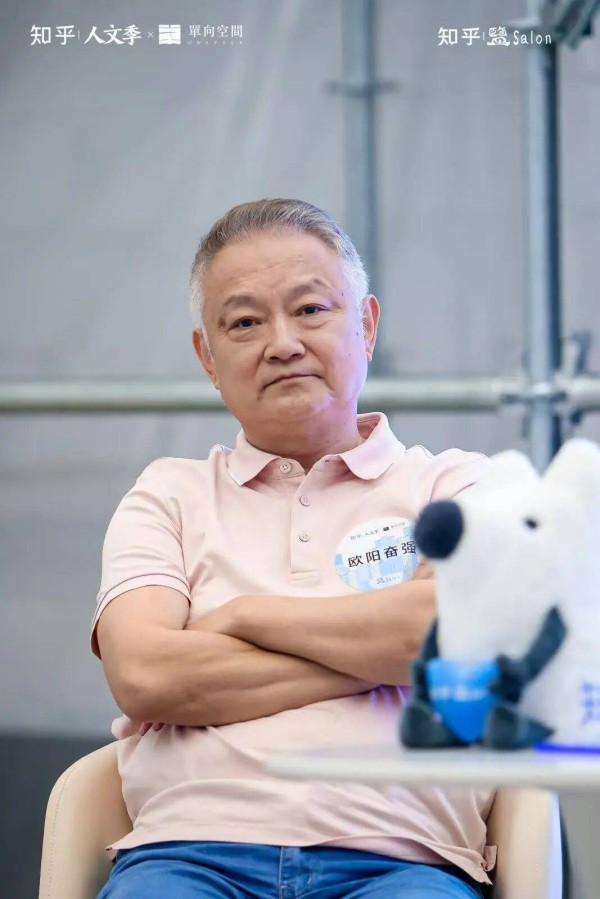

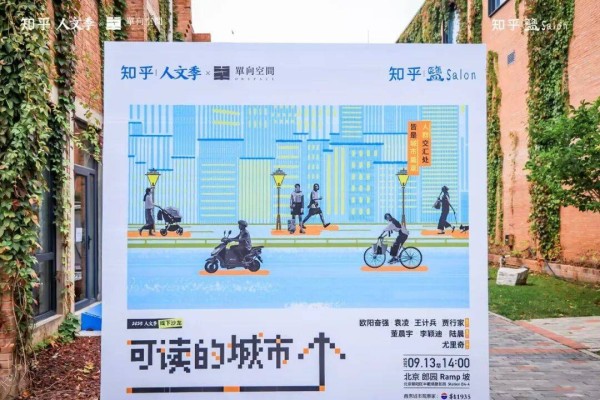

9月13日,由知乎和单向空间联合举办的“可读的城市”盐沙龙在北京郎园Station上演,国家一级导演欧阳奋强,作家贾行家、作家袁凌,“外卖诗人”王计兵,写作者李颖迪、上海独立乐队“顶楼的马戏团”主唱陆晨、中国人民大学新闻传播学院副教授董晨宇,七位嘉宾与数十位知乎答主共聚一堂,围绕文学与城市,展开了一场兼具深度与温度的对话。制片人、《十三邀》第四季执行制片尤里奇担任了本次知乎盐沙龙主持人。

从左到右:主持人、欧阳奋强、袁凌、王计兵、贾行家

对谈伊始,作家贾行家将话题直指核心——何为城市文学?他指出,从80年代的寻根文学到刘震云的《一句顶一万句》,乡土文学的核心始终是追溯集体记忆与文化根系,解答“我们从何而来”,而城市文学的核心命题则是“探我”,聚焦于个体在都市空间中的自我认知与精神探索。

《我的皮村兄妹》的作者袁凌,发现周边越来越多的普通人开始用文学记录生活,指出当下城市书写的“去精英化”趋势,这些周边写作同样能够打动读者,“我们的日常都值得书写,不需要把它拉开才能得到的一个深思或者姿态,或者里面的张力感。这种张力被我们更真实、身体的力量感代替了”。

国家一级导演、87版电视剧《红楼梦》中贾宝玉扮演者欧阳奋强提及在城市生活中值得纪念的时刻,欧阳奋强分享了自己“小酌一杯”的爱好:喜欢喝酱香酒。与87版《红楼梦》好友“喜相逢”时,开两瓶“茅台1935”,聊聊过去的趣事和现在的生活,哪怕人生总有困惑,但只要有这样的时刻,就足够喜悦。

2025年央视春晚上,王计兵应邀为王菲演唱的《世界赠予我的》报幕,他还有个更被大众熟知的名头——外卖诗人。现场他谈起了自己基于昆山生活的创作,真情是唯一密码。他分享了自己书写送餐见闻与在昆山艰苦岁月(如住水上棚子)的经历,其创作不刻意美化或渲染悲情,却因情感的共通性而引发广泛共情,这本身就是城市文学最真实、最有力的注脚。

在这场关于“可读的城市”的对话中,我们看见:城市不仅是地理空间,更是情感与记忆的容器。而每一个生活在其中的人,都在用脚步、文字、歌声与食物,书写着属于自己的城市篇章。

欧阳奋强:作家、演员、创作者、导演

袁凌:媒体人、作家

王计兵:外卖诗人

贾行家:作家

主持人 :四位嘉宾完全是不同的背景,不同的经历,我们邀请到他们一起来进入到今天第一个议题,城市与文学深刻的链接是什么?我们现在老说城市文学,想问问四位嘉宾,你们理解的到底什么是城市文学?和我们所谓的乡村文学、乡土文学有什么样的区别?

袁凌:城市文学它肯定和乡土文学是一个关联的概念,比如说在古希腊的时期,人们是以乡土为荣的,城市被认为是一个不得不待的地方,他们的理想都是回到乡土,包括罗马。到后面也一直是这样一个传统,所以城市文学最初出现的时候,它都是一种批判性的,比如说狄更斯的《雾都孤儿》,比如说波德莱尔的《恶之花》,这对城市都是批判的态度。

但是后来,慢慢地城市文学出现了一个象征的维度,它比较注重象征和隐喻,这个时候人们发现除了批判它,还可以有更深的认识。比如说《尤利西斯》《荒原》,或者是其他一些更近一点的城市文学,就不再是单纯批判它的异化了,而是在异化的同时还要去寻找更深的一些理解。

到了我们这个阶段,城市又更进一步,变成你在这儿生活,某种程度上已经认同它了,因为城镇化的发展体验,体验式写作。比如说基于《繁花》,比如说王计兵老师的写作,他作为一个外乡人到这儿来,从事着这种劳动,但是他某种程度还是认同这儿的。为什么城市文学会走到这个阶段?就是因为这个城市有一个好处,允许你跟它疏离,同时又让你生活在这里。而你在乡土或者是在别的地方,你如果不认同它,批判它,你跟它疏离,你是生活不下去的,城市的好处恰恰就在于它允许你在这里。

我觉得再往下走,因为城市写作的主体也在变化,以往都是一些精英,现在也有王计兵老师这样的劳动者,还有各种自媒体,小红书、短视频的作者,所以城市文学的主体更丰富了。城市有这个功能,它会让你进一步反思到人自身,不光是你跟城市的关系,不光是你的生活形态,由于城市现代性,由于多种因素在里面碰撞,更能激发人类自身的思考,甚至是在AI时代人的本性,跟信仰的关系,人的物种的命运都能够在城市这个环境里面得到进一步的探讨。所以你看科幻小说来说,基本上它都有一个工业化的背景,或者是一个城市元素的背景,如果纯粹的乡土其实是科幻不起来的。所以到现在我觉得城市正走在我们从体验它、认同它,到去探索人类的本性和人跟他的未来这样一个节点上,这个时候参与的主体也更加增多了,这是我对它现状的判断。

贾行家:刚才看到欧阳老师我突然意识到一个问题,《红楼梦》是一个城市文学的杰作,代表作,为什么?我们总是在想,《红楼梦》讲一个大观园,讲一个贾府里面的事,表面上是讲很多具体的情节,这个情节全是在贾府这个空间里完成了,它是一个空间的魔术。所以城市这个空间赋予我们什么主题,特别值得我们去思考。

欧阳奋强:第一次听到《红楼梦》是最早的城市文学这个说法,这个确实原来很多专家讲《红楼梦》都没有从这个角度去思考,想想好像又不无道理。曹雪芹现实写的那个时代的城市生活,刘姥姥是从农村来到城市来讨银子、讨生计的。大观园我们可以说它是一个乌托邦式的、无忧无虑的青春的乐园,非常自由、非常舒适,在里面琴棋书画作诗,但是为什么说是乌托邦式的乐园呢?300多年前,哪里有大观园呢?那是作者曹雪芹曹老先生他杜撰出来的、他想象出来的,他自我营造出来的,那么曹雪芹他为什么要塑造一个大观园呢?我觉得那是一种对那个制度、那个社会的一种抗衡、一种反抗、一种挑战,挑战贵族生活、挑战那个时候的封建礼教。

就我的理解,贾宝玉的身上肯定有作者的影子,但是他们俩绝对不是同一个人。曹雪芹在写作那部“城市文学”的时候,一定是他的生活的阅历、生活的积淀,他对生活的看法、他对生活的认知,作者有话要说,他要呐喊,他就需要营造一个故事,需要营造一个人物。可以说贾宝玉是他营造的他发声的代言人,向那个时代发声、向那个时代挑战,所以贾宝玉是一个时代的颠覆。我经常开玩笑说他是那个时代的问题少年,是时代所不能允许的一个人物形象,他就是一个反叛者、叛逆者,对不对?所以我们就说成是文学没毛病。

王计兵:其实我反而感觉到城市文学现在已经和乡村文学越来越模糊化,没有很清晰的界限,像八九十年代,大批的知青返乡,那个时候会出现大量的乡土文学,对曾经生活过的地方会带着很浓烈的情感。他再返回到原来城市生活的时候,他对这个地方怀念,那个时候会出现一大批关于乡村的文学,写得都非常精彩。

后来八九十年代,改革开放之后,特别是发展到今天,我们形成空心的村庄,到了节假日又形成了空心的城市,因为城市和农村已经高度地融合,你很难分辨哪个是城市、哪个是乡村,从我们个人的生存状态来说,我在昆山已经生活了23年。有一次我带我儿子回家,我儿子就出生在昆山,我带我儿子回老家,过上一段时间,我儿子在我老家生活不习惯,一到晚上就没有路灯,我带他出来,专门想让他体悟一下虫鸣的声音,他反而不习惯。他突然问我一句,他说爸,我们什么时候回家?他这句话问得我一下愣在那里,我说这就是我们的家,这是我们的根。但是在他的思想中,他已经把他定位为一个昆山人,这样的状态,包括我在写作,我写的诗歌,我写乡愁的时候,你是把它定义为乡土文学,还是定义为城市文学?其实我也是生活在城市,我是在送餐的途中一单一单捕捉到的灵感写下来的。让我讲一种感受,我反而会把自己形容成我是一棵生长在路边的绿化树。城里的绿化树大多数都是从乡村移栽过来的,我们都知道移树的时候,肯定后面根部要包着一把土,这把土来自我们的故乡。靠近我们根系最近的这把土就代表我们的乡村,我们的乡村设备也已经被城市包容了,我们是融合在一起的。所以在我的心目中,感觉城市文学和乡村文学越来越模糊化,没有很清晰的界定。

主持人:知乎上有一个话题,外卖小哥现在成了城市文学的新主角,所以其实文学的主体发生变化后,现在当下年轻人的情绪和精神又有哪些影响呢?我也想问一下老师们,如果在一个地方生活久了,我们会不会失去对这个地方的审视和观察,包括异乡人的身份,会不会有不同的视角和情感?

袁凌:要说北漂,我确实算是个典型意义上的北漂了。我们现在也不再去抱着文青的感觉一定要去寻找隐喻式的感觉,让你沉湎在一个世事,你很难说清楚言外之意的情况。我们变得更实际了,比如说主体的增加,就像王计兵老师这样很坚实的生活经验,很底层的人,像《我的皮村兄妹》里面有大量的务工者,他们一边做家政、做保洁,做日结工、外卖、拆展、布展,各种行业的,泥水匠、保安什么都有。

另外一方面写作,确实我觉得这样一种新业态的出现,一方面是城市本身发展的结果,就是像王计兵老师说的,城市和乡土离得更近了,因为说实话,已经不存在真正的乡土了。随着城市化的进展以来,前不久我回老家去,我出生的地方已经没有人了,它已经被原始森林重新“接管”了。所以我当时想到的是几百年前我们那些祖人来到原始森林,把它开辟成那个样子,现在大森林把它还回去了,更多的人生活在城市。

我们既然都生活在城市里,肯定一方面是我们给它带来了新的元素,劳动的元素,传统意义上乡土对身体的关切,对直接经验,对更在场的关切,而不是对一些意象的,我们内心深处说不清、道不明的东西关切,对工业化本身带来的异化,既对它批判,又对它迷醉这样一种关切,而是我们现在有更真实的东西,这确实是现在的一个倾向。

而这个也带来了一个好处,我们确实是变得更日常了,去年小红书举办了第一届的写作大赛,我是他们的评委,收上来的作品里面就更多元了。

所以现在不管是年纪大一点的人还是年轻人,我们以年轻人为主来说,年轻人他也体会到这一点,但是年轻人也陷入到了一个困境里面,他自己的生存力量跟不上眼下城市发展的现状。所以我们往往会感到一种无力感,因为城镇化确实发展得太快了,我们现在在这里,确实也有很多人兼职做一些别的东西,但是我们能不能适应更混同的,带有某种乡土味的跟日常性的城市,不再是依托那么多梦想的,做不了那么多梦,但是它变得现实和日常,这个我们能不能接受?不管是我们的文化、社会学、文学,能不能接受梦想被日常取代?

王计兵:所有的文学出发点有一个,真情是第一位的,情感是共通的,只要抓住了人内心的情感最柔弱这部分,真情地表达,文学是没有界线的,甚至能够打破这些区域的界限。

尽管我写的是一家人的事,读者感受到的,他能感受到我在描写我家庭式的真情,我传递出来的一种情绪价值,而文学最大的价值是在于这一部分。我作为一个外卖员,刚才聊到了外卖小哥,我想到我当初参加一个活动,有一位老师说一句话,他说现在的外卖是对城市一份兜底的工作。他就让我快速想到了一个画面,我想到骆驼祥子在城市里拉着黄包车在奔跑,这也是一个文学快速传递给你的信息。我就想我们这些外卖小哥仿佛就像当年的“骆驼祥子”,我们只要愿意奔跑,城市就给我们留下了一脚之地,我们就能够在这个城市生活下来,这也是因为你长期喜欢写作,传达出来的一种感情的共通点。

聊一个题外话,我做外卖员的时候,我们家有一个很小的小店,当我坐在小店的时候,这一条街的老板都会喊我老板,都认识我。有一天我突然穿上外卖装开始送外卖的时候,他们都很诧异,你一个老板怎么可能会送外卖呢?他就感觉到特别没面子。最有意思的是,现在的人情感价值往外传递,就类似于我们情感文学的一种传递,现在我们那条街至少有4个老板在送外卖。当然有的时候我们会聚在一起,走出去送两单,我们就一起出去,已经不再觉得穿着外卖装去送外卖是一件特别难为情的事。大家都已经在传递这样一种情绪价值,文学价值大抵也是想传递这样一种价值,文学是没有界限的,不管是哪种文学,我们要抓住情感的这条线,抓住真实。还有一点,读者永远比作者聪明,不要糊弄读者。

贾行家:刚才在听王老师说的时候我就在想,城市能给一个作者提供的最大的感受有的时候不是答案,而是惊奇。就像王老师说的,好多事情你想不到。我们一个小区几百户,你不知道每扇门后面是什么?所以说到这个惊奇,我想说一个稍微抽象一点的概念叫“涌现”。城市是一个非常明显的涌现的场地,只要数量大、可能性多,你完全想不到会出现一个什么样的事情,给你的那个题目、那个惊奇感是永远在的。所以一方面就是说,从一个作者的视角来看,用这个涌现和接受,我不设想我会遇到什么样的状态,走进这个城市是一个什么方式,我不知道我后面能够遇到什么?只要我能活着回去,一切我都接受,这种感受是城市里边最好的一种感觉。

主持人:你们理想中的城市是什么样子的?为什么现在要留在这个城市生活?

贾行家:我理想中的城市是怎么样的?我突然想起我来的地方,东北这个城市,现在知道东北文学。可能对东北城市印象最深的是90年代的东北城市,它有一个特征,那个时候很多人遭遇生活波折,他会把自己的痛苦也好、失落也好,变成一个奇怪的东西,以奇怪为一种逃避,我们可以这样说。而我理想中的城市,就是以奇怪为快乐和自豪的城市,就比方说在北京,北京人穿得很朴素,但是到了三里屯不一样。在三里屯有些穿着在有些城市妈妈是不允他出门的,上街有一群人会指指点点,但是在那你可以很快乐、很自豪。我虽然穿衣服没有品,但是我看了,我觉得这是一个好地方。

成都,在那里一个小伙子可以很自豪,我到了那个地方,能够以自己在很多人眼里的奇怪为自豪、为快乐,那就是好地方。

王计兵:我上次来北京的时候有一个老师问我,他说你是喜欢北京,还是喜欢昆山?我说喜欢昆山。他说那北京呢?我一想不对,北京是首都。然后我就说北京是我的心脏,昆山是我的动脉。然后老师说,您这样说没毛病。其实我确实喜欢昆山,我为什么喜欢昆山?昆山带给我的感受是不一样的,我最艰苦的时候是在昆山的,我今年57岁,我从15岁离开故乡,我一直是在外漂着的,到了2002年我到了昆山,一直到现在我在昆山待了23年,我最艰苦的时候是待在昆山。我们家有十几年没有床,都是住在地上的。我爱人额头上有一个伤疤,因为晚上我们在路边撕纸箱子,就住在路边的时候,被老鼠把她额头咬伤了,那一段时间是我们生活在昆山最艰苦的时候。

有一段时间我们自己在水里面搭一个水上的小棚子,我们住在棚子里面,但是那里面没有水,没有电,后来是昆山当地的人给我们拉了电,让我们上他们家去拎水,作为一个异乡人,在那里谁都不认识我们。再后来突然有一天,我们发现我们搭的小棚子外面,地上有一个方便袋,打开里面是衣服。从那为开端,我们家有17年没有买过衣服,全部都是乡亲乡民送给我们的。

一个真正有温度的城市,它是让你想留下来的。一个好的城市会让你没有漂泊感,你没有无依无靠的感觉。对我来说,除了我写作之外,除了我想念父母,我会有很浓的乡愁,平时生活的时候我是没有乡愁的,这是我们喜欢的城市,它肯定是没有距离感的,它是能够包容你的,这样的城市才是我们愿意扎根的城市。

袁凌:我没有理想中的城市,从来没有这个奢求。因为我其实确实是一个乡下人,但是后来待的都是城市,西安、上海、重庆、北京,主要是这几个。重庆我还写过一本小说,北京待的时间最久,为什么会待在这儿?我记得以前有一个同事说,他说很多人不喜欢北京,待一阵腻了,说太差了,走了。走了之后还得回来,为啥?

说上海很好,但是我去了以后待上一小阵就不行了。我在上海待了一年,我特别孤独,我当时想,在北京你人太渺小,因为有那么多的大单位,但是这个渺小的人还能待下去。为什么?在上海,那个城市非常好,反而我待不下去。我在上海参加一个酒会,就让我西装革履,我就不穿皮鞋、打领带,后来被投诉了。说我特别不符合礼节,所以我就觉得我在那待不住,我在北京就可以这样,我从来不穿皮鞋,从来没有人这样要求我。

我觉得这个城市不一定要让我有归属感,不一定让我觉得多温暖,我觉得这对我来说是奢侈,但是它允许我在这里就这么没多好,没多坏,有痛苦,也有快乐,没痛苦也受不了,没快乐我也受不了,大概就是这么一个“痛并快乐”,这就是我所谓的状态,也不能够把它叫“理想”。如果北京的东西再能加上一点广州的烟火气就好了,以前我在这儿的时候,烟火气挺浓的,但是十几年来越来越少了,所以这个确实有点遗憾。

欧阳奋强:我因为工作原因,我算了一下全国各地我都跑得差不多了,都去过,相比之下,我觉得我最理想的城市就是我现在生活的城市(成都),所以我有一种幸福感,为什么?因为成都这个城市它很包容,也很自在、休闲,基本上没有什么太大的压力,我现在也没有必要给自己增加更多的压力,我都退休了,要压力干什么?我要舒服多好?

而且这个城市,我觉得就说点烟火气的话,物价便宜。刚才贾老师您说那个茶馆,我就老去泡茶馆,我开会到茶馆,我会客到茶馆,方便,而且便宜,一杯茶20块钱。太便宜了,而且茶搁在那,到了中午了,你说一句,老板,茶给我留着,我吃完饭还回来,座位给你留着,茶给你留着,只要你不怕那个茶喝成白开水,下午还在那坐着,坐一天,就这20块钱,多便宜?咱们老百姓不就是讲一个实惠嘛。所以我觉得理想的城市就是成都。

网址:和欧阳奋强、袁凌、王计兵、贾行家一起,阅读一座城市 https://www.alqsh.com/news/view/233715

相关内容

和欧阳奋强、袁凌、王计兵、贾行家一起,阅读一座城市“外卖诗人”拟任新职,王计兵回应:和送外卖并不冲突

“外卖诗人”王计兵,有动向

王计兵:低处飞行的诗人

“外卖诗人”王计兵有了新职务!“那么多的光环照耀给我,我总要反射出来”

外卖诗人王计兵为闫妮写诗

“外卖诗人”王计兵:在生活的积雪中看到春天

“外卖诗人”王计兵诗集《低处飞行》分享会:低处的飞行,笨拙的热爱

诗人王计兵:如果没有外卖员这个标签,我很难走出来|封面头条

撕掉之前的标签,“外卖诗人”王计兵第三本诗集《低处飞行》出版