在上海M50,读懂一条名为“素描”的河

在海滩上阅读,享受海风和阳光,让阅读成为夏日度假的一部分。 #生活乐趣# #日常生活趣事# #读书分享乐趣# #户外活动趣事#

提起今年81岁的画家夏葆元,中国绘画界的几代人都不会陌生,在上世纪七十年代那场影响深远的美术界“素描运动”中,他是无数青年学子心中的偶像——陈逸飞那句“我们都在学葆元”,为一个时代留下了注脚。

澎湃新闻获悉,近日在上海M50艺术园区Jamong Space艺术空间对外展出的“素描的河”五人展,即由夏葆元的素描领衔,同时展出的包括王申生、陈伟德、陈川与杨政的素描作品。

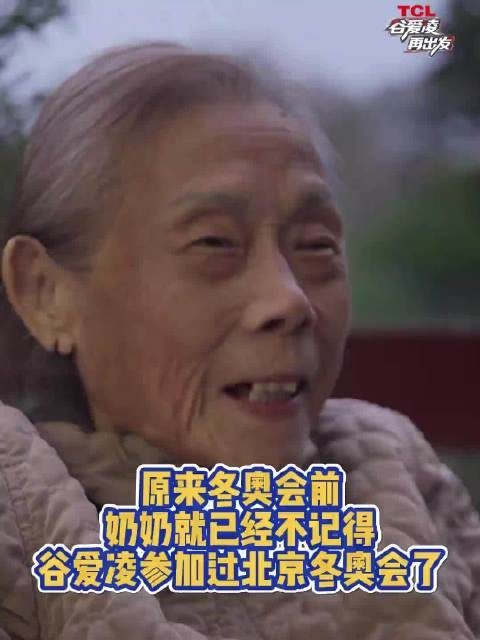

年轻时的陈逸飞(左) 与夏葆元(右)

夏葆元素描 作品

在20世纪70年代,夏葆元的素描成了一种文化现象,形成了当时所称的素描运动。他的作品通过模糊的黑白照片被翻印、传看、临摹,影响力从上海扩展到全国。除了陈逸飞表示曾学习过夏葆元,知名画家陈丹青也曾回忆道:“那时的画法,天地良心,多半是学的葆元和景山......而人在近前、有幸往来、年长八九岁的高手,于年轻人的影响最是要命,最管用。”

策展人杨建勇说,夏葆元先生的素描影响了几代人,观摩夏葆元先生写生,如听德沃夏克的“第五交响曲”,“他推崇列宾的绘画,认为绘画是客观现象在视觉观察并主观分析诸多呈现秩序及关系的再现,理解与再现是造型艺术理想的高维度修养,而素描研习是最体现智慧与修养的路径。”

对于夏葆元的近作,他说,“近年来,在王申生工作室再次遇到葆元先生,非常有缘,与先生一起写生。葆元先生观察非常敏锐,常常第一笔的线条会落在某个节点上,落笔肯定然后迅速地画出与此相关的辅助线,接着是大面积的灰色,在短暂的时间内结构空间便有了出处,而传神的节点常常与模特眼神无关,这一点让我受益匪浅,其视觉表达往往落在情绪上,他会描绘出模特当时的情绪。站在葆元先生背后观摩写生过程,我发现葆元先生会画出他与模特间的物理距离。”

展览现场

据介绍,此次素描展的策划也与另一位参展者王申生在上海M50的工作室有关。从上海油画雕塑院退休后,王申生没有放下画笔,每周固定的人物写生,成了雷打不动的仪式。画架支起,模特就位,炭笔在纸面摩擦出沙沙的声响,伴随着老友们低声的探讨与偶尔的笑声。渐渐地,来这一工作室的画家越聚越多,夏葆元也会偶然加入。这个原本私密的画室,竟成了一道风景,成为一种“建立在具象绘画上的坚持”的象征。

王申生素描

王申生素描

“素描的本质不是‘作品’,”王申生这样认为,“它是从观察、分析、认知和图式意义上建立绘画造型意识的过程。”在这里,素描褪去了作品的光环,回归到最本真的研习与交流。正是这个如家一般的空间,将散落在世界各地的老同学——旅居法国的陈伟德、生活在美国的陈川——一次次吸引回来。对他们而言,这里不仅是画室,更是精神的归宿,是连接彼此与过往的桥梁。展览中那份难得的默契与温情,早在王申生工作室的无数次写生中,悄然生成。

另两位参展者陈伟德与陈川,是两位上海美专的老同学,虽远渡重洋,却将素描的种子带向了更广阔的土地,并开出了各异的花朵。

杨建勇认为,陈伟德的素描带着浓郁的法式浪漫。他痴迷于描绘宅居空间的光影变换,巴黎的家与上海的家是他永恒的题材。“晚上灯光下的物品,会有种别样的氛围,”陈伟德说,“一切色彩都变得多余,黑白那样的简单和纯粹……光与阴影之间的碰撞,正是场景素描写生的魅力所在。”他的画室不只在画架前,更在旅途的速写簿上,炭条、铅笔、水笔记录着流动的人生。

陈伟德素描

而在大洋彼岸的美国,陈川对素描的情感则更为复杂和深沉。他理性上怀疑素描写生的必要性,认为艺术家应“不择手段”地达到想法。但情感上,他却被素描深深牵引。“看到一张好的素描写生会寒毛竖起,心跳加快。”他写下了一段充满诗意的矛盾心情:“每次在一张白纸前,我仿佛看到一幅完美的素描。每画一笔,它就向完美远去。好的素描是难上加难,遥不可及。我想这也是素描的吸引力。”

最动人的一幕,发生在他每次回国时。“我们几个老头,围着看素描作品。有人会嘟噜几个字,我看看画,看看人,心照不宣,语言已经不重要了,素描成了我们的语言。”

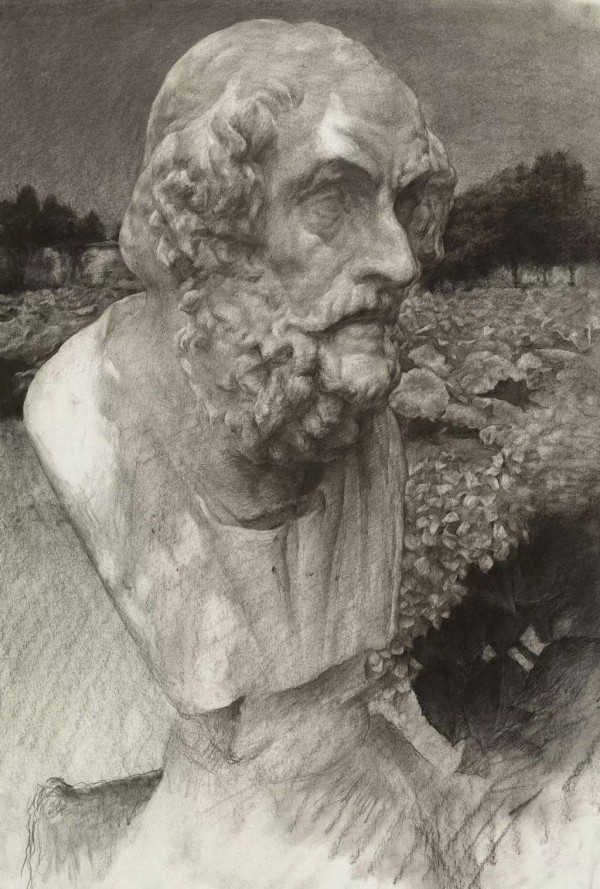

展览中,最年轻的杨政的《窗影中的荷马》之所以打动人心,在于它捕捉了一种现代性的情绪:隔阂、怀旧与静观的孤独。他画的石膏像,偏爱那些破旧不堪、带有岁月侵蚀痕迹的,“我觉得比新的石膏更有人情味”。

杨政 《窗影中的荷马》

王申生将他的素描风格起名为“全因素绘画素描”。这是一种在高像素时代下的新探索,它极致地细化光线下物象的秩序,却又区别于冰冷的“精密素描”,饱含着绘画的感性温度。杨政说:“素描记录着日常生活,这种充满感情又不断流失的生活。”

在当代艺术观念纷繁、表达方式层出不穷的今天,素描,这一绘画的基石,的确已被许多人遗忘在角落。“素描的河”并非一次怀旧的挽歌,正如展览引言所写:“进入二十一世纪,绘画虽然已经走的很远,素描更被边缘化,但我们还是不要忘记回家的路。”

这条素描的“河”,源起于民国时期上海“土山湾”的西画传学,流淌过新上海美专孟光、俞云阶等先生的谆谆教诲,在夏葆元、陈逸飞那个“群星闪烁的年代”形成洪流,又在王申生的工作室、在陈伟德的旅欧速写,在展出的作品中,也在当下学习美术的学子笔下。

网址:在上海M50,读懂一条名为“素描”的河 https://www.alqsh.com/news/view/244327

相关内容

时光梦畅!上海国际光影节普陀区分会场圆满落幕“吾乃萧氏皇族之后,名为萧楚河”网剧少年歌行

跨越时空,这样叙写一条河

煤河漫记(大地风华·家乡的那条河)

毛国典:人生素描四十年

两所美术学院共同举办素描教学研究与对话展

英国设计师的“上海情缘”

历史场域下的创新表达 “河书——当代艺术展”启幕

纪念徐悲鸿诞辰130周年 近百幅素描精品呈现艺术多元维度

今日开展!近100幅徐悲鸿素描精品,亮相徐悲鸿纪念馆