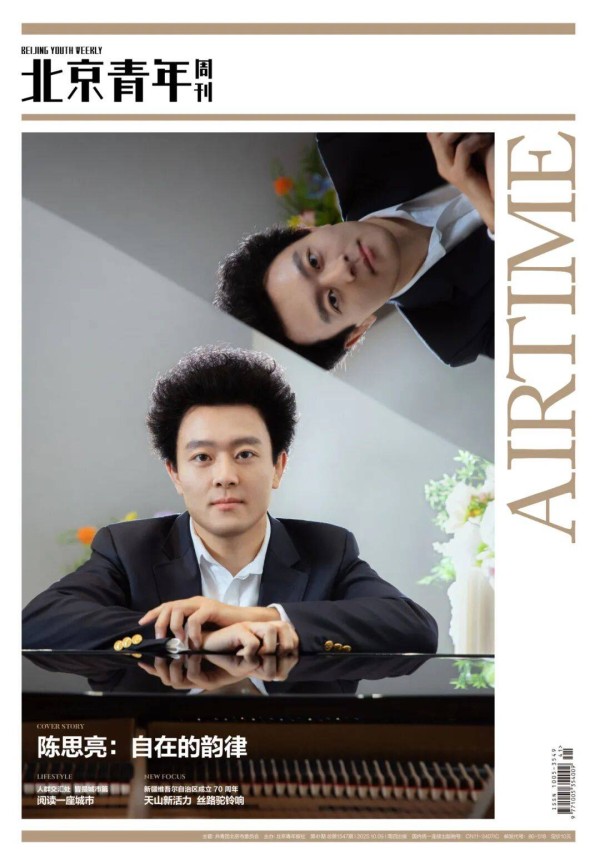

陈思亮:自在的韵律

在雨中听雨声,感受自然的韵律 #生活乐趣# #自然观察#

人们往往围绕钢琴来谈论一位钢琴家,仿佛他们的世界只该围绕着八十八个琴键展开。但陈思亮要打破这种刻板——8岁登台华盛顿肯尼迪艺术中心;12岁时首次与美国世界音乐节交响乐团合作并成功地演出了圣-桑《G小调第二钢琴协奏曲》;13岁在俄罗斯圣彼得堡格林卡·卡佩拉音乐厅与格林卡·卡佩拉交响乐团合作成功演出了柴可夫斯基《第一钢琴协奏曲》,并赢得观众的热烈掌声和高度赞扬。他是钢琴家,是众人口中的“音乐天才”,但他同时又是一位巴西柔术的实战者(多次获得国内外柔术比赛冠军),一个在跨文化背景中不断重构自我、寻找自我的人。

陈思亮是另一种钢琴家,他既要拥有极致的专注,也要拥抱充满张力的生活。

童年:

黑白键上的觉醒与偏执

陈思亮身材结实,一头蓬松卷发,这个轮廓看上去就很“像”一位钢琴家。和他交流,首先感觉到他的谦和与害羞。

五岁以前,陈思亮在姥姥家住。墙角立着一架旧钢琴。闲来无事,他便伸手按上几下,这是一个孩子对黑白世界无意识的触碰。五岁随家人赴美后,母亲为他报了许多兴趣班,从小提琴、钢琴、足球到棒球,唯有钢琴深深吸引了他,成为了他最终的选择。

他在一个很普通的琴行里学习,但老师和母亲很快发现了他的天赋,几个月后,老师便坦诚已“教不了他”,将他推荐给俄罗斯钢琴家、教育家Anna Balakerskaia——这是陈思亮艺术生涯里第一个引路人。

俄派教育体系对细节的苛求贯穿始终,“从音阶、指法、力度控制到音色处理,每一个细节都不放过。”这为他打下坚实基础。

陈思亮有很强的好胜心,他说自己童年时学琴虽进步神速,却并未真正投入全部情感,直到11岁,一场失利的比赛彻底点燃了他骨子里的偏执。他开始把所有时间都交给钢琴,每天练琴12小时甚至更久,“输掉比赛让我意识到自己并非最好,我知道如果我不练,别人在练,但我希望我是最好的那个。那种感觉推动着我不断向前。”他甚至幻想过把琴键“练出坑来”,像水滴石穿那样证明自己的付出。

家人记得许多关于他“极致练琴”的片段:一次回到北京,干燥的气候让他的手干裂了,刚弹了没多久,指腹就磨出了血,那场景像极了《爆裂鼓手》电影里那一幕,但他一声不吭地练完了当天的曲目;有时,因为担心音乐厅突然停电,他会关掉家里所有的灯,在黑暗中反复练琴,只为应对一个极小概率会出现的意外。

这种近乎偏执的自我要求,源自他强烈的好胜心与完美主义,也让他在技术上打下了无比扎实的根基,不久后,他就赢得了辛辛那提国际钢琴比赛。然而,也一度让他远离了音乐最初的快乐——有一段时间,他弹琴更像是为了弹好,而非为了“表达”。

师承:

跨文化课堂里的音乐重构

其实,好的钢琴家只能是“练”出来的,但这种练不只是指技术,更需要感悟与解读作品的能力。陈思亮的艺术视野,正是在不同文化背景的导师指引下,一步步被打开的。

考入茱莉亚音乐学院附中后,他师从德国老师Matti Raekallio,音乐风格也随之迎来转折。如果说俄派教会他“扎实”,那么德系导师则教会他“细腻”——Raekallio的教学方式近乎苛刻,乐谱上的每一个标记,无论是强弱符号还是换气停顿,都必须被准确执行。这训练了陈思亮对音乐的敏感度,让他学会在极限中寻找精确,明白每一个音的存在都有其“目的”与“意义”。

被柯蒂斯、茱莉亚、欧柏林、英国皇家音乐学院等多所世界顶尖音乐学府以全额奖学金录取后,陈思亮最终选择了一位巴西老师Jose Feghali,这位老师成了真正改变他音乐认知的人。与此前的“严格教学”不同,Jose很少直接“教”他技巧,更多时候两人的交流像朋友聊天。老师会带他听交响乐、看歌剧,一起读音乐史,甚至花一整节课讨论一首曲子的背景:作曲家当时的生活状态、社会环境的动荡,哪怕是创作时的天气如何影响情绪,都会被一一拆解。他告诉陈思亮,音乐不是机械地模仿,而是深度的理解;技术只是工具,真正的艺术在于如何用这些工具表达“自己”。“他希望我能成为一个‘音乐家’,而不只是一个‘弹琴的人’”。这份理念后来成了他艺术人生的核心。

2006年起,陈思亮跟随著名钢琴家殷承宗先生学习中国曲目,第一次系统接触《红灯记》《黄河》《彩云追月》《梁祝》《快乐的日子》等作品。在他看来,东西方音乐有鲜明的差异,“中国音乐更内向、更优雅,留白更多,给人以想象空间”,像是静水流深,表面平静,底下却有很深的情感。

陈思亮尤其喜欢《黄河》协奏曲,不仅因其技术难度,更因其历史厚度与情感容量。“它原本是合唱作品,有歌词、有故事、有抗战背景,这些表达本就藏在音乐里。”而他要做的就是用钢琴的语言,把这份藏在音乐里的表达“说”出来。

理解:

三位作曲家与“自然”的艺术境界

在多位跨文化导师的指引与日复一日的琢磨下,陈思亮对音乐的理解跳出技术层面,转向对作品内核的挖掘——这种深度思考,也让他对不同作曲家的风格有了极为精准的判断。当被问及最喜爱的作曲家时,他没有丝毫犹豫,列出了三个名字:舒伯特、贝多芬与拉赫玛尼诺夫,李斯特则紧随其后。这份答案,是他日复一日在琴房里与作品对话后,得出的最真诚的结论。

他偏爱贝多芬音乐里“极致的戏剧化”。在他看来,贝多芬的曲目情感幅度极宽、极具宏大感,无论是《第五交响曲》还是《皇帝协奏曲》,都能带来全方位的情绪震撼——“当他表达愤怒时,是极致的愤怒;表现柔和时,是极致的柔和;营造悲怆感时,又是彻骨的悲怆。”这种毫不掩饰的情感张力,让他总能在弹奏时感受到强烈的共鸣。

相较于贝多芬的外放,舒伯特则是“个人化、日常化”的细腻。作为“歌曲之王”,舒伯特写下了几百首艺术歌曲,旋律天赋堪称顶尖,但最打动陈思亮的,是他音乐里复杂难言的情绪交织——“明明是小调、本该是悲伤的旋律里,能听出一种希望和温暖;反过来,在他那些大调的、本该是欢快的曲子里,你又能感受到一丝深刻的悲伤。”他用“快乐的悲怆”或“抑郁中的希望”来形容这种奇特的听感,认为这正是舒伯特最独特的地方:他写出了人类最真实、最微妙的情感层次,让每一个聆听者都能在旋律里看到自己的影子。

至于拉赫玛尼诺夫,陈思亮坦言更多是“直击心灵的直觉”。他试着从技术层面分析这种吸引力:“他的和弦非常独特,听起来甚至有点像爵士乐,有一种现代感。”但他也清楚,真正的吸引力来自作品里深沉而强大的情感——“他写的钢琴曲目数量或许没有肖邦那么多,但他的作品,尤其是协奏曲,充满了令人惊叹的技巧性,更重要的是,每一个音符都带着能穿透人心的力量。”

如今30岁的陈思亮,早已告别了当年“为赢而弹”的阶段。他每天练琴5小时,比起童年的12小时,时长减少了,但对音乐的理解却更深刻了——“对我来说,这已经足够了,我总能弹出自己最满意的音乐。”

他坦言,有近十年时间,自己沉浸在竞技与技术的世界里,弹琴是为了证明自己,“那时候弹得并不自然,虽然技术越来越好,但音乐里缺少真正的‘我’。”直到二十七八岁,他才逐渐调整过来:技巧储备固然重要,但听众不是来“听技术”的,他开始追求一种“自然”的境界——技术精确却不僵硬,情感充沛而不夸张,从“弹对”到“弹好”再到“弹真”,是超越技巧后,真正属于“陈思亮”的音乐表达。

2018年,在一场音乐沙龙上,陈思亮以一套难度极高的曲目,全面展示了他作为钢琴家的卓越才华——《匈牙利狂想曲》《唐璜》《拉赫玛尼诺夫第二奏鸣曲》,他用精湛技巧,赋予音乐强烈的叙事感染力,从细腻音色到宏大结构都掌控得游刃有余。聆听至此,著名古典音乐评论家刘雪枫先生不禁赞叹:“一个世界级的伟大钢琴家的身影,越来越清晰地出现在我们眼前。”

听众或许会认为,一场无可挑剔的音乐会演出会是钢琴家所能追求的“完美”的巅峰,但对陈思亮来说,所谓完美,那种极致的满足和幸福,常常发生在他日复一日的练习中。“我每天练琴的时候,完美就会发生。”他这样说道,语气平静。

具体来说,这份“完美”有三个标准:最基础的是音准不出错,这是技术的底线,是构建一切艺术表达的砖石;其次是要忠实地再现乐谱。“把所有作曲家弹的、在乐谱上写的东西都弹准”——在他眼里,乐谱是作曲家留下的神圣地图,尊重它是与作品对话的开始;而最高境界,则是前两者完美结合后自然生发出的“音乐感”,此时,技术不再是冰冷的规则设定,而是有温度、有呼吸的情感语言。

“音乐中唯一客观的就是乐谱上的黑色符号,而如何诠释这些符号之间的‘程度’——渐强有多强、渐慢有多慢,则是主观的,是艺术家个性和理解的体现。”正是这种对“客观准确”的掌握,赋予了他“主观表达”的底气和自由。

也是这种每日都可触及的、在无人注视的自我苛求中达到的掌控一切的完美,为他提供了源源不断的幸福感和成就感,成为支撑他走过艰苦岁月,并至今保持高度自律的核心动力。

超越:

琴房外的完整人格

除了钢琴家的身份,陈思亮还有一个让人意外的事——他是巴西柔术爱好者,甚至多次获得国内外柔术比赛冠军。身边人常不解:“钢琴家不是更应该好好保护双手吗?”但他似乎享受这种“反差”——他不只是一个艺术家,更是一个有性格、能够合理展示攻击性的“人”,艺术不是隔绝生活的象牙塔,而是与生命经验相互滋养的一部分。在琴键的沉静与柔术的张力里,找到生活的平衡。

一开始,他去健身房练的是举重,练了几天,他深感无聊,而巴西柔术是对抗性运动,“我喜欢竞争,跟另一个人打,谁输谁赢,都很直接,没有借口。”如今练习柔术六年,陈思亮扭过脚腕、膝盖,但他的手从未受过伤。

钢琴家(或者是钢琴家身边人对于他们)双手的保护,在陈思亮看来,有时是种“玄学”,现在,他练琴、教琴、演出之外的时间,都用来练习巴西柔术。在获取了足够多的名誉之后,有时,生活已经不太需要竞技,某种程度上,这或许是陈思亮抒发叛逆的方式。

尽管五岁便赴美、长期接受西方音乐教育,陈思亮却始终与中国保持着深厚的情感连结。他从不是符号化的“爱国者”,而是用最朴素的行动,践行着对故土的理解与尊重:当年《黄河》学毕,次年,陈思亮便动身回国,奔赴他精神上的源头——壶口。穿过弥漫的水雾,站在奔腾咆哮的瀑布前,陈思亮灌下半瓶黄河水。浑黄的黄河水,如一份特殊的信物,随他飞越重洋抵达美国,如今又陪伴他回归故里。汶川地震时,他在国外组织募捐,通过驻华大使馆将款项送回国内;每次回国演出,都会特意选择中国曲目作为返场,让《彩云追月》《浏阳河》的旋律在音乐厅里响起;几个月前返京看《南京照相馆》时,他特意换下粉色衣服,穿上黑色以示庄重。近年,他越发意识到自己作为跨文化背景钢琴家的责任,返场曲目里又加入了《我和我的祖国》《我爱你中国》,用音乐搭建起东西方沟通的桥梁。

如今的陈思亮也开始投身教学,学生从孩童到老人都有。他常说,任何年龄都可以学钢琴,只是目标不同——“30岁开始也能弹贝多芬或肖邦,只是不再可能成为职业演奏家了。”他像他最尊敬的老师教授他时那样,不只是教技巧,更注重引导学生理解音乐、让音乐成为生活的一部分,面对学生,他包容且有耐心。他也会向学生强调“自然”的重要性:有趣的是,初学者弹琴往往能弹得很自然,反而是在掌握更多技巧后才容易变得僵硬,所以弹琴的最高境界,其实是重返自然——在扎实技术的支撑下,弹出如同本能般的流畅与真诚。这需要技术,更需要理解与放下。

“我希望他们能通过钢琴,找到一种表达自己的方式。”他始终相信,每一颗心都能在音乐里找到属于自己的归宿。

这一日,陈思亮在现场弹奏了《肖邦第一叙事曲》,他持续深入地弹奏,让情感自然而然地堆叠、向前推进,每一个音符里都能听到他对作品情绪层次的洞察,以及那份不加修饰的真诚。

对陈思亮而言,钢琴有时也像一架时光机,或是一个承载他生命经验的容器。“很多时候,当我重新弹起一首很久未碰的曲子——比如小时候练过的,或者20岁、25岁时经常演奏的,我会突然清晰地想起当时发生的事,那日的阳光或者心情,那种感觉非常怀旧。”在他看来,音乐就是拥有这种独特的能力,能够封装某个时期的集体情绪与个人体验。

陈思亮说,音乐是人类共有的语言,而他自己,只想在这条长河中,找到一个位置,弹奏出属于自己的、自然的声音,寻找到那个完整的、自在的、安放在音符之间的——自己。

网址:陈思亮:自在的韵律 https://www.alqsh.com/news/view/235589

相关内容

端午自在随心 赵露思陈烁要接好多亮片片

赵露思演技获赞,珠帘时期表现亮眼

洛阳的韵律与美好岂是偶然

陈思诚的眼光多么独特?

陈思诚和张译站在一起好感慨啊啊啊 还得是陈思诚……

陈哲远《梦花廷》将军亮剑物料~好帅的汤乾自将军

彩排视频惊喜掉落!甜美气息弥漫,自在轻松演绎梦幻般的舞台

陈宣佑、陈明轩、MICHAEL WU、黄佳亮、翟浚安演绎的《HARD CARRY》

陈思诚的表情亮了,这一幕堪称