从《围城》的创作故事看《红楼梦》的索隐派

从《红楼梦》中看家族衰落的警示 #生活乐趣# #日常生活趣事# #生活趣味分享# #读书心得分享#

最近重温了钱钟书的《围城》。我所看的这个版本后面,有一篇附录,是杨绛先生写的《记钱钟书与围城》,其中,她以钱老妻子的身份,记录了围城创作过程中的一些故事,其中有一段内容,披露了一些她印象中《围城》里面故事与角色的原型。她在文末强调:

“……可是,我逐段阅读这部小说的时候,使我放下稿子大笑的,并不是发现了真人实事,却是看到真人实事的一鳞半爪,经过拼凑点化,创出了从未相识的人,捏造了从未想到的事。我大笑,是惊喜之余,不自禁地表示‘我能拆穿你的西洋镜’。钟书陪我大笑,是了解我的笑,承认我笑得不错,也带着几分得意。

可能我和堂吉诃德一样,做了非常扫兴的事。不过,我相信,这来可以说明《围城》和真人实事的关系。”

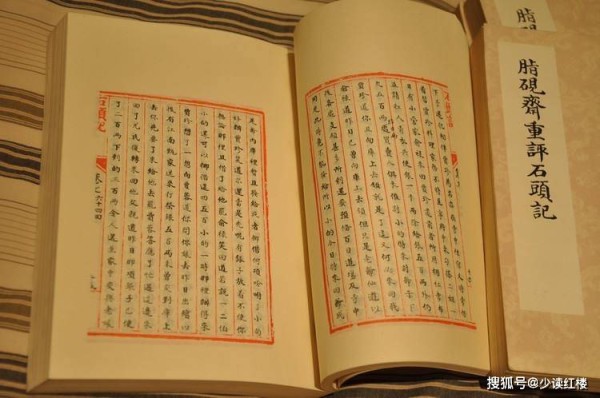

在这篇文章里,杨绛可算得上是《围城》的“脂砚斋”,作为和钱钟书朝夕相伴几十年的人,她熟悉钱钟书相当一部分的人生经历和社交圈子,因此当钱老从自己的经历中撷取典型的人物,并塑造成小说的形象时,我们普通读者自然只能感叹钱老的笔力如刀,而杨绛则能够看透“围城宝鉴”的反面。

透过这篇语句平实而真诚的“内情披露”文章,我们能够揭开钱老创作围城时的心路历程,进而窥见一般小说著作者的创作过程。

在《围城》当中,比较主要的角色都是由数个真实的人拼合起来的。

其中,苏小姐、鲍小姐、方鸿渐、赵辛楣等等角色,其原型都是作者的生活经历中偶然遇到的不同的人,他们之间也许原本根本不认识,却被钱老拉过来,在自己的创作中放大缩小、拍扁搓圆,又将他们捏到一起,让他们结拜兄弟、结为夫妻,甚至是把他们合并为同一个角色。

例如对于苏文纨这个角色,杨绛“披露”说:“她的相貌是经过美化的一个同学。她的心眼和感情属于另一个;这人可一点不美。走单帮贩私货的又另是一人。苏小姐做的那首诗是钟书央我翻译的,他嘱我不要翻得好,一般就行。苏小姐的丈夫是另一个同学,小说里乱点了鸳鸯谱。结婚穿黑色礼服、白硬领圈给汗水浸得又黄又软的那位新郎,不是别人,正是钟书自己。”

读到杨先生的这些“围城脂批”,我不禁联想到红楼梦相关的一些解读。

作为中国文学的瑰宝,有关红楼梦的解读,乃至不同角色的原型,历来众说纷纭。

因为书中第12回的脂批“观者记之,不要看这书正面,方是会看”,所以几百年来人人争相试图看到“风月宝鉴的背面”,以史实或者曹家原型试图套入红楼梦情节的,乃至力图将小说中的形象事无巨细地塞进真实人物套内进行解读的,比比皆是。

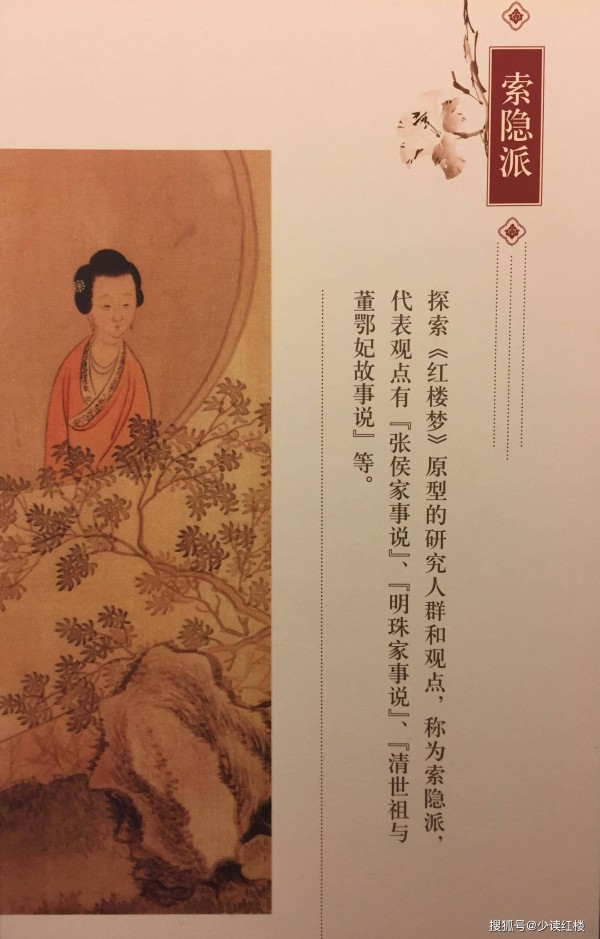

为此,红学界形成了专门的“索隐派”、“考据派”,专门研究书中人物与曹家历史或者明末历史的对应关系,且此学派近年来似乎呈现愈演愈烈之态。热衷考证的学者将目光投向书中的对联、诗句、数字、日期等等晦涩的细节,从中挖掘出大量能够证明本派观点的解读,又对更加大量的不能证明其观点的细节不予理睬。

我向来不是很赞成索隐,尤其是不赞成普通读者热衷索隐。其中首要的问题是我认为如果按照各位索隐者的观点来解读,不免因为细节太过繁杂而导致武断臆测的比例大大超过确凿证据的比例,似乎任意选择一种索隐方向都可以自圆其说(这一点从不同派别的索隐者观点几乎没有共同点就可看出);其次是因为普通读者(例如我)很可能对古代的历史、文学、习俗等都没有那么熟悉,如果陷入索隐泥潭,也许连风月宝鉴的正面也难以读懂,更不必提反面。

此次读到围城和它的“脂批”,使得我又有了更多其他的感慨。钱老固然是功底十分深厚的文学家,曹雪芹更是古今难遇的文坛巨匠。钱老的角色塑造方式尚且是有各种虚构、多人糅合、不按生活实际而“乱点鸳鸯谱”的成分,难道曹公会依照如此死板的方式让某人仅仅影射历史上的某人,或者让某人仅仅代表某个象征含义吗?

另一层感慨则更令我几乎对于“风月宝鉴背面”这整个课题感到迷茫。众所周知,《围城》的中心主旨是婚姻的“里面的人想出去,外面的人想进来”的无奈事实。但所有的资料都显示,钱钟书本人和他的妻子杨绛恐怕完全没有受到这种“围城”效应的折磨。

作为中国近代史上排得上号的神仙眷侣,钱钟书和杨绛可以说对婚姻围城这件事完全没有亲身体会,但他却有本事将《围城》写得如此深刻而真实。

钱老能够做到在几乎完全不亲历(尽管也许他身边有一些婚姻不太美满的朋友)的情况下写出如此优秀的作品,难道曹公必须要对他笔下的故事都件件亲历吗?

因此,作为不熟悉曹雪芹其人,也不熟悉他朋友圈和生活圈的普通读者,想要在这样一个很大概率有相当一部分虚构比例的、即便有原型的角色也很可能将同一个角色用多个现实人物糅合起来的小说文本中,逆向解码出曹雪芹风月宝鉴背后的故事,恐怕是几乎不可能的。

这样看来,也许我们对于曹雪芹这只“下蛋的母鸡”永远不能进一步了解了。

又或许,我们其实不必真的如此了解这只下蛋的母鸡。毕竟,从实际上看,杨绛的这篇“围城脂批”,的确相当于一种对钱钟书创作背景的详实注解,但从文学角度来说,如果知道苏文纨或者方鸿渐是由许多真实存在的人身上的特质共同拼凑出的一个人物,又对我们理解这些文学形象有什么助益呢?

作者:泥娃娃,本文为少读红楼原创作品。

网址:从《围城》的创作故事看《红楼梦》的索隐派 https://www.alqsh.com/news/view/237260

相关内容

从多版本《红楼梦》看经典如何在传承中焕发新活力卜喜逢:《红学史上的第一次学术碰撞——蔡胡论争考论》

出席奈斯派索活动的贵公子

苗怀明整理:《蔡元培论红楼梦》

《红楼梦》为什么是一部奇书?一本书写了两个故事!一个明一个隐

从浣碧至钮祜禄·玉隐,名字背后的故事

《红楼梦》这部经典巨著中的两个楔子以及甄士隐的人生

五一看好片 电影九龙城寨之围城

新书推荐|《诗艺情缘:〈红楼梦〉导引》:从诗歌视角再读经典

看不懂甄士隐,读不懂《红楼梦》!为何要以甄士隐开篇?